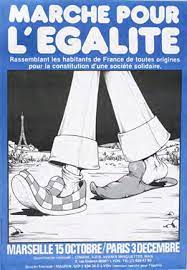

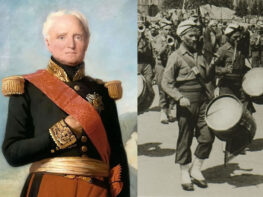

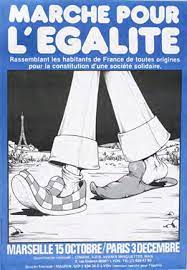

La marche pour l’égalité et contre le racisme, surnommée « marche des beurs » par les médias, est une marche antiraciste qui s’est déroulée en France du 15 octobre 1983 au 3 décembre 1983. Il s’agit de la première manifestation nationale du genre en France. La première marche part, dans une relative indifférence, du quartier de la Cayolle à Marseille…ils seront plus de mille marcheurs à Lyon. Lors de l’arrivée à Paris à le 3 décembre, la marche s’achève par un défilé réunissant plus de 100 000 personnes et ce sont une quarantaine de jeunes qui portent alors l’étiquette « Marcheurs permanents », au terme de 1 500 km en un mois et demi. Le 29 novembre 2024, la Ville de Marseille a honoré la Marche en rebaptisant à son nom l’ancienne avenue Alexandre Ansaldi dans le 14ème arrondissement.

Durant l’été 1983, de rudes affrontements opposent policiers et jeunes dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, une ZUP dans la banlieue lyonnaise. Pendant les affrontements, Toumi Djaïdja, le jeune président de l’association SOS Avenir Minguettes, est grièvement blessé par un policier et transporté d’urgence à l’hôpital. Incendies de voitures, dégradations urbaines, courses poursuite avec la police, sont à nouveau filmés, largement repris dans la presse. Outre la blessure subie durant ces évènements, Toumi Djaïdja est également sous le coup, depuis 1982, d’une inculpation pour le braquage d’un supermarché à Saint-Étienne, qu’il nie avoir commis. L’année 1983 est marquée par des faits divers racistes tragiques dont cinq Maghrébins tués pour motifs racistes selon le Ministère de l’Intérieur, 21 selon les organisations de lutte contre le racisme, comme le jeune Toufik Ouanes, âgé de moins de dix ans. Le père Christian Delorme — qui juge Toumi Djaïdja injustement accusé et entend le défendre — et le pasteur Jean Costil, de la Cimade, proposent alors aux jeunes des Minguettes une longue marche, qui s’inspireraient des moyens d’action de Martin Luther King et Gandhi. Deux revendications principales émergent : une carte de séjour de dix ans et le droit de vote pour les étrangers.

Durant l’été 1983, de rudes affrontements opposent policiers et jeunes dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, une ZUP dans la banlieue lyonnaise. Pendant les affrontements, Toumi Djaïdja, le jeune président de l’association SOS Avenir Minguettes, est grièvement blessé par un policier et transporté d’urgence à l’hôpital. Incendies de voitures, dégradations urbaines, courses poursuite avec la police, sont à nouveau filmés, largement repris dans la presse. Outre la blessure subie durant ces évènements, Toumi Djaïdja est également sous le coup, depuis 1982, d’une inculpation pour le braquage d’un supermarché à Saint-Étienne, qu’il nie avoir commis. L’année 1983 est marquée par des faits divers racistes tragiques dont cinq Maghrébins tués pour motifs racistes selon le Ministère de l’Intérieur, 21 selon les organisations de lutte contre le racisme, comme le jeune Toufik Ouanes, âgé de moins de dix ans. Le père Christian Delorme — qui juge Toumi Djaïdja injustement accusé et entend le défendre — et le pasteur Jean Costil, de la Cimade, proposent alors aux jeunes des Minguettes une longue marche, qui s’inspireraient des moyens d’action de Martin Luther King et Gandhi. Deux revendications principales émergent : une carte de séjour de dix ans et le droit de vote pour les étrangers.

Toutefois, selon un chercheur, « Mogniss Abdallah à Nanterre ou Djida Tazdaït et les militants lyonnais de Zaâma d’banlieue n’étaient guère favorables à une initiative dominée par les animateurs de la Cimade (le père Christian Delorme et le pasteur Costil) qui n’étaient pas « issus de l’immigration ».

Reportage INA

Le contexte politique est celui des élections municipales partielles à Dreux, où le Front national, jusque-là électoralement marginal, vient de remporter son premier succès avec 16,72 % au premier tour, un an et demi après des cantonales où son candidat Jean-Pierre Stirbois avait déjà fait une percée à 10 % dans le canton de Dreux-Ouest. La liste FN fusionne avec la liste RPR au second tour le 11 septembre 1983, remportant l’élection au détriment de la gauche. Cet événement est très médiatisé à l’époque. À droite, seuls Bernard Stasi et Simone Veil condamnent cette alliance. Le 18 septembre, Jacques Chirac déclare « Je n’aurais pas du tout été gêné de voter au second tour pour la liste [RPR-FN]. Cela n’a aucune espèce d’importance d’avoir quatre pèlerins du FN à Dreux, comparé aux quatre ministres communistes au Conseil des ministres. » L’année suivante, le FN remporte dix sièges aux élections européennes.

Quelques mois plus tôt, en janvier 1983, le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy, le ministre socialiste de l’Intérieur Gaston Defferre et le ministre socialiste du Travail Jean Auroux avaient stigmatisé les grévistes CGT de Renault-Billancourt, en majorité des « travailleurs immigrés », en les accusant d’être manipulés par des « intégristes ». Mauroy déclare notamment au Monde du 11 février que les grévistes de Renault « sont agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises ».

Le sociologue Abdelmalek Sayad écrit plus tard à ce sujet que « On ne mesure pas assez combien les ouvriers immigrés souffrent du climat de suspicion qui a gagné le travail et dont ils font une douloureuse expérience : des ouvriers pourtant analphabètes ont gardé des coupures de journaux rapportant les commentaires d’hommes politiques dénonçant les grèves des immigrés, laissant entendre qu’ils seraient de connivence avec quelque force étrangère. ». Le patron du Nouvel Observateur, Jean Daniel, accusa en 1983 le gouvernement socialiste de « nourrir cet anti-islamisme indistinct et de moins en moins honteux que l’on voit refleurir, surtout d’ailleurs, hélas!, dans les couches populaires, en France et en Europe ».

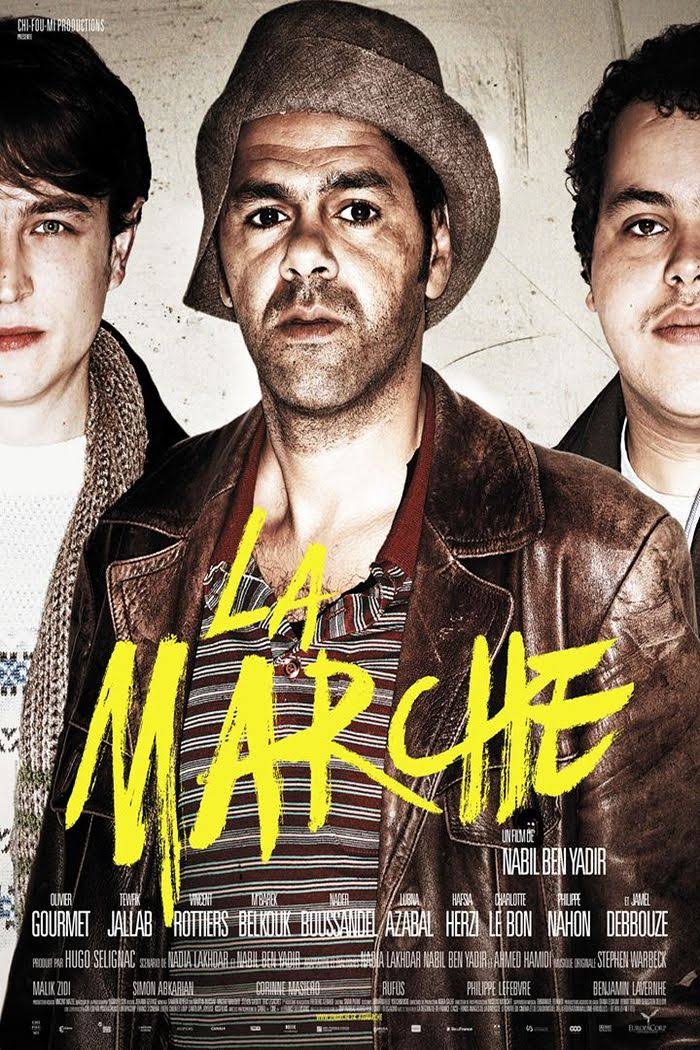

film La Marche (2013)

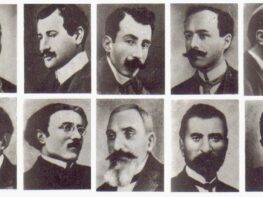

La marche part le 15 octobre 1983, dans une relative indifférence, du quartier de la Cayolle à Marseille – qui venait d’être le théâtre du meurtre raciste d’un enfant de treize ans. 17 personnes, dont 9 issues du quartier de la banlieue lyonnaise des Minguettes composent le cortège, parmi lesquelles Farid Arar, Djamel Atallah, Toumi Djaïdja, Patrick Henry, Farid Lahzar, Brahim Rezazga, Farouk Sekkai, Toufik Kabouya, Kheira Rahmani, Abdessatar, dit « Amstar » – tous originaires des Minguettes – ainsi que le pasteur Jean Costil, les prêtres catholiques Christian Delorme et René Pelletier, Fatima Mehallel, Marie-Laure Mahe, Didier Platon21. La députée PS et ancienne maire de Dreux Françoise Gaspard assiste au départ. Le cortège s’étoffe au fil de la progression, même si, le 31 octobre à Grenoble, il est décidé d’arrêter le nombre de marcheurs permanents à 32. Une seule personne les accueille à Salon-de-Provence, elles sont plus de mille à Lyon. On trouve parmi les « marcheurs » des profils divers, à la fois des jeunes peu politisés, issus des quartiers défavorisés et souvent dénués de formation – ce profil correspondant aux membres de SOS Minguettes – d’autres déjà politisés, parfois issus de familles ayant milité dans le nationalisme algérien ou le syndicalisme, et venant souvent de Lyon ou de la région parisienne. Au-delà des revendications précises sur les cartes de séjour et le droit de vote, les participants entendent dénoncer le racisme en général, mais aussi plus particulièrement les crimes racistes souvent impunis, ainsi que les brutalités policières dont font l’objet les Maghrébins ; plus largement, ils visent à poser la question de la place, dans la société française, des Français issus de l’immigration.

À Strasbourg, la Secrétaire d’État à la Famille, à la Population et aux Travailleurs immigrés, Georgina Dufoix, se joint au cortège local. Elle joue le rôle important de relais des Marcheurs auprès du Président de la République. Lors de l’arrivée à Paris ce sont une quarantaine de jeunes qui portent l’étiquette « Marcheurs permanents », au terme de 1 500 km et un mois et demi de marche. La marche est marquée par la nouvelle de l’assassinat d’Habib Grimzi, jeté du train Bordeaux-Vintimille par trois candidats-légionnaires. Relayé par les médias, le mouvement prend de l’ampleur : Libération le surnomme « marche des Beurs », contribuant à populariser ce mot qui entre dans les dictionnaires l’année suivante25. Les partis politiques de gauche et les associations appellent leurs militants. À Paris le 3 décembre, la marche s’achève par un défilé réunissant plus de 100 000 personnes. L’ensemble de la presse fait sa une sur l’évènement, à l’instar de Libération qui titre en une « Paris sur “beur” ». Une délégation rencontre le président de la République François Mitterrand qui promet alors une carte de séjour et de travail valable pour dix ans10, une loi contre les crimes racistes et un projet sur le vote des étrangers aux élections locales31.

La marche de 1983 ne débouche cependant pas sur la création d’un mouvement cohérent, les différents collectifs apparus dans son sillage étant rapidement très divisés. Aucun leader qui aurait pu porter le mouvement n’émerge : Toumi Djaïdja, l’un des organisateurs les plus médiatisés de la marche, est condamné en 1984 pour le braquage de 1982, qu’il nie toujours avoir commis. Bien que gracié la même année par François Mitterrand, il cesse tout militantisme après cette condamnation qui lui a, selon ses propres termes, « coupé les jambes ». Un autre organisateur, Djamel Attalah, milite un temps dans le syndicalisme étudiant, mais abandonne ensuite l’engagement politique. Cette absence de structuration du mouvement permet par la suite la récupération de la cause antiraciste par des milieux proches du Parti socialiste.

En 1984, une seconde marche est organisée par « Convergence 1984 », un collectif issu de la manifestation de 1983. Cette « marche », qui est en fait pour l’essentiel effectuée à mobylette, utilise le slogan « La France, c’est comme une mobylette, pour avancer, il lui faut du mélange ». Contrairement au mouvement de 1983, celui de 1984 présente une nette tonalité d’extrême gauche. Il ne se limite d’ailleurs plus aux seuls Beurs, Convergence 1984 fédérant également des associations d’Africains, d’Asiatiques, d’Antillais ou de Portugais (le concours de ces derniers a d’ailleurs été crucial pour organiser la marche). Cette seconde marche est soutenue activement par la presse, en particulier les quotidiens Le Monde, Libération et Le Matin : elle arrive à Paris le 1er décembre, et se conclut par une manifestation qui réunit environ 30 000 personnes, soit moins que l’année précédente. Durant son discours à la fin de la manifestation, la porte-parole de Convergence 1984, Farida Belghoul, fustige les « faux anti-racistes » de la gauche modérée, à qui elle reproche leur « paternalisme » : ses positions, contestées par d’autres militants de Convergence 1984, contribuent à faire se déliter le mouvement, qui souffre également de son absence de discours clair. Au moment même de la manifestation clôturant la marche de 1984, des militants de SOS Racisme, alors tout juste formé, sont là pour faire la promotion de leur mouvement. Une autre marche, européenne cette fois et organisée par SOS Racisme, part de Bruxelles le 28 juillet 1985.

Une « troisième marche » (que l’on peut diviser en deux, ce qui fait donc quatre marches) a lieu pour fêter l’anniversaire de celles de 1983 et 1984 : du 20 octobre 1985 au 30 novembre 1985 (collectif beur : France Plus/Arezki Dahmani, le CAIF, Radio Beur, le CMDTI, Radio Soleil et Beurs ici et maintenant, soutenu par le MRAP et la FASTI40) ; de Bordeaux à Paris (Barbès et Palais-Royal) et du 20 octobre 1985 au 7 décembre 1985 ; de Bordeaux à Paris (Bastille à rue de Rivoli direction la Concorde, concert au Palais-Royal). En 2013, peu avant la sortie du film La Marche, qui raconte de manière romancée l’histoire du mouvement, Maxime Musqua, chroniqueur pour le Petit Journal de Canal+, entame une marche de Vénissieux à Paris en suivant l’itinéraire de la marche de 1983. Il réalise à cette occasion plusieurs duplex depuis les villes-étapes. Plusieurs personnalités y participeront (tel Jamel Debbouze, l’un des interprètes du film) ou déclareront leur soutien (telle Christiane Taubira).

La Ville de Marseille a honoré la Marche pour l’égalité et contre le racisme, partie de Marseille en 1983. L’ancienne avenue Alexandre Ansaldi, au cœur du 14e arrondissement de la ville, porte depuis le 29 novembre 2024 le nom de cette manifestation militante historique. Le Conseil municipal de Marseille a adopté cette nouvelle dénomination le vendredi 20 septembre 2024, pour mettre en lumière celles et ceux qui se sont battus il y a 40 ans et rappeler le lien profond qui unit Marseille avec les valeurs de solidarité, de paix et de vivre-ensemble. À cette occasion, la municipalité se mobilise auprès des acteurs associatifs locaux et historiques de la Marche de 1983 pour une déambulation symbolique rendant hommage à cette lutte emblématique de l’égalité et de l’antiracisme.