L’Homme qui pleure, 15 septembre 1940, photo iconique

La Canebière, 13001 MarseilleL’Homme qui pleure — entre autres titres — est une image prise le 15 septembre 1940, montrant un homme pleurant devant le défilé sur la Canebière, des drapeaux des régiments français dissous qui quittent la métropole pour Alger, en Algérie française, quatre mois après la défaite de mai-juin 1940 et l’Armistice. La scène a été filmée par Marcel de Renzis, photographe au journal local Le Petit Marseillais et correspondant de l’agence américaine Keystone en France. L’image n’a en fait pas de titre précis, mais est parfois évoquée sous les noms de « the weeping Frenchman » (litt. « le Français en larmes »), « l’homme qui pleure », « l’homme en pleurs de 1940 » ou « le Marseillais qui pleure ». En 1949, alors que la photographie est devenue mondialement célèbre, est est alors classée dans les cinq meilleurs clichés au monde !

![]() Cette image, comme film ou comme simple cliché issu du film, est mondialement diffusée et devient un symbole de la douleur de la France défaite par l’Allemagne nazie, particulièrement célèbre aux États-Unis. Le documentaire de propagande Diviser pour régner (1943) de Frank Capra l’inclut. Des erreurs sont cependant régulièrement commises et diffusées autour de l’origine de la photo, prétendant notamment qu’il s’agirait d’un Parisien pleurant à l’arrivée des troupes allemandes dans Paris en 1940. Prise de vue : Durant la bataille de France de mai à juin 1940, l’armée française est écrasée par celle du Troisième Reich2. Le gouvernement français de Philippe Pétain signe l’armistice le 22 juin2. Marseille, en zone libre, est dès lors le point de convergence de milliers de réfugiés et de soldats perdus, en partie décidés à fuir vers les pays alliés continuant le combat. Les hôtels de la ville sont saturés. Le vainqueur réclame au gouvernement satellite et collaborateur la dissolution de régiments français.

Cette image, comme film ou comme simple cliché issu du film, est mondialement diffusée et devient un symbole de la douleur de la France défaite par l’Allemagne nazie, particulièrement célèbre aux États-Unis. Le documentaire de propagande Diviser pour régner (1943) de Frank Capra l’inclut. Des erreurs sont cependant régulièrement commises et diffusées autour de l’origine de la photo, prétendant notamment qu’il s’agirait d’un Parisien pleurant à l’arrivée des troupes allemandes dans Paris en 1940. Prise de vue : Durant la bataille de France de mai à juin 1940, l’armée française est écrasée par celle du Troisième Reich2. Le gouvernement français de Philippe Pétain signe l’armistice le 22 juin2. Marseille, en zone libre, est dès lors le point de convergence de milliers de réfugiés et de soldats perdus, en partie décidés à fuir vers les pays alliés continuant le combat. Les hôtels de la ville sont saturés. Le vainqueur réclame au gouvernement satellite et collaborateur la dissolution de régiments français.

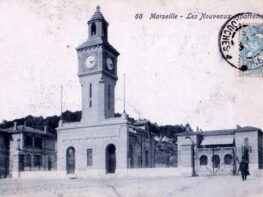

Dans l’incertitude de ces premiers mois après la débâcle, des unités, ou du moins leurs symboles, quittent la métropole pour les territoires français en Afrique du nord. Ainsi, le 1er septembre 1940, 20 drapeaux de régiments dissous de la 15e région militaire sont arrivés à Marseille en gare Saint-Charles ; repliés dans leur gaine, ils ont été accompagnés par un cortège silencieux jusqu’à la préfecture des Bouches-du-Rhône ou la caserne du 141e RIA3 selon les sources.

![]() Le 15 septembre 1940, 35 drapeaux déployés (29 régiments dissous et 6 régiments nord-africains de l’armée coloniale) sortent de la préfecture, traversent la rue Saint-Ferréol aux fenêtres pavoisées, et se dirigent vers le Vieux-Port, pour une cérémonie présidée par le général Dentz, commandant de la 15e région2. Les 6 drapeaux coloniaux sont alors embarqués à bord d’un navire de la Marine nationale, qui appareille pour Alger au son de La Marseillaise, l’hymne national français. Les 29 drapeaux de régiments dissous sont, selon les sources, soit embarqués aussi pour l’Algérie, soit escortés vers la caserne Saint-Charles. Marcel de Renzis, photographe au journal Le Petit Marseillais et correspondant de l’agence photographique américaine Keystone, filme un court reportage sur cette cérémonie d’adieu. Il enregistre des images du défilé des soldats, de l’embarquement des drapeaux et les réactions émues des nombreux spectateurs. Parmi la foule massée ce dimanche le long de la Canebière pour voir passer la cérémonie d’adieu se trouve Jérôme Barzotti, le visage défait par la tristesse, versant une larme. Marcel de Renzis capture ce moment lorsqu’il passe au niveau du palais de la Bourse, sans spécialement prêter attention à cette personne. D’ailleurs, un article de Marseille-Matin le lendemain évoque une foule où « tant d’yeux pleuraient sous l’effet d’une émotion intense ».

Le 15 septembre 1940, 35 drapeaux déployés (29 régiments dissous et 6 régiments nord-africains de l’armée coloniale) sortent de la préfecture, traversent la rue Saint-Ferréol aux fenêtres pavoisées, et se dirigent vers le Vieux-Port, pour une cérémonie présidée par le général Dentz, commandant de la 15e région2. Les 6 drapeaux coloniaux sont alors embarqués à bord d’un navire de la Marine nationale, qui appareille pour Alger au son de La Marseillaise, l’hymne national français. Les 29 drapeaux de régiments dissous sont, selon les sources, soit embarqués aussi pour l’Algérie, soit escortés vers la caserne Saint-Charles. Marcel de Renzis, photographe au journal Le Petit Marseillais et correspondant de l’agence photographique américaine Keystone, filme un court reportage sur cette cérémonie d’adieu. Il enregistre des images du défilé des soldats, de l’embarquement des drapeaux et les réactions émues des nombreux spectateurs. Parmi la foule massée ce dimanche le long de la Canebière pour voir passer la cérémonie d’adieu se trouve Jérôme Barzotti, le visage défait par la tristesse, versant une larme. Marcel de Renzis capture ce moment lorsqu’il passe au niveau du palais de la Bourse, sans spécialement prêter attention à cette personne. D’ailleurs, un article de Marseille-Matin le lendemain évoque une foule où « tant d’yeux pleuraient sous l’effet d’une émotion intense ».

![]() Marcel de Renzis transmet la pellicule au correspondant de l’agence Keystone à Vichy. Afin de contourner la censure, le film est passé à un diplomate étranger qui l’amène à Lisbonne et, de là, la met dans un avion pour New York, lançant ainsi sa diffusion auprès de la presse américaine. Une photographie (ou plutôt un photogramme), tirée du film et centrée sur l’homme en pleurs est publiée dans le magazine américain Life du 3 mars 1941 en tant que « Picture of the week » (« Photo de la semaine »). La légende indique : « Un Français verse des larmes de tristesse patriotique au moment où les drapeaux des régiments disparus de son pays sont exilés en Afrique ». Accompagné d’une photo du défilé des drapeaux, un court paragraphe raconte : « Les larmes s’écoulant le long des joues de ce Français furent partagées par beaucoup d’autres dans les rues de Marseille. Le spectacle qui a engendré cette émotion était [un] défilé. Les drapeaux des régiments français vaincus, coincés depuis juin dernier dans la France non-occupée, ont été amenés jusqu’aux docks pour être transportés en Algérie. Normalement, ces drapeaux aurait été conservés dans un musée parisien, comme ils le furent après la guerre franco-prussienne, mais aujourd’hui Paris est un territoire occupé. Par conséquent, les drapeaux ont été envoyés, pour les protéger, à l’armée coloniale du général Weygand ». Cette première parution touche profondément l’opinion américaine. À la fin du mois, en zone libre, l’hebdomadaire français 7 jours, basé à Lyon, fait de la photographie sa une du 30 mars 1941, avec le titre « Les drapeaux s’en vont, un Français pleure » et la larme légèrement retouchée pour être plus visible.

Marcel de Renzis transmet la pellicule au correspondant de l’agence Keystone à Vichy. Afin de contourner la censure, le film est passé à un diplomate étranger qui l’amène à Lisbonne et, de là, la met dans un avion pour New York, lançant ainsi sa diffusion auprès de la presse américaine. Une photographie (ou plutôt un photogramme), tirée du film et centrée sur l’homme en pleurs est publiée dans le magazine américain Life du 3 mars 1941 en tant que « Picture of the week » (« Photo de la semaine »). La légende indique : « Un Français verse des larmes de tristesse patriotique au moment où les drapeaux des régiments disparus de son pays sont exilés en Afrique ». Accompagné d’une photo du défilé des drapeaux, un court paragraphe raconte : « Les larmes s’écoulant le long des joues de ce Français furent partagées par beaucoup d’autres dans les rues de Marseille. Le spectacle qui a engendré cette émotion était [un] défilé. Les drapeaux des régiments français vaincus, coincés depuis juin dernier dans la France non-occupée, ont été amenés jusqu’aux docks pour être transportés en Algérie. Normalement, ces drapeaux aurait été conservés dans un musée parisien, comme ils le furent après la guerre franco-prussienne, mais aujourd’hui Paris est un territoire occupé. Par conséquent, les drapeaux ont été envoyés, pour les protéger, à l’armée coloniale du général Weygand ». Cette première parution touche profondément l’opinion américaine. À la fin du mois, en zone libre, l’hebdomadaire français 7 jours, basé à Lyon, fait de la photographie sa une du 30 mars 1941, avec le titre « Les drapeaux s’en vont, un Français pleure » et la larme légèrement retouchée pour être plus visible.

![]() L’image, comme film ou comme simple cliché, est mondialement diffusée et devient un symbole de la douleur de la France défaite par l’Allemagne nazie, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La propagande américaine en fait usage. Elle figure sur des publicités pour l’achat des « war bonds », l’emprunt du gouvernement auprès de la population. Une brochure intitulée Depuis 1939 éditée par le Bureau d’information de guerre des États-Unis en 1944 emploie la photo, sous une autre d’un défilé de troupes allemandes près de l’Arc de triomphe, ce qui a pu entretenir une confusion, bien que le texte donne le bon contexte. L’émotion soulevée par cette image aux États-Unis l’a fait choisir pour figurer en 1943 dans un film de propagande américain, Diviser pour régner de la série Pourquoi nous combattons (Why We Fight), réalisée par Frank Capra : l’audience atteinte par le symbole en ressort élargie. C’est d’ailleurs une récurrence de Capra de s’attarder sur des visages silencieux en gros plans, dans ses fictions comme dans ses œuvres de propagande. Ce troisième opus détaille la conquête de l’Europe continentale par les forces de l’Axe. La fin traite de la débâcle militaire en France face à la Blitzkrieg, la sauvegarde de troupes alliées évacuées à Dunkerque, l’arrivée au pouvoir de Pétain, la possibilité de poursuivre la guerre depuis l’empire colonial et la signature de l’armistice. L’Occupation, ses privations et ses humiliations — la visite d’Adolf Hitler à Paris — sont ensuite montrées. La disparition de la démocratie est représentée par le désespoir de la foule parisienne lors de l’annonce des conditions de l’occupation dans les premiers jours. La cérémonie d’adieu aux drapeaux à Marseille en septembre 1940 est alors évoquée, à travers les images filmées par Marcel de Renzis, toujours pour figurer la tristesse des Français défaits. Après ces scènes pessimistes, le documentaire termine sur une note encourageante et un ton héroïque en présentant la France libre du général de Gaulle. La séquence du départ des drapeaux vers l’autre côté de la Méditerranée en 1940 permet une transition avec le débarquement allié en Afrique du Nord : le narrateur proclame « Oui, la population pleure en regardant ses couleurs s’éloigner, sans savoir que, deux ans plus tard, ces mêmes drapeaux seront à nouveau déployés en Afrique du Nord, aux côtés du Stars and Stripes et de l’Union Jack ! ». Pourquoi nous combattons est d’abord seulement destiné à enseigner les bases du conflit et décrire les territoires concernés aux nouvelles recrues américaines11. À la demande expresse du président Franklin Delano Roosevelt, cette série de documentaires est également programmée dans les cinémas à l’intention du grand public11. L’objectif est de convaincre la population américaine du bien-fondé de l’entrée en guerre des États-Unis, après vingt ans d’isolationnisme. Au Royaume-Uni, Winston Churchill exige aussi de les projeter au cinéma. Cette série de films est ensuite diffusée dans les salles françaises à la Libération2. Les versions traduites en français, en espagnol et en portugais sillonnent l’Europe, l’Amérique du Sud et le Canada. Des projections ont enfin lieu dans les ambassades américaines des pays vaincus occupés par les troupes alliées.

L’image, comme film ou comme simple cliché, est mondialement diffusée et devient un symbole de la douleur de la France défaite par l’Allemagne nazie, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La propagande américaine en fait usage. Elle figure sur des publicités pour l’achat des « war bonds », l’emprunt du gouvernement auprès de la population. Une brochure intitulée Depuis 1939 éditée par le Bureau d’information de guerre des États-Unis en 1944 emploie la photo, sous une autre d’un défilé de troupes allemandes près de l’Arc de triomphe, ce qui a pu entretenir une confusion, bien que le texte donne le bon contexte. L’émotion soulevée par cette image aux États-Unis l’a fait choisir pour figurer en 1943 dans un film de propagande américain, Diviser pour régner de la série Pourquoi nous combattons (Why We Fight), réalisée par Frank Capra : l’audience atteinte par le symbole en ressort élargie. C’est d’ailleurs une récurrence de Capra de s’attarder sur des visages silencieux en gros plans, dans ses fictions comme dans ses œuvres de propagande. Ce troisième opus détaille la conquête de l’Europe continentale par les forces de l’Axe. La fin traite de la débâcle militaire en France face à la Blitzkrieg, la sauvegarde de troupes alliées évacuées à Dunkerque, l’arrivée au pouvoir de Pétain, la possibilité de poursuivre la guerre depuis l’empire colonial et la signature de l’armistice. L’Occupation, ses privations et ses humiliations — la visite d’Adolf Hitler à Paris — sont ensuite montrées. La disparition de la démocratie est représentée par le désespoir de la foule parisienne lors de l’annonce des conditions de l’occupation dans les premiers jours. La cérémonie d’adieu aux drapeaux à Marseille en septembre 1940 est alors évoquée, à travers les images filmées par Marcel de Renzis, toujours pour figurer la tristesse des Français défaits. Après ces scènes pessimistes, le documentaire termine sur une note encourageante et un ton héroïque en présentant la France libre du général de Gaulle. La séquence du départ des drapeaux vers l’autre côté de la Méditerranée en 1940 permet une transition avec le débarquement allié en Afrique du Nord : le narrateur proclame « Oui, la population pleure en regardant ses couleurs s’éloigner, sans savoir que, deux ans plus tard, ces mêmes drapeaux seront à nouveau déployés en Afrique du Nord, aux côtés du Stars and Stripes et de l’Union Jack ! ». Pourquoi nous combattons est d’abord seulement destiné à enseigner les bases du conflit et décrire les territoires concernés aux nouvelles recrues américaines11. À la demande expresse du président Franklin Delano Roosevelt, cette série de documentaires est également programmée dans les cinémas à l’intention du grand public11. L’objectif est de convaincre la population américaine du bien-fondé de l’entrée en guerre des États-Unis, après vingt ans d’isolationnisme. Au Royaume-Uni, Winston Churchill exige aussi de les projeter au cinéma. Cette série de films est ensuite diffusée dans les salles françaises à la Libération2. Les versions traduites en français, en espagnol et en portugais sillonnent l’Europe, l’Amérique du Sud et le Canada. Des projections ont enfin lieu dans les ambassades américaines des pays vaincus occupés par les troupes alliées.

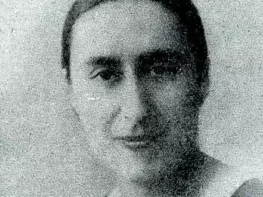

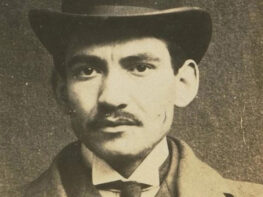

En 1949, alors que la photographie est devenue mondialement célèbre, classée alors dans les cinq meilleurs clichés au monde, le réseau de radio-télévision américain NBC tente d’identifier le fameux homme en larmes. L’ambassade de France à Washington transmet la demande à France-Soir, tandis que, de son côté, l’agence Reuters charge directement de l’enquête son correspondant à Marseille, Jean-Marie Audibert. Ce dernier se rend au siège du Provençal pour trouver Marcel de Renzis, qui se souvient d’un film envoyé à Keystone en 1940 mais pas spécialement de « l’homme qui pleure ». En pleine nuit, Gaston Defferre, patron du Provençal, accepte d’en parler à la une et un article titré « L’Amérique recherche ce Marseillais qui pleurait » y paraît le 13 mars 1949, accompagné du portrait. Dès le lendemain, Stéphano Bistolfi, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, identifie Jérôme Barzotti. L’inconnu enfin découvert est interviewé par Le Provençal et la nouvelle relayée par France-Soir et Le Figaro ainsi qu’aux États-Unis. La recherche lancée par NBC a ainsi été accomplie en moins de vingt-quatre heures.

Jérôme Barzotti reste plutôt modeste malgré l’impact de sa photographie. Il l’avait d’ailleurs déjà découverte bien avant 1949. Aussi, en 1948, lors de vacances à Chamonix, un touriste belge le reconnaît et vient lui serrer la main. Jérôme Barzotti déclare le jour de son identification par la presse : « Mon expression était celle d’un homme qui avait le cœur serré par le spectacle auquel il assistait. Je ne faisais du reste que traduire le chagrin de tous les Marseillais qui s’étaient ce jour-là massés sur la Canebière ». Auprès de sa famille, il tempère également qu’« ils m’ont pris en photo sans que je m’en rende compte mais il n’y avait pas que moi qui pleurait dans la foule ce jour-là » et soutient que cette mise en lumière aurait très bien pu concerner d’autres spectateurs. Jérôme Barzotti, né le 24 juillet 1892, âgé de 59 ans en 1949, est un Marseillais d’origine corse, habitant dans le quartier de Saint-Barnabé et tenant un commerce de tissus rue du Tapis-Vert. Son épouse, Charlotte, est elle aussi présente sur le cliché aux côtés de son mari, vêtue de noir et coiffé d’un chapeau incliné. « L’Homme en pleurs de 1940 » tient tout le reste de sa vie à demeurer discret et à ne tirer aucun profit du moment immortalisé, malgré de nombreuses propositions dont des publicités. Jérôme Barzotti meurt le 27 novembre 1976, à l’âge de 84 ans. À l’occasion, le journal local Le Provençal fait de la célèbre photographie sa une. Le journaliste Marcel de Renzis est quant à lui mort en 1998.

PHOTOS issues des images filmées par Marcel de Renzis, tel que conservé par la National Archives and Records Administration

A NOTER Ce site est un blog personnel, ces informations sont données à titre indicatif et son mises à jour aussi souvent que possible. N’hésitez pas à me contacter pour toute correction ou contribution

- Hôtel de Cabre, 1535, Maison de l’Échevin, Histoire à 90 °

- 29 Grand Rue, 13002 Marseille

- 11 septembre 1931, Gandhi débarque à Marseille

- La Canebière, 13001 Marseille

- Romance à Marseille, Claude McKay, 1933, le roman sauvé de l’oubli

- Passage Claude McKay, 13002 Marseille

- Prison des Baumettes, 1939, les 7 Péchés Capitaux

- 239 Chemin de Morgiou, 13009 Marseille

- Consigne Sanitaire par Antoine Mazin, 1719, tiers lieu des métiers de la mer

- 3 Quai du Port, 13002 Marseille

- Le Sémaphore de Marseille, 1827-1944

- 19 Rue Venture, 13001 Marseille

- Huilerie secrète de Possel Fils, 1820 et le bar l’Huilerie, 2025

- 3 boulevard notre dame 13006 marseille

- Vignoble grec du Ve siècle avant notre ère

- Boulevard de Vintimille, 13015 Marseille

- Maison natale de Marcelle Drutel, L’Aubanelenco, 1897-1985

- 117 rue de l'Olivier, 13005 Marseille

- Premier Salon International de l’Aviation et de la Navigation, 1927

- Parc Chanot, 13008 Marseille

- Câble sous-marin Médusa, le plus long de Méditerranée

- Plage de la Vieille Chapelle, 13008 Marseille

- Guess, les frères Marciano, le Breteuil et Marseille

- 120 Boulevard Notre-Dame, 13006 Marseille

- Couvent des Visitandines, 1676 et le Centre sportif Pape Diouf, 2025

- 3-5 rue Maurice Korsek, 13001 Marseille

- Le Vieux Pont de Saint Marcel et le Siège de Jules César

- Rue Pierre Dravet, 13011 Marseille

- 15 Rue Paradis et le Tailleur Chemisier Severin

- 15 Rue Paradis, 13001 Marseille

- Îlots Fiacres-Duverger et Bon-Pasteur et la Compagnie T.T.M.A

- 22, 24 et 26 rue de la Joliette 1002 Marseille

- Roman “La Bonne Mère”, 2025, par Mathilda Di Matteo

- La Bonne Mère, 13006 Marseille

- La partie explosive de jeu de boules aux Récollets, 38 morts, 1792

- Rue des Dominicaines, 13001 Marseille

- Rodolphe Saadé, géant du transport, de la logistique et des médias

- Tour CMA-CGM, 13002 Marseille

- Le Sous-Marin Saga, l’Argyronète du Commandant Cousteau, 1987

- 149 Plage de l'Estaque, 13016 Marseille

- 75, rue François Davso, l’ancêtre de la Provence

- 75 Rue Francis Davso, 13001 Marseille

- Halle Velten, Brasseries de la Méditerranée & Coco Velten

- 16 Rue Bernard du Bois, 13001 Marseille

- La maison de Cézanne à L’Estaque, l’atelier du maître de l’impressionnisme

- 2 place François Maleterre, 13016 Marseille

- Hôtel de la Banque de France, 1886, par Joseph Letz

- Place Estrangin Pastré, 13006 Marseille

- L’Ovni des Calanques de Marseille, 1976

- Camps de Carpiagne, 13009 Marseille

- Hamida Djandoubi, dernier guillotiné de France, 1977

- Les Baumettes, 13009 Marseille

- Cercle Saint Dominique, La Treille, 1870

- Chemin de la Marteleine, 13011 Marseille

- Roman “Cinq dans tes yeux” par Hadrien Bels, (2020)

- Place des Moulins, 13002 Marseille

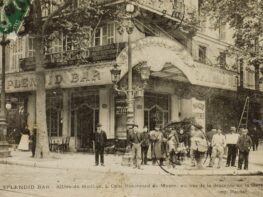

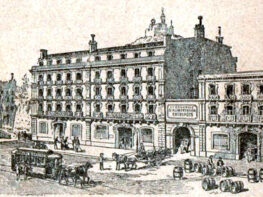

- 70 La Canebière, du Splendid à Gladalle

- 70 La Canebière, 13001 Marseille

- Le terrible incendie du 8 juillet 2025, Pennes Mirabeau – Marseille

- Colline Verduron, 13016 Marseille

- Bd Longchamp, l’allée du Cinéma, Bureaux de Gaumont et la Marguerite

- 76 du Bd Lonchamp 13001 Marseille

- Oppidum de Verduron, IIIème siècle av. J.-C

- 29 Boulevard du Pain de Sucre, 13015 Marseille

- Pipes Izouard & Chaussures André 1920-2024

- 45 La Canebière, 13001 Marseille

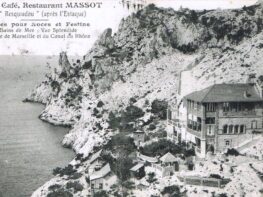

- Le Resquiadou, l’extrême Ouest de Marseille, le Rove

- 14 Chem. du Resquiadou, 13740 Le Rove

- 63, 65, 67 rue d’Aubagne…Marseille ne les oublie pas.

- 63, 65, 67 rue d'Aubagne, 13001 Marseille

- Cimetière Civil de Mazargues ou de Tapie ?

- 41 Rue Ernest Rouvier, 13009 Marseille

- La Villa Pascaline, Marcel Pagnol et la Treille

- Chemin des Bellons, 13011 Marseille

- Tombe de Jacqueline Pagnol, Manon des Sources

- Cimetière de la Treille, 13011 Marseille

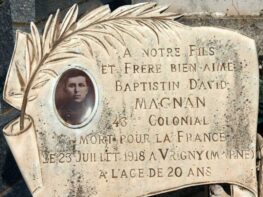

- Tombe de David Magnan le Lili des Bellons de Pagnol, 1989-1918

- Cimetière de la Treille, 13011 Marseille

- L’ancien Moulin de l’OM Campus

- 116 Rue Jules Isaac, 13009 Marseille

- Les fours à chaux Carvin-Lisbonnis

- 130 Rue Dominique Piazza, 13009 Marseille

- Centre d’Hébergement d’Urgence La Minoterie, 2023

- 29-31 boulevard Magallon, 13015 Marseille

- Société Nouvelle des Rizeries Méridionales & École Élémentaire Arenc Bachas

- 2 Boulevard de Sévigné, 13015 Marseille

- Les voitures Berliet et le SAMU social de Marseille

- 10 Bd Ferdinand de Lesseps, 13003 Marseille

- La Villa Marine, Maison des Îles et du Littoral, 2025

- Iles du Frioul, 13007 Marseille

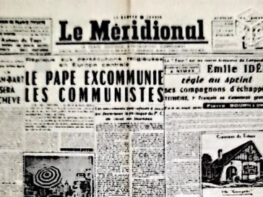

- Journal Le Méridional, 1876-1997

- 70 rue Sainte 13007 Marseille

- De l’Usine Legré Mante à 195 La Calanque…ou pas !

- Av Madrague de Montredon, 13008 Marseille

- 25-27 Bd de la Corderie, Compagnie Générale d’Alimentation Bessède Fils et ses vignobles corses et algériens

- 25 Bd de la Corderie, 13007 Marseille

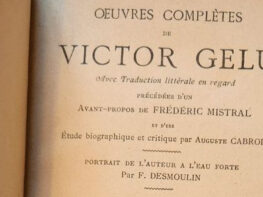

- Maison natale de Victor Gelu, “poète du peuple marseillais”

- 5 Rue du Bon Pasteur, 13002 Marseille

- Maison Natale de Gaby Deslys, Vedette du Music-Hall

- 63 rue de la Rotonde 13001 Marseille

- Vestiges du Pont Transbordeur, Les Pennes-Mirabeau

- 307 carraire de La Voilerie, 13170 Les Pennes-Mirabeau

- Ecole Notre-Dame de la Viste, 1865, Timon-David

- 5 Bd Beau Soleil, 13015 Marseille

- Ancienne porterie du Château des Tours

- 136 Avenue de la Viste, 13015 Marseille

- Des Tuileries Bonnet au Lycée la Viste

- 30 Traverse Bonnet, 13015 Marseille

- Compagnie Franco-Indochinoise des Riz, 1885, Avenir Telecom 1989

- 206 Boulevard de Plombières, 13014 Marseille

- Maison Les Ondines, ancien domicile d’Alibert, le “Méridional des Méridionaux”

- 177 Corniche Kennedy, 13007 Marseille

- Hôtel Pesciolini, 1673 et les deux atlantes

- Rue Nationale, 13001 Marseille

- Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, Ecole d’Ingénieurs de Marseille & Campus 110

- 110 Boulevard de la Libération, 13004 Marseille

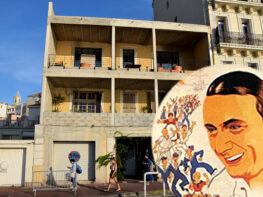

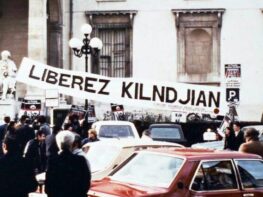

- Libérez Kilndjian ! 1980, le visage de la cause arménienne

- La Canebière, 13001 Marseille

- Didier Raoult, l’icone (décriée) du COVID-19 et l’IHU

- 19-21 Bd Jean Moulin, 13005 Marseille

- Marius Jacob, le Arsène Lupin Marseillais, 1879-1954

- Vieux Port de Marseille, 13002 Marseille

- Massacre des Turcs à Marseille, 1620

- Marseille

- Massacre des Mamelouks à Marseille, 1815, Cours Gouffé

- Cours Gouffé, 13006 Marseille

- Carrière Antique Grecque de la Corderie, le grand gâchis

- Boulevard de la Corderie, 13007 Marseille

- Zineb Redouane, 2 décembre 2018

- 12 Rue des Feuillants, 13001 Marseille

- Cité des Flamants, 1972 et l’incendie de 2021

- Cité Les Flamants,13014 Marseille

- Les Réservoirs Cachés du Palais Longchamp, 1854

- Palais Longchamp, 13004 Marseille

- Le Four Banal de Cassis, XVIIème siècle

- Rue Thérèse Rastit, 13260 Cassis

- 2 boulevard Périer, 5 février 1985, 15h17

- 2 Boulevard Périer, 13008 Marseille

- Usine Guichard 1880 et le Boulevard du Grand Camp

- Boulevard du Grand Camp, 13016 Marseille

- La Campagne Servaux, château et réparation navale

- Campagne Serveaux, 13015 Marseille

- Avi Assouly, la voix légendaire de l’OM, 1950-2025

- Stade Vélodrome, 13008 Marseille

- Four à Chaux de la Gypserie de Sainte-Marthe, 1887

- Massif de l'Etoile, 13014 Marseille

- Château Saint-Joseph de Fontainieu, accueil des plus vulnérables depuis 1925

- 75 CR de Fontainieu, 13014 Marseille

- Consulat d’Inde à Marseille, 397 avenue du Prado, 2025

- 397 avenue du Prado, 13008 Marseille

- Le faux village ruiné d’Aubignane, Regain & Angèle par Marcel Pagnol

- Sentier Pierre Tchernia, Marseille / Allauch / Aubagne

- Les impacts d’obus et la libération de Notre-Dame de la Garde

- Rue Fort du Sanctuaire, 13006 Marseille

- Le toit des offrandes, Notre-Dame de la Garde

- Rue Fort du Sanctuaire, 13006 Marseille

- Obole de Marseille, la première monnaie à grande échelle

- Pour la blague, Anse de la Fausse Monnaie

- Établissement Chazottes, Mistral, 1888, Rue des Dominicaines

- 51 rue des Dominicaines, 13001 Marseille

- Abattoirs Saint-Louis 1894, 1ère Cité des Arts de la Rue et 2ème Chance 2001

- Place des Abattoirs, 13015 Marseille

- Cimetière des Créneaux, des Aygalades, 1850

- Traverse du Cimetière, 13015 Marseille

- L’atelier du peintre David Dellepiane, 2 rue Delille

- 2 rue Delille, 13001 Marseille

- 90-96 rue de Rome, Paris-Marseille, le drame de MIM et la Grande Récré

- 92 rue de Rome, 13006 Marseille

- 2 rue de Rome, japonais, élégantes & Lorenzi

- 2 rue de Rome, 13001 Marseille

- 70 rue de Rome, écrin de deux Reines, les sœurs Clary

- 70 rue de Rome, 13001 Marseille

- 6 rue Longue-des-Capucins, naissance d’Adolphe Monticelli, 1824

- 6 rue Longue-des-Capucins 13001 Marseille

- 67 rue de Rome, les docteurs Recordier, Henri Frenay et Jean Moulin, 1941

- 67 rue de Rome, 13001 Marseille

- 32 rue de Rome, le fief de l’architecte Pascal Coste

- 32 rue de Rome, 13001 Marseille

- 12 rue Sénac de Meilhan, le dernier souffle de Monticelli

- 12 rue Sénac de Meilhan, 13001 Marseille

- 1 Rue des Trois-Mages, la jeunesse du peintre François Maury

- 1 Rue des Trois-Mages, 13001 Marseille

- 2,4,6 rue Fongate, du Pétrole à la Probation

- 2-4-6 rue Fongate, 13006 Marseille

- 7 rue Venture, d’imprimerie à repaire de DJ

- 7 rue Venture, 13001 Marseille

- Oeuvre Nazareth Timon-David, orphelinat Vitagliano, école Chevreul

- 54 Av. du Maréchal Foch, 13004 Marseille

- Pavillon de Partage des Eaux des Chutes-Lavie, le Tore, 1906

- Avenue des Chutes Lavie, 13004 Marseille

- La Maison aux deux médaillons, 1670

- 34 Cours Belsunce, 13001 Marseille

- 10 rue Venture, ex rue du Concert et l’Académie de Musique

- 10 rue Venture, 13001 Marseille

- 5 rue Venture, dernier souffle du maire François-Xavier Rouvière

- 5 rue Venture, 13001 Marseille

- 6 Rue Pavillon, Jean-Baptiste Pancrazi, membre de la bande à Bonnot

- 6 rue Venture, 13001 Marseille

- Carrière de la Valbarelle, 1890-1900

- Traverse des pionniers, 13010 Marseille