L’hôtel de Cabre également baptisée la Maison de l’Échevin de Cabre, fondé autour de 1535, est le plus ancien immeuble encore existant à Marseille érigé en pierre de La Couronne. On a récemment découvert que le bâtiment n’était en fait que la moitié d’un ensemble de deux maisons autrefois reliées par une passerelle. Son Histoire

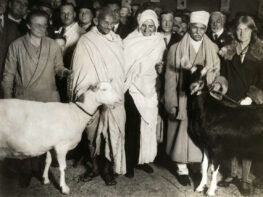

Le 11 septembre 1931, 6 heures du matin, môle C de la Joliette, Marseille voit débarquer le Rajputana qui accueille à son bord l’une des figures politiques et spirituelles les plus marquantes du XXᵉ siècle : Mohandas Karamchand Gandhi…et deux chèvres qui lui fournissent sa ration quotidienne de lait ! L’escale est brève, mais elle témoigne

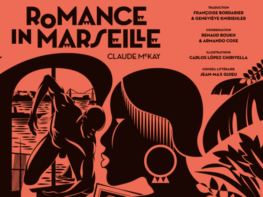

“Romance à Marseille” est un roman de Claude McKay. Publié à titre posthume en 2020, 87 ans après sa rédaction, il a été jugé trop transgressif pour son époque par ses éditeurs d’origine. Il s’agit du deuxième roman de McKay publié à titre posthume ces dernières années. Le roman relate l’histoire de Lafala, un marin

La prison des Baumettes fut construite entre 1933 et 1939 sur les plans du célèbre architecte Gaston Castel qui se permet la fantaisie dès 1938 de faire orner les murs extérieurs de l’établissement, aujourd’hui classés, de 7 statues signées Antoine Sartorio représentant les 7 péchés capitaux (Luxure, Gourmandise, Colère, l’Envie, L’Orgeuil, L’Avarice, la Paresse). La prison comporte

Le bâtiment de la Consigne Sanitaire se dresse depuis 1719 à l’entrée du Vieux Port juste devant le Fort Saint-Jean. Il est l’œuvre de l’ingénieur Antoine Mazin qui a imaginé sa partie originale. Celle-ci a été doublée au XIXe siècle par un bâtiment identique. L’édifice a été inscrit/classé Monument Historique en 1949. Le site a

La belle façade du n° 19 de la rue Venture, évoque encore l’histoire des lieux. Ici se trouvait le siège du Sémaphore, le plus ancien journal de Marseille. Les premiers numéros remontent à la fin 1827. Il est créé par Joseph-François Feissat et Pierre Alexandre-Henri Demonchy. Au début généraliste, il devient spécialiste du monde maritime

En mai 2022 une annonce immobilière de l’agence Espaces Atypiques révélait une très étonnante et secrète huilerie de 1820, nichée entre la rue Grignan et la rue Notre Dame. Ce lieu hors du temps cache une magnifique cours pavée de 300 m² desservant une bâtisse de 700 m² aux faux airs de haras avec ses

Une fouille archéologique menée par l’INRAP en amont des aménagements réalisés dans le cadre du grand projet EuroMéditerranée, a révélé au printemps 2025 les vestiges d’un vaste vignoble grec datant du Ve siècle avant notre ère. Situé sur le boulevard de Vintimille et de Cazemajou sur le versant d’une colline littorale, à environ deux kilomètres

Une plaque apposée en 1997 au 117 rue de l’Olivier mentionne en provençal “Eici nasquè Marcello Drutel “L’Aubanelenco” Majouraù dóu Félibrige 1897 – 1985 La Mantenenço de Prouvènço dóu Félibrige (1997)” ce qui signifie “Ici naquit Marcelle Drutel « L’Aubanelenco » Majoral du Félibrige 1897 – 1985. La Maintenance de Provence du Félibrige (1997)”. Marcelle

L’Aéro-Club de Provence, la Chambre de Commerce et des industriels vont organiser au parc Chanot un Salon international de l’aviation du 25 juin au 25 juillet 1927, visité par 30000 personnes, accompagné de baptêmes de l’air en hydravion à partir de la plage du Prado. A cette occasion le projet d’un aéroport « Marseille-plage »

Le câble sous-marin Médusa a été connecté le 8 octobre 2025 par la société Orange à la plage de la Vieille-Chapelle via le navire câblier varois le Sophie Germain sans toucher aux posidonies. Médusa est le plus long de la Méditerranée, avec une longueur de 8 700 kilomètres, reliant Marseille à plusieurs pays du Nord

Guess est une entreprise (clinquante) de mode, fondée en 1981 par Georges Marciano et ses 3 frères, fils de trois générations de rabbins. N’allez pas dire aux marocains que Guess est une marque marseillaise ou américaine comme il est souvent écrit dans le storytelling ! En effet les frères Marciano sont nés au Maroc, et

Le 3/5 rue Maurice Korsec est passé d’un couvent historique fondé à partir de 1676 en centre sportif inauguré le 17 septembre 2025 ! Le lieu baptisé en l’honneur de Pape Diouf (journaliste sportif, puis agent de joueurs, président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009), offre trois grandes salles de sport de 160

Construit à l’origine en 49 av JC, ce petit pont oublié, situé au dessus de l’Huveaune, depuis détruit puis reconstruit, permettait aux légionnaires de Jules César de communiquer avec le poste militaire d’Allauch. Le siège de Massilia fut un épisode de la Guerre civile de César contre Pompée et la majorité du Sénat qui eut lieu

L’angle du 13 Rue Paradis et de la Rue du Jeune Anacharsis arbore sur ses hauteurs une ancienne publicité sur 3 étages pour le Tailleur Chemisier Severin. L’adresse a abrité pendant de longues années une boutique Eden Park qui donnera 1 de ses 3 espaces à un Le Coq sportif en 2012, puis passera une autre

Le 15 février 2024 était inauguré 26 logements sociaux et la pose de la première pierre pour 109 autres logements, livrés fin 2025, marquant pour l’ESH Logirem, une étape décisive dans la requalification des deux îlots Fiacres-Duverger et Bon-Pasteur, très dégradés, acquis en 2018 auprès de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée. Plusieurs bâtiments, témoins des anciens

Dans son premier roman social, féministe et ultracontemporain sur la violence de classe, La Bonne Mère, paru le 21 aout 2025 aux éditions de l’Iconoclaste, Mathilda di Matteo raconte l’histoire de Clara, jeune Marseillaise faisant ses études de sociologie à Sciences Po à Paris et de sa mère Véronique, qui voit sa fille changer progressivement

Le dimanche 28 avril 1792 à Marseille en pleine tourmente révolutionnaire, du côté du couvent des Récollets, à l’emplacement de l’actuelle église Saint-Théodore, une simple partie de jeu de boules va finir en drame majeur ! Selon un article des Bibliothèques de Marseille, la Révolution a fait fermer les édifices religieux, si bien qu’aux Récollet

Le fils a pris la relève du père et fait rentrer son groupe dans une nouvelle ère expansionniste et très médiatique ! Rodolphe Saadé, né le 3 mars 1970 à Beyrouth, est un chef d’entreprise et milliardaire franco-libanais d’origine syrienne. Il est depuis novembre 2017 le dirigeant du groupe CMA CGM, l’un des leaders mondiaux

Tout d’abord baptisé lʼArgyronète par le commandant Cousteau, cette “maison sous la mer” autonome et propulsée pouvant héberger 6 personnes pendant 22 jours, changera de main faute d’argent pour devenir le Saga, repris par la Comex et l’Ifremer. Avec ses 28 mètres de long et ses 300 tonnes c’est tout simplement le plus grand sous-marin civil du monde

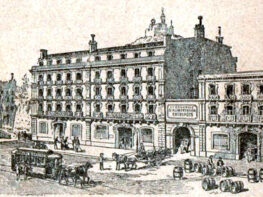

Cet intriguant immeuble de 1850 signé de l’architecte Victor Vié dénote par la présence d’imposantes et superbes cariatides sur sa façade. Le lieu a été successivement un Alhambra lyrique nommé le Théâtre de l’Auberge de la Rose puis le siège du journal Le Petit Provençal et par la suite Le Provençal, devenu La Provence en

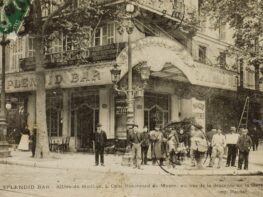

La Halle Velten accueillait autrefois les anciennes brasseries installées en 1826 par Jacques Velten, ouvrier brasseur alsacien…atelier dans lequel travaillera son célèbre neveu Geoffroy qui créera en 1861 sa propre brasserie avant de devenir…créateur de journaux, héros de guerre et sénateur ! Le lieu un temps abandonné est devenu officiellement le 25 mars 2019 Coco

La maison de Cézanne à L’Estaque est une maison provençale-atelier d’artiste. Une plaque commémorative marque ce lieu de nombreux séjours du peintre Paul Cézanne (1839-1906) où il développe durant 12 ans (1861-1886) son « style Cézanne » (évolution de son style impressionniste et postimpressionniste, vers le cubisme, le fauvisme, et l’art moderne du XXIe siècle).

L’hôtel de la Banque de France construit de 1885 à 1886 est très sobre. L’architecte Joseph Letz avait pourtant conçu à la base un projet grandiose qui ne sera pas réalisé malgré la présence d’une belle horloge et quelques ornementations. C’est finalement le bâtiment voisin de la Caisse d’Épargne imaginé en 1904 par Joseph Albert

Un ovni à Marseille ? On ne parle pas ici du rappeur Jul mais d’une observation très précise de 3 militaires français…c’était le 4 novembre 1976, vers 21h45 au dépôt de munitions du Mussuguet sur le camp de Carpiagne à Marseille…Le livre “Les Ovnis en France à la fin des années 1970” de Pierre Laird

Hamida Djandoubi né le 22 septembre 1949 à Tunis et mort guillotiné le 10 septembre 1977 à Marseille dans la prison des Baumettes, est un Tunisien condamné à mort en France pour crimes. Responsable du viol, de la torture puis du meurtre de son ancienne compagne âgée de 21 ans, Djandoubi est le dernier condamné

Le Cercle Saint Dominique est une association loi 1901 basée à la Treille, dont la date de déclaration et d’inscription à la Préfecture des Bouches du Rhône, remonterait à l’année 1870. Après un “incroyable imbroglio juridique”, le Cercle a été reconnu officiellement au journal officiel du 5 mai 1973. Le 19 janvier 1974 est constitué

Le premier livre d’Hadrien Bels (né en 1979 à Marseille) est une plongée percutante dans le quartier du Panier, celui d’avant, d’avant la fameuse gentrification, d’avant les bobos et les cafés latte à 6 euros…un excellent et indispensable roman pour les vrais amoureux de Marseille, lauréat du Prix littéraire de la Porte Dorée 2021, finaliste

Le 70 La Canebière est une adresse emblématique de Marseille, à l’angle stratégique de la Canebière et du Bd Garibaldi…et pourtant elle faisait jusqu’en juillet 2025 presque office d’épouvantail dans le décorum, face à l’ancien Grand Hôtel de Marseille bâti en 1863, ou l’ancien bâtiment haussmannien des magasins Felix Potin au 83-85 la Canebière. Le

Le 8 juillet 2025 à 10h50, un incendie d’origine accidentelle, provoqué par un véhicule en feu (présentant un défaut de contrôle technique) sur l’autoroute A552 près de Pennes‑Mirabeau, s’est propagé extrêmement rapidement vers Marseille, attisé par des vents violents du Mistral. On parle alors d’un incendie historique, du jamais vu dans la ville et sa

Au 76 du Bd Lonchamp, des grilles en fer forgée en forme de marguerite rappellent le passé lié à l’industrie cinématographique de cette artère marseillaise fondée au 19ème siècle…en effet la petite fleur est un hommage au prénom de la mère de Léon Gaumont, créateur de la célèbre société éponyme dont le logo est toujours

L’oppidum du Verduron est un site d’habitation fortifié celto-ligure, un ensemble de peuples habitant le sud-est de la Gaule, fondé à la fin du IIIème siècle av. J.-C. et abandonné au début du IIème siècle av. J.-C., situé sur la colline du Verduron dans le 15ème arrondissement de Marseille. Le site a fait l’objet d’une

En 2024 fermait pour cause de liquidation judiciaire la plus ancienne boutique de la Canebière, les Chaussures André, dont l’arrivée ici se situe entre 1906 et 1928 selon les sources. Un magasin qui a chaussé des générations de Marseillais ! Pour le Comité du Vieux Marseille, “jusqu’au début du XXème siècle, l’emplacement du futur André

Pour beaucoup le Resquiadou, c’est juste un tunnel, fondé en 1942, celui qui permet de rentrer ou sortir de Marseille à l’extrême Ouest…tunnel où certains ont pris depuis des années l’habitude de klaxonner, d’où le panneau d’interdiction posé pour la tranquillité des quelques riverains…car en effet le Resquiadou c’est avant tout un hameau, du Rove

Rarement un drame n’aura autant marqué et ému les marseillais…et remis en lumière la vétusté de centaines voir de milliers d’immeubles de la ville, les pratiques scandaleuses de marchands de sommeil et l’inertie, très lourde de conséquence, de certains pouvoirs publics. L’effondrement des immeubles du 63 et 65 rue d’Aubagne (puis la démolition du 67)

Avant octobre 2021, on parlait peu du cimetière civil de Mazargues, jouxtant le cimetière militaire britannique…puis un certains Bernard Tapie a eu comme dernière volonté de se faire enterrer ici, au plus proche du Stade Vélodrome ! Selon une visite guidée d’Attac.org “on trouve ici un impressionnant monument aux morts dans la perspective de l’entrée

Dans les années 30, Marcel Pagnol a loué cette maison de la Pascaline dans le quartier de La Treille, toujours visible depuis le chemin des Bellons. Une plaque en marbre indique “DANS CETTE VILLA MARCEL PAGNOL (1895 – 1974) A ÉCRIT LES PREMIÈRES PAGES DE SES SOUVENIRS D’ENFANCE”. Il y tourna même quelques scènes de

Jacqueline Pagnol, née Jacqueline Bouvier était une actrice de cinéma révélée notamment par le film Manon des Sources. La comédienne devient l’une des muses puis l’épouse de l’écrivain, cinéaste et académicien français Marcel Pagnol. Jacqueline Pagnol, qui vivait dans le 16e arrondissement de Paris, meurt à Neuilly-sur-Seine, le 22 août 2016, elle est inhumée aux

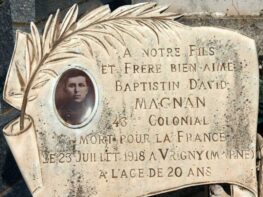

Baptistin Joseph David Magnan, dit Lili, est né le 18 avril 1898 à Allauch et mort le 23 juillet 1918 à Vrigny. Il est Lili des Bellons dans les romans autobiographiques de Marcel Pagnol La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Il est inhumé dans le même cimetière que Marcel Pagnol,

Au 116 de la Rue Jules Isaac, dans l’enceinte du centre de formation OM Campus (ancien stade Paul-Le Cesne), on a la surprise de découvrir un ancien moulin ! Avant 2018 et le rachat du domaine par L’Olympique de Marseille afin d’y abriter trois terrains destinés à l’équipe féminine ainsi qu’aux « minots », le

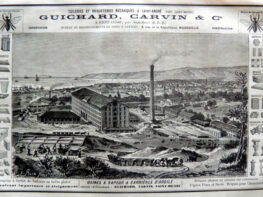

Rue Dominique Piazza on est surpris de découvrir un bâtiment ancien en brique, muré, surmonté d’une résidence contemporaine baptisée “Le Sisley”. Il s’agirait des vestiges des fours à chaux Carvin-Lisbonnis. Selon le site provenceetmoi “à la fin du XVIIIe siècle Esprit Thomas Carvin acquiert des fours à chaux dans le quartier du Redon sur les

Afin d’optimiser l’accueil des personnes sans-abri, la Ville de Marseille a inauguré, le 15 juin 2023, sa nouvelle Unité d’Hébergement d’Urgence (UHU) au 29-31 boulevard Magallon dans le 15e arrondissement de Marseille (face à la station de métro de Bougainville) en remplacement du bâtiment du 10 Bd Ferdinand de Lesseps. Ce bâtiment industriel à l’abandon,

Au 2 Boulevard Sévigné on trouve depuis 1904 la très belle École Élémentaire Arenc Bachas tout en briques rouges et en carreau de faïence, accueillant 140 élèves répartis dans 6 classes. Mais à la même adresse on notait encore ici en 1932 la présence du siège social de la Société Nouvelle des Rizeries Méridionales fondée

Au 10 Bd Ferdinand de Lesseps se trouvait le siège du SAMU social de Marseille, et encore aux dernières nouvelles la direction des Musées et le service des objets trouvés…Ce très intéressant bâtiment, signé sur sa façade “V-C Faure Architectes” et “C-Tourre Entrepreneurs”, aurait accueilli une succursale des voitures lyonnaises Berliet avant de devenir l’écrin

La Villa Marine est une petite maison datant du XIXe siècle, surplombant la mer et située sur le parcours très fréquenté d’accès à la plage de St-Estève. Inoccupée, elle sera réhabilitée durant l’été 2024 pour un budget de 1 700 000 € (900 000 euros prévus au départ) afin d’accueillir dès juin 2025 les visiteurs

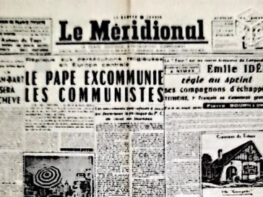

Le Méridional est un journal régional du sud de la France fusionné avec Le Provençal pour devenir La Provence en 1997. Un journal Le Méridional est créé dès 1866 à Avignon, et paraît jusqu’en 1871. De 1876 à 1944, un quotidien régional nommé Le Petit Méridional est publié à Montpellier. Le Méridional, fondé à Marseille,

L’usine Legré Mante de la Madrague de Montredon, dont la création remonte à 1784 appartenait jusqu’à sa mise en liquidation en 2009 au premier fabricant mondial d’acide tartrique. Legré Mante faisait partie du groupe Margnat, fusionnée dans la SVF Société des Vins de France avec ses nectars “grand public” dont les célèbres Kiravi, Margnat, la Villageoise ou

Le n°7, 9, 11 et 13 du Bd de la Corderie qui correspondent de nos jours notamment aux élégants immeubles du n°25 et 27 accueillaient dès 1856 la Compagnie Générale d’Alimentation Bessède Fils. À partir de 1875, alors que le phylloxéra détruisait le vignoble français et européen, l’Algérie fut considérée comme la terre promise. L’entreprise

Certains disent de lui que c’était “le plus grand, le plus puissant et le plus profondément marseillais des poètes”. Victor Gelu est né en 1806, en bordure de la porte d’Aix, 5, rue du Bon Pasteur, où existera pendant longtemps la boulangerie que tenait son père à l’origine. Marcel Pagnol le citera dans la célèbre scène de

La Villa blanche à l’italienne de la vedette du music-hall Gaby Deslys, l’une des plus belles et plus célèbres “folies” de la Corniche Kennedy à Marseille est plus connue et pimpante que cet immeuble du 63 rue de la Rotonde, mais c’est ici qu’elle vit le jour. Gaby Deslys, de son vrai nom Gabrielle Claire, est née à Marseille

C’était le 22 août 1944…l’armée allemande faisait sauter dans un incroyable fracas le Pont Transbordeur, construit en 1905. L’objectif des nazis ? obstruer le port lors de la bataille de Marseille. Mais seul le pylône Nord s’abat dans les eaux du Vieux-Port. Le reste s’écroulera le 1er septembre 1945, à la suite de la mise à feu de

L’Ecole Notre-Dame de la Viste fut fondée en 1865 par le Père Joseph-Marie Timon David. L’établissement privé catholique souhaite permettre aux jeunes inscrits “de devenir des hommes et des chrétiens, en développant leurs capacités humaines et spirituelles. Donner confiance aux élèves en ayant confiance en eux, donner de l’assurance dans la relation élève-professeur ». Actuellement,

Au 136 avenue de la Viste se trouve encore l’ancienne porterie, loge du portier, du disparu Château des Tours du Marquis de Foresta. La demeure était située au dessus de l’actuel centre commercial Grand Littoral. Il fut racheté à la famille d’Eyguesier et transformé en 1829 par le Marquis Marie Joseph de Foresta. Il est

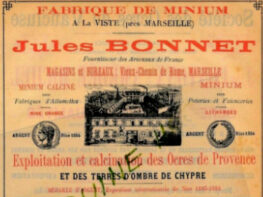

La Traverse Bonnet qui longe le groupe scolaire de la Visite rappelle le passé de ce territoire lié aux Tuileries dont subsiste encore celle de Monier. Cette artère porte cette appellation à la demande du CIQ le 3 janvier 1923 en hommage à Jules Bonnet, premier d’une lignée de tuiliers au début du XIX siècle.

Au bord de l’autoroute A7, ce très beau bâtiment en pierre de taille de 1885, devenu le siège d’Avenir Telecom en 2000, accueillait à l’époque coloniale une usine de la Compagnie Franco-Indochinoise spécialisée dans le riz. Retour sur l’histoire de ces 2 sociétés. Avec la construction de l’empire colonial les liens entre Marseille et l’Indochine

Interprète de la fameuse chanson “Canebière”, remise à leur sauce par les supporters de l’OM, créateur de revues et d’opérettes à succès, réalisateur et acteur, ancien directeur du théâtre des Deux Ânes à Paris, c’est dans sa villa “Les Ondines” du 177 Promenade de la Corniche que décédera Alibert, le beau fils de Vincent Scotto, le 23 janvier 1951, des

Cet hôtel construit en 1672-1673 sur le cours Belsunce est célèbre par le balcon en ferronnerie du premier étage supporté par deux atlantes monumentaux encadrant un œil-de-bœuf de l’entresol sous lequel sont sculptés deux sphinx adossés. Le 30 novembre 2023 un incendie s’est déclaré dans l’immeuble occasionnant des dégâts. L’hôtel de Pesciolini, dît aussi de

Ce beau bâtiment a abrité à la fin du 19ème siècle les Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, une communauté de sœurs éducatrices fondée en 1843 par la mère Marie-Rose Durocher. Le site accueillait un temps la direction générale des ressources humaines de la mairie de Marseille, avec sa division formation, prévention, stages

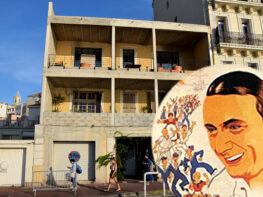

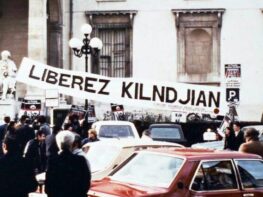

Sorti en avril 2025, un passionnant et très émouvant documentaire du journaliste Gilles Rof remet en lumière une histoire en partie marseillaise tombée dans l’oubli, liée à la cause arménienne et aux conséquences du traumatisme du génocide de 1915…le 6 février 1980, Max Hraïr Kilndjian, un buraliste marseillais sans histoire installé sur la Canebière, devient

Didier Raoult est devenu l’icone incontournable du COVID-19, au point de voir son visage s’afficher à Marseille en t-shirt et en santon ! Né le 13 mars 1952 à Dakar, Didier Raoult est un microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités – praticien hospitalier au sein de l’université d’Aix-Marseille et des Hôpitaux universitaires

Ingénieux et excellant dans l’art du déguisement, Marius Jacob fut l’initiateur de 1900 à 1903 de 150 à 500 cambriolages, à Paris comme en province (« Je faisais de la décentralisation ») et à l’étranger…non dénué d’humour, il signait ses forfaits d’une carte de visite au nom d’Attila ; il y laisse parfois des messages,

Le massacre des Turcs est survenu à Marseille le 14 mars 1620 (sans lieu précis connu), commis par la population à l’encontre de la communauté musulmane présente à Marseille, composée de maghrébins mais dénommée turque à l’époque, dans la réaction provoquée par le récit de deux rescapés d’un équipage provençal de crimes commis au large

Le massacre des Mamelouks est survenu à Marseille à la fin du mois de juin 1815, commis par la population à l’encontre de la communauté de personnes d’origine du Moyen-Orient (alors dénommée Egyptiens ou Mamelouks) qui s’était installée à Marseille à la suite de la campagne d’Egypte menée par Napoléon, et dans le cadre de

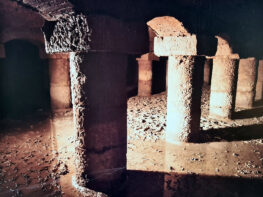

C’est le 24 octobre 2016 que commencèrent à l’angle de la rue d’Endoume et du boulevard de la Corderie les travaux pour la construction de 109 logements, 8 étages, sur une parcelle d’environ 6 000 m²…mais deux jours plus tard, les promoteurs ont la surprise de découvrir les vestiges d’une ancienne carrière grecque du 5ème

L’affaire Zineb Redouane est une affaire judiciaire marquante pour la ville de Marseille, liée à la mort d’une octogénaire, le 2 décembre 2018, après qu’elle a été grièvement blessée la veille à son domicile situé au quatrième étage du 12 rue des Feuillants par une grenade lacrymogène tirée par les forces de l’ordre lors de

3 ans après le drame des effondrements des immeuble de la rue d’Aubagne, l’incendie de la cité des Flamants, bâtie en 1972, nouveau symbole du mal logement et nouveau choc, fait 3 morts et une dizaine de blessés graves le samedi 17 juillet 2021. L’immeuble appartient au bailleur social 13 Habitat. Une information judiciaire est

L’eau salvatrice de la Durance parvient le 8 juillet 1847 pour la première fois à Saint Antoine au nord de Marseille, elle arrive sur le plateau Longchamp 2 ans plus tard, le 19 novembre 1849. En 1854, 2 gigantesques bassins filtrants superposés de 4250 m² et 4900 m², pouvant contenir 30 000 mètres cubes d’eau,

Le Four Banal, situé rue Thérèse Rastit à Cassis, au cœur du quartier historique des pêcheurs date de la deuxième partie du XVIIème siècle. Avec ses dimensions remarquables et son état excellent de conservation, il constitue un témoignage d’activités aujourd’hui révolues. Outre l’aspect historique lié au patrimoine local, les fouilles entreprises en février et mars

En 2025, la ville de Marseille commémorait les 40 ans de l’explosion d’un immeuble du 2 boulevard Périer, survenue le 5 février 1985 à 15h17. Un événement tragique, qui fera 6 morts et 37 blessés…un cicatrice ancrée dans les mémoires marseillaises tels les effondrements de la rue d’Aubagne en 2018 ou l‘explosion de la rue

Le boulevard du Grand Camp, ceinturé aujourd’hui entre deux voies ferrées, accueillait autrefois une propriété de 12 hectares ayant appartenu aux familles Caradet dit Bourgogne de Cabre de Roquevaire (XVll* siècle). Pierre Guichard, en 1880 y avait établi une grande usine de produits céramiques. La Ville, par la délibération du 5 juin 1967 acquiert cette

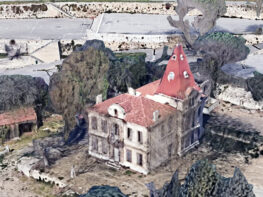

C’est en prenant le train de la côte bleue, assis à droite en direction de l’Estaque, qu’on file devant les ruines d’un élégant château posé dans un petit quartier totalement enclavé par deux voies ferrées et le Lycée Régional Antoine de Saint Exupéry…nous sommes ici dans la Campagne Servaux, écrite Cerveaux selon les sources. Le

“Avec lui on croyait qu’il y avait une grosse action pour l’OM alors que le ballon était dans le rond central”, “Une voix inoubliable pour tous les supporters de l’OM de ma génération”, “Le meilleur commentateur radio de tous les temps”…A l’annonce de sa mort le 14 février 2025, les hommages pour le journaliste sportif

Au pied d’une ancienne partie inexploitée des 28 hectares de la carrière de Sainte-Marthe Bronzo Perasso, toujours active depuis sa création en 1887 avec 500 000 tonnes extraits par an, se trouvent les restes d’un four à chaux en pierre, surmonté d’un arbre. Cette carrière était initialement exploitée par la société Ripozzo pour le gypse

Construit en 1925 pour les orphelins de la Première Guerre mondiale, avec d’abord deux cents lits puis rapidement trois cents, le château a connu plusieurs vies, toutes dédiées à l’accueil des plus vulnérables. Ce foyer fait alors figure de pionnier dans la protection de l’enfance. Mais au fil du temps l’ancien foyer Saint-Joseph perdra sa

On peut dire que ce fut un événement à Marseille ! Le 12 février 2025, le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré avec le président Emmanuel Macron le consulat général d’Inde en France, le premier de France métropolitaine, au 397 avenue du Prado. Monsieur Rupjyoti Brahma Karjee est alors nommé Consul Général de cette

A partir de mars 1937, simultanément avec Le Schpountz, Les Films Marcel Pagnol se lancent avec Fernandel pour les 7 mois de tournage de “Regain”, d’après le roman éponyme de Jean Giono publié en 1930. L’histoire censée se dérouler sur un plateau de Haute-Provence sera filmée sur les hauteurs d’Allauch et Aubagne dans le massif du Garlaban, notamment

Côté Nord-Est de Notre-Dame de la Garde, la façade est marquée par des traces d’impacts d’éclats d’obus. Une plaque rappelle que “ce mur porte les marques de la bataille ayant précédé la libération de Marseille 15-25 août 1944. Le 24 août 1944, le général de Monsabert donne l’ordre au général Sudre de s’emparer de la

Petite fiche anecdotique mais on passe souvent devant sans le voir…depuis la grande terrasse panoramique de Notre-Dame de la Garde, face au Roucas Blanc, se trouve en léger contre-bas un toit inaccessible au public mais qui sert depuis des décennies de réceptacle aux offrandes des visiteurs y jetant leur monnaie comme dans la fontaine de

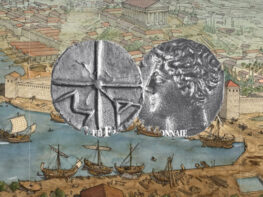

Ne sachant ou épingler cette fiche, elle se trouve bien malgré elle et pour la blague dans l’Anse de la Fausse Monnaie…et pourtant elle a bien existée ! L’Obole de Marseille, ou de Massalia, est la première monnaie frappée à grande échelle en Gaule au temps de la colonie grecque de Phocée fondée en 600

Au 51 rue des Dominicaines, dans le quartier de Belsunce, se trouvait l’usine des Établissement Chazottes, fondés en 1888, spécialiste en textile avec sa marque “Mistral – Côte d’Azur” et la création notamment de chemises. D’autres documents indiquent un temps la présence de Chazottes au n°8 de la rue peut-être avant l’agrandissement de sa structure.

Les anciens abattoirs de Marseille sont inaugurés en 1894 dans le quartier de Saint-Louis sur une surface de 300 000 m² ! C’était alors un lieu stratégique permettant d’alimenter en viande toute la région. Ils furent rénovés et agrandis en 1953. En 1989, pour des questions d’hygiène, la municipalité décide de les déplacer dans un

Baptisé historiquement “des Créneaux” du nom d’une campagne voisine des années 1900-1920, ce cimetière atypique des Aygalades dominant Marseille, coincé entre l’autoroute et les cités de la Viste, fut probablement créé vers 1850 sur la propriété de Fonscolombe. Ce lieu de mémoire est la porte d’entrée peu commune vers la Grotte Ermitage des Aygalades de

C’est ici au 2 rue Delille, dans un “trois fenêtres” classique marseillais, que vers 1915 se trouvait l’atelier du peintre David Dellepiane, nom francisé de Davide Paolo Dellepiane, né à Gênes le 16 octobre 1866 et mort à Marseille le 25 juin 1932. Ses œuvres les plus connues ? Les affiches des Messageries maritimes, de l’exposition

L’élégant bâtiment du 90-92-94-96 de la rue de Rome accueilli à la fin du 19ème siècle début 20ème le grand magasin de nouveautés “Marseille-Paris”…A partir de 1986 c’est le magasin de vêtements MIM (fondé en 1972) qui viendra s’installer sur l’immeuble de gauche de l’entrée du n°90. Mais un terrible drame viendra stopper l’aventure en

Cette fiche anecdotique témoigne cependant de l’évolution de la rue de Rome et de son offre commerciale, jadis haut de gamme vers des enseignes plus discount symboles de la paupérisation du centre-ville après la première guerre mondiale et la fin des colonies françaises…ici au n°2 on retrouve grâce à une carte postale ancienne la trace

C’est ici au n° 70 de la rue de Rome que se trouvait la maison de l’échevin de Marseille François Clary, père de treize enfants dont Julie Clary et Désirée Clary. Deux sœurs marseillaises, deux frères Napoléon, deux Reines ! Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon Bonaparte a épousé la marseillaise Julie Clary…une union qui transforma la fille

C’est ici, le 14 octobre 1824, dans cet immeuble du 6 rue Longue-des-Capucins en plein cœur de Noailles, au dessus d’une boucherie, qu’a vu le jour le peintre marseillais Adolphe Monticelli. Ce dernier a notamment influencé Vincent van Gogh bien qu’il reste méconnu du grand public. Adolphe Monticelli est élève au lycée Thiers tout proche, et

C’est ici au n° 67 de la rue de Rome que se trouvait le domicile du docteur Marcel Recordier, combattants de la résistance avec son frère Maurice, où Jean Moulin, avant un voyage à Londres, rencontra pour la première fois, en juillet 1941, le résistant et homme politique Henri Frenay. Cet appartement vit la création

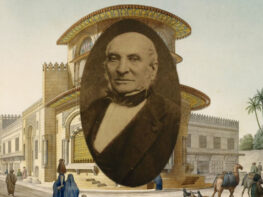

C’est ici au très modeste et sans apparats n° 32 de la rue de Rome qu’a vécu le célèbre architecte marseillais Pascal Coste, père du Palais de la Bourse (1860), des Pavillons du cours Saint-Louis (1847), des fontaines, et de nombreuses églises de la ville. Il est né à Marseille le 26 novembre 1787. Son

C’est ici dans cet immeuble, converti en cinéma puis en internat que s’est éteint le peintre marseillais Adolphe Monticelli à l’âge de 61 ans. Ce dernier a notamment influencé Vincent van Gogh bien qu’il reste méconnu du grand public. Le 14 octobre 1824, dans un immeuble du 6 rue Longue-des-Capucins en plein cœur de Noailles,

C’est ici au n°1 de la rue des Trois-Mages que le peintre François Maury a habité dans sa jeunesse. Il est né le 3 mars 1861 à Marseille et mort dans la même ville le 29 juin 1933. François Maury est recensé en 1876, à l’âge de 15 ans, ici au 1 rue des Trois-Mages

Le très bel immeuble du 2 rue Fongate était à la fin du 19ème siècle, le siège de la Compagnie Générale des Pétroles pour l’éclairage et l’industrie (CGP) dont une des usines se situait dans le quartier des crottes autour de l’actuelle impasse du Pétrole. L’ancien siège accueille depuis mars 2017 le Service Pénitentiaire d’Insertion

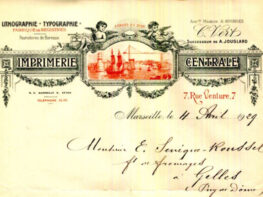

Ici au 7 rue Venture, immeuble tout en longueur on fait aujourd’hui la fête (ou la bagarre !) au rez-de-chaussée et au sous-sol du club le Seven depuis 2021, précédemment le Flamingo Pink and Live et un court temps, en parallèle, de 2015 à 2017 le yamzz club et ses concerts jazz et before…mais il

Selon des témoignages écrits sur le groupe Facebook Marseille Village, l’Oeuvre Nazareth Timon-David abrite dans son enceinte l’ancienne bastide des marronniers (ou aussi appelée Bastide Montolieu) dont le terrain allait jusqu’au Jarret. Une magnifique allée de marronniers partait de la bastide jusqu’à la rivière. Actuellement ce bâtiment appartient aux Pères de Timon-David. Jusqu’à très récemment

Construit entre 1899 et 1906 par l’entreprise du varois Lucien Gassier, il faisait jadis partie du système hydraulique de Longchamp et avait pour but d’améliorer la distribution de l’eau dans les nouveaux quartiers prolétaires du nord de la ville. L’architecture, superbe, avait été finement étudiée pour retranscrire la légèreté et la transparence de l’eau. Celui

Située à l’angle de la rue Tapis-vert et du Cours Belsunce, la discrète et rosée “Maison aux deux médaillons” daterait selon certaines sources de la fondation de l’artère en 1670, mais un doute subsiste. Les deux fenêtres du premier étage sont surmontées chacune d’un médaillon avec les portraits d’un homme et d’une femme, probablement les

La rue Venture fut ouverte en 1690 sur des terrains dont le propriétaire, André Venture, appartenait à une famille de notables marseillais. La famille Venture donna donc son nom à la rue. Elle s’appellera quelque temps “rue du Concert”, puis “rue du Vieux-Concert”, à cause de l’Académie de Musique, fondée sous la protection du maréchal

Au n° 5 de la rue Venture vécut François-Xavier Rouvière, avocat et maire de Marseille sous le Second Empire. C’est ici dans ce classique 3 fenêtres marseillais, sans faste extérieur, qu’il mourut durant son mandat. François Xavier Balthazar Rouvière est né à Marseille le 21 décembre 1798 et décédé dans la cité phocéenne le 27

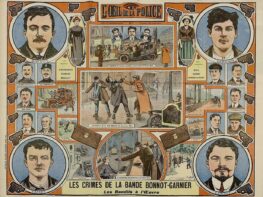

C’est au n°6 de la rue Pavillon que demeura 1921, Jean-Baptiste Pancrazi, membre de la bande à Bonnot, groupe anarchiste criminel français qui a opéré en France et en Belgique durant la Belle Époque, de 1911 à 1912. Ce gang a utilisé une technologie de pointe, dont les automobiles et les fusils à répétition, qui n’étaient

Balade insolite au programme depuis 2025 de l’association Marseille Autrement, cette carrière à plat de la Valbarelle date de 1890 et aurait fermé très rapidement début 1900 suite à un procès avec l’exploitant. Les recherches de Marianne Ruelle et son association nous révèlent qu’un habitant affirme qu’elle aurait servi à la construction des quais du