Le Stade helvétique fut un très surprenant et oublié club de football marseillais fondé en 1907 par la communauté suisse de la ville. Le club au maillot rayé jaune et noir, après une saison d’apprentissage, renverse les Olympiens et remporte les six titres de champion du Littoral mis en jeu entre 1909 et 1914, l’OM ne parvenant à remporter aucune victoire face à son nouveau rival ! Le club qui remportera 3 fois le Championnat de France, sera empêché de jouer pendant la guerre à cause de son équipe composée majoritairement de Suisses germanophones. Le Stade Helvétique disparaîtra du fait de cette mesure en 1916 tandis que plusieurs de ses joueurs partirent chez le vieux rival de l’Olympique de Marseille…Le club avait son siège dans les allées de Meilhan sur l’actuelle Canebière. Retour sur une incroyable épopée de 9 ans à laquelle le racisme et la 1ère guerre mondiale aura mis fin.

Le club, fondé par la communauté suisse de Marseille, démarre directement à sa fondation en 1re série du championnat du Littoral, le championnat de la région marseillaise, alors remporté depuis 1900 par le grand club local, l’Olympique de Marseille. Le Stade helvétique, après une saison d’apprentissage, renverse les Olympiens et remporte les six titres de champion du Littoral mis en jeu entre 1909 et 1914, l’Olympique de Marseille ne parvenant à remporter aucune victoire face à son nouveau rival. Ces titres de champion régional qualifient le club pour le championnat de France de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), où les Suisses vont également obtenir de très bons résultats. Le Stade helvétique remporte en effet trois fois le titre de champion de France, en 1909, 1911 et 1913. Ces victoires sont cependant accueillies assez négativement par la presse dans des commentaires parfois teintés de racisme, dans la mesure où le titre de champion de France revient à une équipe composée majoritairement de Suisses germanophones, en pleine vague antigermanique à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Le club, fondé par la communauté suisse de Marseille, démarre directement à sa fondation en 1re série du championnat du Littoral, le championnat de la région marseillaise, alors remporté depuis 1900 par le grand club local, l’Olympique de Marseille. Le Stade helvétique, après une saison d’apprentissage, renverse les Olympiens et remporte les six titres de champion du Littoral mis en jeu entre 1909 et 1914, l’Olympique de Marseille ne parvenant à remporter aucune victoire face à son nouveau rival. Ces titres de champion régional qualifient le club pour le championnat de France de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), où les Suisses vont également obtenir de très bons résultats. Le Stade helvétique remporte en effet trois fois le titre de champion de France, en 1909, 1911 et 1913. Ces victoires sont cependant accueillies assez négativement par la presse dans des commentaires parfois teintés de racisme, dans la mesure où le titre de champion de France revient à une équipe composée majoritairement de Suisses germanophones, en pleine vague antigermanique à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Le déclenchement de la guerre met fin à la domination du Stade helvétique. L’USFSA cesse d’organiser le championnat de France, tandis que le Comité du Littoral décide d’empêcher le club de participer aux compétitions qu’elle organise pendant la guerre, à cause de la présence de trop nombreux étrangers dans ses rangs. Écarté des compétitions, le Stade helvétique disparait en 1916, tandis que plusieurs de ses joueurs partent chez le vieux rival de l’Olympique de Marseille.

Genèse du club (1905-1907)

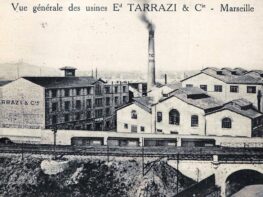

La vie associative de la communauté suisse de Marseille est à l’origine régie par la Société de Bienfaisance, créée en 1841 par un groupe de notables suisses. Faute d’archives, l’histoire de cette société est méconnue. Elle est dissoute après la guerre franco-allemande de 1870 et fait place à une nouvelle société, le Cercle helvétique, au sein duquel une section consacrée à la solidarité reprend le nom de Société de Bienfaisance. Le Cercle helvétique est un club de notables regroupant entre 130 et 160 adhérents, dont le siège se situe dans les quartiers bourgeois de Marseille. Les membres s’y réunissent pour lire les journaux, jouer au billard ou encore organiser des fêtes.

La vie associative de la communauté suisse de Marseille est à l’origine régie par la Société de Bienfaisance, créée en 1841 par un groupe de notables suisses. Faute d’archives, l’histoire de cette société est méconnue. Elle est dissoute après la guerre franco-allemande de 1870 et fait place à une nouvelle société, le Cercle helvétique, au sein duquel une section consacrée à la solidarité reprend le nom de Société de Bienfaisance. Le Cercle helvétique est un club de notables regroupant entre 130 et 160 adhérents, dont le siège se situe dans les quartiers bourgeois de Marseille. Les membres s’y réunissent pour lire les journaux, jouer au billard ou encore organiser des fêtes.

En 1907, un groupe du Cercle helvétique, appelé Les Jeunes, décide de quitter la société et de fonder leur propre club sportif. Ils créent ainsi le Stade helvétique pour, d’après les premiers statuts du club, « pratiquer la gymnastique, le football, la natation et la course à pied ». Le Stade helvétique est officiellement déclaré en préfecture le 6 novembre 1907, son siège étant situé au 48 bis allées de Meilhan à Marseille.

Les origines de l’équipe de football du Stade helvétique seraient néanmoins plus anciennes, mais les différentes sources disponibles sont contradictoires. Certaines sources font remonter la provenance du Stade helvétique à la Société de Gymnastique des Suisses de Marseille, un club de gymnastique fondé en 1856, qui aurait ouvert une section de football en 1904 et aurait dès lors joué sous le nom de La Suisse. Cette affiliation est cependant sans fondement, la Société de Gymnastique des Suisses de Marseille s’étant en fait rapidement transformée faute d’espace suffisant en un simple cercle de rencontre pour la communauté suisse avant de péricliter.

Les origines de l’équipe de football du Stade helvétique seraient néanmoins plus anciennes, mais les différentes sources disponibles sont contradictoires. Certaines sources font remonter la provenance du Stade helvétique à la Société de Gymnastique des Suisses de Marseille, un club de gymnastique fondé en 1856, qui aurait ouvert une section de football en 1904 et aurait dès lors joué sous le nom de La Suisse. Cette affiliation est cependant sans fondement, la Société de Gymnastique des Suisses de Marseille s’étant en fait rapidement transformée faute d’espace suffisant en un simple cercle de rencontre pour la communauté suisse avant de péricliter.

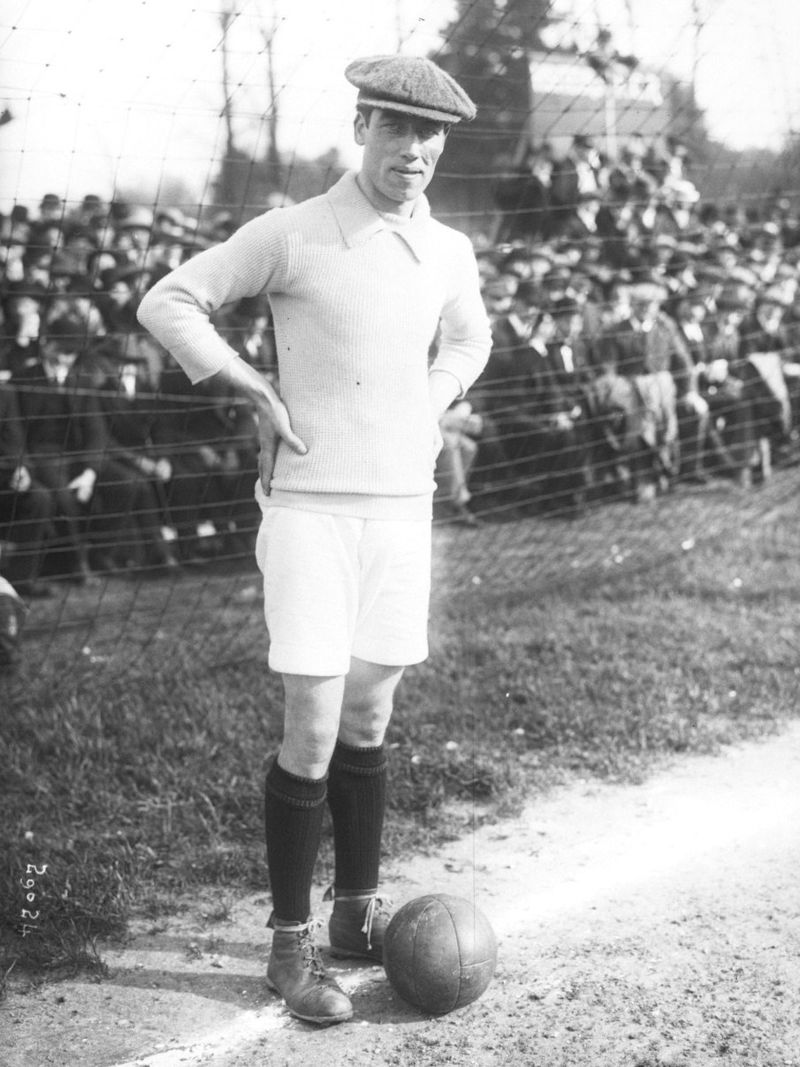

Le gardien de but MacQueen en 1913

D’autres sources indiquent qu’un club de football se serait plutôt formé au début du XXe siècle sous le nom de Société suisse ou Société de gymnastique suisse, club distinct de la première Société de Gymnastique des Suisses de Marseille. Ce club est engagé pour la saison 1905-1906 en 2e série du championnat du Littoral de l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques, le deuxième niveau du championnat local de la région marseillaise, et y gagne sa promotion en 1re série. Dans son encyclopédie sur l’Olympique de Marseille, Gilles Castagno confirme le nom de Société suisse d’après les comptes rendus de matchs de la presse d’époque et précise que le club dispute son premier match le 8 octobre 1905 en match amical contre l’Olympique de Marseille. La Société suisse fait partie des quatre clubs qui disputent la 1re série du championnat du Littoral 1906-1907, où elle est notamment battue deux fois par le futur champion, l’Olympique de Marseille.

Le Stade helvétique résulterait donc finalement davantage de la reconfiguration en 1907 de la Société suisse avec l’appui de membres du Cercle helvétique. Ainsi, pour la saison 1907-1908, le Stade helvétique démarre directement en 1re série du championnat du Littoral sur la place laissée vacante par la Société suisse.

Une période faste stoppée par la guerre (1907-1914)

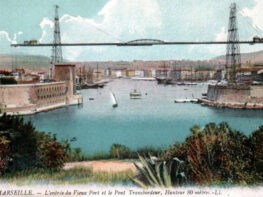

Pour la saison 1907-1908, le Stade helvétique affronte le Stade marseillais et surtout l’Olympique de Marseille, le grand club marseillais, vainqueur sans réelle rivalité de tous les titres de champion du Littoral depuis 1900. Le premier match de la rivalité naissante entre les deux clubs a lieu le 24 novembre 1907 et tourne de peu à l’avantage de l’Olympique, vainqueur deux buts à un d’un « match équilibré ». Le match retour tourne par contre à l’avantage du Stade helvétique, qui l’emporte par trois buts à deux devant environ 2 000 spectateurs, qui envahissent le terrain à la fin du match pour féliciter les vainqueurs. La performance est de taille, ne s’agissant que de la deuxième défaite des Olympiens en championnat du Littoral. Les deux clubs ayant battu le Stade marseillais, une belle doit être jouée. L’OM remporte le match et son neuvième titre de champion du Littoral.

Ce sera la dernière défaite du Stade helvétique en championnat du Littoral. Le club va surclasser l’Olympique de Marseille et ses autres adversaires jusqu’à la Première Guerre mondiale, remportant tous les titres de champion de 1909 à 1914, avec le bilan spectaculaire de trente-cinq victoires, quatre nuls et aucune défaite. Le match décisif pour le titre de champion 1908-1909 entre le SH et l’OM se joue le 27 décembre 1908. Grâce à des buts de Burkhardt, Glür (doublé) et Widdington, le Stade helvétique l’emporte par quatre buts à un, puis valide son premier titre lors de la dernière journée en battant sans difficulté le Stade Étoile bleue par seize buts à zéro.

Entre les saisons 1909-1910 et 1911-1912, le Stade helvétique est inarrêtable. Il remporte les trois titres de champion du Littoral avec dix-neuf victoires en autant de matchs. Seul l’Olympique de Marseille fait illusion en n’obtenant que de courtes défaites. Les rencontres souvent serrées entre les deux rivaux marseillais attirent régulièrement plus de mille spectateurs, qui manifestent bruyamment leur soutien à l’un ou l’autre club. Avant la rencontre du 13 novembre 1910 remportée trois buts à deux par le Stade helvétique, le journaliste du Radical de Marseille indique que « cette rencontre est de celles qui excitent le chauvinisme au plus haut point ». Lors du match retour gagné deux buts à zéro par le Stade, le même quotidien indique que fût présent « le public habituel houleux, gueulard, chambardeur qui excitait ou interpellait les joueurs […] pour le seul plaisir de crier. ».

Entre les saisons 1909-1910 et 1911-1912, le Stade helvétique est inarrêtable. Il remporte les trois titres de champion du Littoral avec dix-neuf victoires en autant de matchs. Seul l’Olympique de Marseille fait illusion en n’obtenant que de courtes défaites. Les rencontres souvent serrées entre les deux rivaux marseillais attirent régulièrement plus de mille spectateurs, qui manifestent bruyamment leur soutien à l’un ou l’autre club. Avant la rencontre du 13 novembre 1910 remportée trois buts à deux par le Stade helvétique, le journaliste du Radical de Marseille indique que « cette rencontre est de celles qui excitent le chauvinisme au plus haut point ». Lors du match retour gagné deux buts à zéro par le Stade, le même quotidien indique que fût présent « le public habituel houleux, gueulard, chambardeur qui excitait ou interpellait les joueurs […] pour le seul plaisir de crier. ».

Il faut attendre la saison 1912-1913 pour voir le Stade helvétique se faire accrocher par l’Olympique de Marseille. Les deux clubs font deux fois match nul un but partout malgré une nette domination des Suisses, une première fois le 8 décembre 1912 devant un public allant « jusqu’aux pires vociférations, en passant par les hurlements et les sifflets »[c 13], puis une deuxième fois le 9 février 1913 devant « une assistance houleuse et chauvine à l’excès ». Le Stade helvétique remporte néanmoins le titre, les Olympiens ayant été accroché en début de saison par le Stade Étoile bleue. La dernière journée du championnat du Littoral 1913-1914 oppose les deux habituels clubs, le vainqueur devant être déclaré champion. L’Olympique de Marseille mène deux buts à un à dix minutes de la fin du match et est proche d’enfin s’imposer face à son rival ; mais Widdington égalise pour le Stade helvétique puis sur l’engagement, les Suisses récupèrent le ballon et marquent le but de la victoire par René Scheibenstock. Le Stade helvétique remporte là son sixième et dernier titre de champion du Littoral.

En tant que champion du Littoral de 1909 à 1914, le Stade helvétique se qualifie à chaque pour le championnat de France de l’USFSA, et va y obtenir de très bons résultats.

Dès sa première participation au championnat de France en 1909, le Stade helvétique atteint la finale contre le Cercle athlétique de Paris. Alors que seuls des clubs de Paris, du Nord et de la Normandie ont jusqu’à présent atteint la finale, cette place de finaliste prouve le développement du football dans le sud de la France. Menés deux buts à un à la mi-temps, les Marseillais renversent la situation en deuxième mi-temps grâce à un doublé de Widdington et remportent leur premier titre de champion de France. Selon L’Auto, le meilleur joueur côté marseillais fut le demi-droit Henri Hattenschwyler, auteur d’un bon marquage sur l’ailier gauche capiste, Mariette, jugé meilleur joueur du match.

Dès sa première participation au championnat de France en 1909, le Stade helvétique atteint la finale contre le Cercle athlétique de Paris. Alors que seuls des clubs de Paris, du Nord et de la Normandie ont jusqu’à présent atteint la finale, cette place de finaliste prouve le développement du football dans le sud de la France. Menés deux buts à un à la mi-temps, les Marseillais renversent la situation en deuxième mi-temps grâce à un doublé de Widdington et remportent leur premier titre de champion de France. Selon L’Auto, le meilleur joueur côté marseillais fut le demi-droit Henri Hattenschwyler, auteur d’un bon marquage sur l’ailier gauche capiste, Mariette, jugé meilleur joueur du match.

La presse regrette cependant unanimement qu’une équipe composée de dix Suisses et un Britannique soit déclarée championne de France. La victoire d’un club composé d’étrangers est même accueilli dans des commentaires parfois teintés de racisme, en pleine germanophobie ambiante. Si L’Auto et Le Petit Parisien se contentent d’une « situation anormale » et d’un « résultat bizarre qui donne le titre de champion à un club étranger », La Vie au grand air est plus virulente, parlant d’une « aimable plaisanterie » sur le fait que « les onze champions de France sont Suisses, Suisses allemands même ». Seul Le Matin tempère ses propos, concédant qu’il puisse paraître « choquant que des joueurs étrangers puissent se glorifier d’un titre qui devrait être réservé aux jeunes gens nés en France », mais arguant du fait que la présence d’étrangers de meilleur niveau que les joueurs français soit en réalité bénéfique pour le développement de ce sport en France.

Le Stade helvétique se qualifie de nouveau pour la finale lors du championnat de France 1910. Le club a toutefois perdu quelques joueurs de valeur, comme son gardien Andreas Scheibenstock, parti au Cercle athlétique de Paris, son ailier gauche Glür et surtout son demi centre Kramer. Le club tient tête à l’Union sportive tourquennoise avec un score de deux buts partout à la mi-temps, mais, « démoralisé par le mauvais jeu » de leur gardien, Sandmann, commettant « faute sur faute » et auteur d’après L’Auto d’une prestation « risible », les Marseillais laissent filer le match et s’inclinent finalement lourdement par sept buts à deux.

Le club continue de dominer le football français en parvenant en 1911 en finale du championnat de France pour la troisième fois consécutive. La rencontre face au Racing Club de France, champion de France en 1907, se tient pour l’occasion à Marseille sur le terrain du Stade helvétique, pour ce qui est la seule finale du championnat de France qui sera jouée dans le sud de la France. Les Marseillais, supérieurs aux Parisiens, remportent leur deuxième titre de champion de France grâce à une victoire trois buts à deux. Le Racing dépose une réclamation classée sans suite, car les barres transversales n’étaient pas fixées de manière réglementaire, celles-ci n’étant pas posées au-dessus des poteaux mais attachées devant.

Après avoir été éliminé en huitième de finale du championnat de France 1912 par le Stade raphaëlois, le futur champion, notamment à cause de l’absence des deux frères Hattenschwyler[16], le Stade helvétique atteint pour la quatrième fois la finale du championnat de France lors de l’édition 1913. Opposé au Football Club rouennais, privé de son maitre à jouer Robert Diochon, blessé, sur le terrain des Normands devant environ six mille spectateurs, les Suisses l’emportent par un but à zéro, l’unique but du match étant marqué en prolongation par Louis Mouren, l’un des deux seuls Français de l’équipe. La presse continue de se plaindre de la présence massive d’étrangers dans les équipes. Celle du FC rouennais étant elle-même composée à majorité d’Anglais, La Vie au grand air titre même « Des étrangers battent des étrangers ».

Ce troisième titre de champion de France de l’USFSA ouvre au club les portes du Trophée de France 1913, compétition organisée par le Comité français interfédéral (CFI) entre les champions des différentes fédérations. Le club doit affronter en demi-finale à Paris les Bordelais de la Vie au Grand Air du Médoc, champion de la Fédération cycliste et athlétique de France, mais les Suisses refusent de se déplacer dans la capitale[21]. Le CFI déplace la rencontre à Sète, mais les Bordelais protestent, arguant que cela leur représenterait un déplacement de près de 500 km contre moins de 200 km pour les Marseillais[22]. Le Stade helvétique propose de jouer à Nîmes, mais la Vie au Grand Air du Médoc refuse d’aller plus loin que Toulouse. Le CFI finit par trancher et réorganise le match à Paris, provoquant le forfait du Stade helvétique[23],[note 2].

Pour sa dernière participation au championnat de France, en 1914, le Stade helvétique est éliminé dès les huitièmes de finale par le Football Club de Lyon. Menés deux buts à un sous une pluie torrentielle, quatre joueurs marseillais décident de quitter le terrain. Les Suisses parviennent à égaliser à sept contre onze, mais abandonnent définitivement la partie après avoir encaissé un troisième but en prolongation, conduite jugée « indigne de joueurs au passé si lourdement chargé de victoires sensationnelles »[24].

Fin du club (1914-1916)

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale met fin au championnat du Littoral et au championnat de France de l’USFSA. À la place, le Comité du Littoral organise deux compétitions, un Tournoi marseillais et une Coupe du Littoral. Le Stade helvétique s’inscrit trop tard pour pouvoir participer au Tournoi marseillais, qui fait office de championnat. La Coupe est quant à elle réservée aux jeunes non encore mobilisés des classes 17 et suivantes (nés en 1897 et après) n’ayant pas joué plus d’un match lors du Tournoi marseillais. Dans sa poule de cinq équipes, le Stade helvétique remporte ses trois premiers matchs mais le club, qui peine à trouver des joueurs, sera donné perdant à chaque fois pour avoir fait jouer des joueurs non qualifiés. Le club joue son dernier match officiel lors de la dernière journée le 11 avril 1915 face à son vieux rival, l’Olympique de Marseille. Les Suisses obtiennent le nul zéro à zéro, mais sont une nouvelle fois disqualifiés.

Pour la saison 1915-1916, le Comité du Littoral décide que chaque équipe ne pourra pas compter plus de quatre étrangers. Cette décision a pour but de ne pas défavoriser les clubs contraint par la guerre de faire jouer des jeunes français de moins de 20 ans, en les dispensant de jouer face à des étrangers non mobilisés, plus âgés et donc plus athlétiques. Cette décision marque la fin du Stade helvétique, toujours composé à majorité de Suisses, qui n’est par conséquent pas autorisé à s’inscrire en championnat[c 20]. Les joueurs quittent progressivement le club, à l’image de trois des frères Scheibenstock, René, Charley et Henri, qui passent à l’Olympique de Marseille et débutent avec les Olympiens respectivement en décembre 1915, mars 1916 et décembre 1916, marquant définitivement la fin du Stade helvétique.

À noter qu’un nouveau club appelé Stade helvétique, sans lien avéré avec le précédant et évoluant avec un maillot rouge portant une croix blanche comme le drapeau suisse, a été fondé à Marseille en 1927, avec comme numéro d’affiliation à la Fédération française de football le 5471. Ce club s’est surtout fait remarquer en novembre 1927 pour avoir envisagé la construction d’un stade de 25 000 à 30 000 places sur le site du vélodrome du boulevard Michelet, racheté par le club et futur emplacement du stade Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Pour le financement, le Stade helvétique organisa une grande tombola, mais le projet n’aboutira pas à cause du vol d’une grande partie des recettes. Le club est suspendu en janvier 1936 pour non-paiement de cotisation[26], puis radié pour la même raison en décembre 1936.