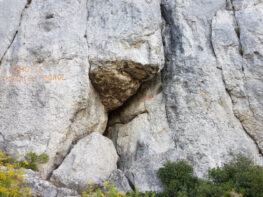

Sous les 318 mètres du Mont Sainte Croix et à proximité des gravures de noms de familles inscrites dans la roche depuis le 18ème siècle, se trouve la grotte « de l’artiste »…une dénomination non officielle, mais une petite cavité surprenante décorée d’étagères et d’ornementations réalisées en terre…difficile d’en savoir plus sur l’identité du créatif

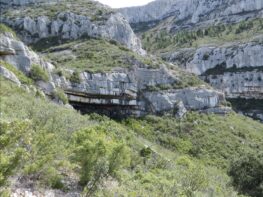

Perchée à quelques kilomètres à peine du sommet du pic du Taoumé, la grotte du Grosibou traverse la colline de part en part. Au début du XXe siècle, cette grotte discrète était un secret jalousement gardé par les habitants de La Treille et d’Allauch : elle permettait aux braconniers de semer facilement les garde-chasses lancés

Pendant la période révolutionnaire de 1789 quand, dans les rues de la vieille ville de la Ciotat retentissait La Carmagnole et que le peuple traquait le moindre partisan supposé de l’ancien régime : ecclésiastes, aristocrates et bourgeois…une famille apeurée de riches ciotadens, s’en alla se cacher dans cette grotte fort bien dissimulée par la nature

La Grotte de l’Ours est située sur les hauteurs de Callelongue à une trentaine de mètres au Nord-Ouest de La grotte Saint-Michel d’Eau Douce. Un crane d’Ursus spelaeus découvert en 1938 à contribué à l’appeler La Grotte de L’Ours. Ce mammifère plus communément appelé l’Ours des cavernes, est une espèce éteinte d’ours de grande taille qui a

Accessible notamment depuis Callelongue et l’escalier des Géants via le sentier jaune, la grotte Saint-Michel d’Eau Douce est constituée d’une vaste galerie qui a été scindée en plusieurs salles par des éboulements ou de vastes coulées de concrétions calcaires. Un passage sous les blocs permet d’accéder à des salles basses à 12 mètres de profondeur.

Vers 500 mètres d’altitude sur le Massif du Garlaban, un sentier balisé en bleu part sur la gauche pour descendre le long d’une barre rocheuse en direction de la Baume du Plantier, la “grotte de Manon“. Peu avant le plateau qui est au dessus de cette Baume, on part à flanc sur la droite en

Au nord de la célèbre Grotte de Manon, à proximité du circuit Marcel Pagnol se trouve une autre baume dotée d’une source, située au bout du vallon de Passe-temps à 420 mètres d’altitude sur le territoire d’Allauch. L’eau sort de la roche au fond de la grotte, mais son accès serait bloqué par des ronces.

La Baume du Plantier est un abri sous roche caractéristique des massifs calcaires comme celui du Garlaban. Cette grotte surnommée de “Manon” a été utilisée par Marcel Pagnol en 1952 pour tourner certaines scènes du film “Manon des Sources“. C’est à cet endroit que du haut des rochers qui surplombent la grotte, qu’Ugolin déclare son

Au cœur du Massif de l’Etoile, côté Simiane-Collongue, le long du sentier bleu se trouve une micro grotte ayant servi, comme une plaque en marbre l’indique, de relais de 1943 à 1944 aux compagnons de la liberté. Installés dans des régions peu peuplées et difficilement accessibles, comme les massifs montagneux et les forêts, de plus

“Loubières”, écrit avec ou sans “s”, le nom de ces mystérieuses grottes vieilles de plus d’un milliard d’années, découverte en 1829 par J.Simonet, un spéléologue amateur, viendrait de la découverte d’os de loups dans ses entrailles. A la fois écrin pour des trésors historiques, dernière demeure d’un squelette préhistorique “Homo-sapiens”, scène de crime, site de

A ne pas confondre avec celle se trouvant à Châteauneuf les Martigues ou encore au nord-ouest du Cap Morgiou à quelques centaines de mètres de la grotte de la Triperie, cette grotte du figuier ci est à découvrir sur les hauteurs du chemin de la Nerthe. On l’aperçoit depuis la route. Il faut ensuite crapahuter

Une légende cassidienne racontait que, sous Louis XIII, de faux-monnayeurs avaient caché ici dans cette grotte un véritable trésor…Au fil des années, la fréquentation de cette petite cavité du cap Canaille s’était organisée et les spéléologues de la ville y avaient pris leurs habitudes, via la Maison des falaises et le Spéléo-club La Ciotat. Mais

Près des frontières de l’Ouest de Marseille à gauche de la Carrière du Vallon, au Rove, se trouvent sur un petit territoire perdu dans la garrigue la Baume des Pigeons et à proximité la Grotte du Blaireau et la Grotte des Chauves-souris. En Afrique, en safari le Big 5 est de voir éléphant, rhinocéros, lion,

Il y a 8000 ans, les hommes étaient déjà présents dans la région. Leurs habitats constitués de grottes abritées et difficiles d’accès, l’abondance de la nourriture, les ont fait se sédentariser sur la chaine de la Nerthe où plusieurs sites ont été découverts. La grotte du cap Ragnon date du Néolithique, 5700 ans avant JC,

Aux Trois Lucs, sous un jardin public, se trouvent les Grottes préhistoriques de Monnard et à 60 mètres de profondeur un lac souterrain aujourd’hui à sec. Un dédale de galeries où l’on retrouva même les vestiges d’un éléphant…un site exceptionnel découvert en 1848 lors des travaux de percement du Canal de Marseille et la construction

Voisin de la grotte Cosquer, le site de la Triperie, lui-aussi étudié par É. Bonifay et J. Cortin (1995), offre une grotte sous-marine présentant un énorme plancher stalagmitique, épais de plusieurs mètres. Ce dernier a été excavé par une phase d’érosion, ce qui a créé une “grotte dans la grotte“. L’entrée est située à 17 mètres de

A l’ouest de Riou, près de la Pointe de Fontagne. La zone des écailles tectoniques de Fontagne (Urgonien, Valanginien et dolomies du Jurassique supérieur), montre quelques ouvertures de conduites fossiles entièrement colmatées par des brèches, des limons rouges et des argiles indurées. Dans ce complexe, un remplissage d’argile et de limons rouges varvés ont été

Encore nommée “grotte des Chèvres”, la découverte ici d’un grand squelette par les pécheurs avait fait penser à la sépulture d’un anglais ! Le gisement préhistorique a été totalement détruit par l’impact d’énormes tempêtes et par les bergers et les pécheurs. La cavité, sise sur une zone fracturée, montre une brèche, des limons rubéfiés et

La Grotte des Trémies est située à la Pointe Cacaou, à la limite des communes de Marseille et de Cassis, sous d’anciennes carrières dans le calcaire urgonien. La grotte des Trémies est une large cavité ouverte dans un grand abri sous-roche, immergé de -16 à -25 mètres. Elle présente une intéressante stratigraphie dégagée par les

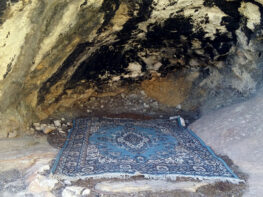

Sur les hauteurs du sentier vert N°5 dominant la Calanque de Cortiou se trouvent deux cavités rocheuses suffisamment grandes pour en faire un bel abris en cas d’orage ou de canicule. L’une d’elle a la particularité d’être recouverte au sol d’un grand tapis oriental ! Sera t’il encore présent lors de votre visite ? Une

Peut-être l’une des plus belles grottes des calanques relativement facile d’accès, la grotte semi-immergée du Capelan tire son nom d’une espèce de poisson marin. Elle est située au bout du sentier de couleur noire au niveau du Bec de Sormiou à 25 minutes à pied de la Calanque de Sormiou. Cette cavité possède trois entrées

La grotte de l’ermite, située à 323 mètres d’altitude a abrité au moyen-âge un ermitage et une petite chapelle troglodytique qui portait le nom de Saint-Michel d’eau douce, portant la confusion avec une autre grotte ainsi nommée, située à une centaine de mètres. La cavité sert aujourd’hui de lieu de visite pour les randonneurs Cette grotte

Dans la Calanque du Mauvais Pas se trouve une petite galerie cutanée dans la falaise composée de calcaires valanginiens. Le Valanginien est le deuxième étage stratigraphique du Crétacé inférieur. Il s’étend de ≃ -139,8 à ≃ -132,9 million d’années. Il succède au Berriasien et précède le Hauterivien. Le Valanginien constitue le pic de présence des

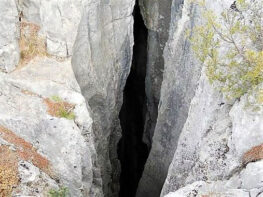

L’Aven des Marseillais, ou gouffre des Quatre Trous, profond de 173 mètres en est l’une des plus grandes “failles” du massif des Calanques, située dans un des coins les plus sauvages et reculés du domaine. Au-dessus de la faille verticale du gouffre se trouvent plusieurs trous observables en montant sur le talus au-dessus de l’aven.

Le 1er octobre 1948, Jean-Marie Pérès est nommé Directeur de la Station marine d’Endoume à Marseille. Pendant une dizaine d’années encore il allait poursuivre ses travaux sur la systématique, la biologie et l’écologie des Ascidies à la faveur de campagnes océanographiques auxquelles il allait participer. C’est sur la face nord de l’île Plane ou appelée

La Grotte Cosquer est une grotte ornée paléolithique située dans la calanque de la Triperie, à Marseille, près du Cap Morgiou. Il s’agissait peut-être d’un sanctuaire fréquenté, d’après les datations des peintures, entre -27 000 et -19 000 avant le présent. Sa réplique à 90% est à découvrir depuis le 4 juin 2022 au sein

Cette grotte semble avoir été occupée depuis très longtemps, une occupation confirmée par de récentes découvertes (céramique, trous de calage de poteau, restes humains…). La légende locale raconte qu’un bandit nommé Rolland se serait servi de ce lieu comme repère, au Moyen Âge, avec une bande de truands tout aussi cruels que lui. Après ses

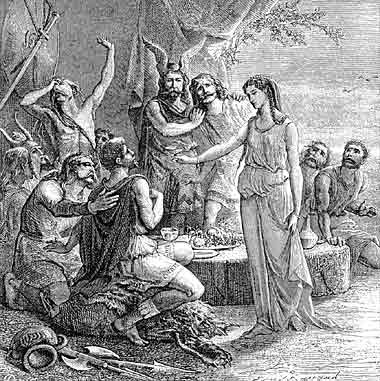

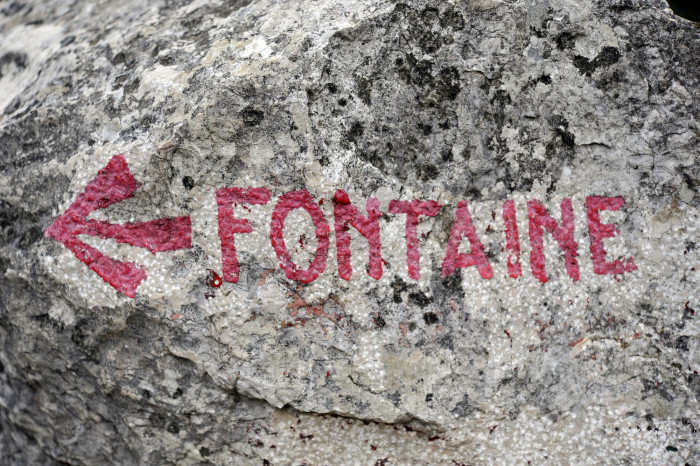

Si la légende de Fontaine d’ivoire est donc née, comme la ville, il y a 2 600 ans, son nom actuel est bien plus récent. Le véritable nom du lieu est la Fontaine de Voire, nom d’un ancien propriétaire qui avait là une habitation dont les ruines existent encore. La légende de Gyptis et Protis est le mythe fondateur qui raconte la fondation légendaire de Marseille vers 600 av. J.-C. par des colons grecs venus de la cité de Phocée en Ionie. Le mythe existe au moins dès le ve siècle av. J.-C. puisqu’Antiochos de Syracuse le mentionne. Mais nous ne disposons désormais que de deux sources principales : l’histoire décrite par Aristote dans « La Constitution des Massaliotes », la plus ancienne, et celle de Trogue Pompée dans son Histoires philippiques, aujourd’hui perdue mais résumée par le romain Justin.

Si la légende de Fontaine d’ivoire est donc née, comme la ville, il y a 2 600 ans, son nom actuel est bien plus récent. Le véritable nom du lieu est la Fontaine de Voire, nom d’un ancien propriétaire qui avait là une habitation dont les ruines existent encore. La légende de Gyptis et Protis est le mythe fondateur qui raconte la fondation légendaire de Marseille vers 600 av. J.-C. par des colons grecs venus de la cité de Phocée en Ionie. Le mythe existe au moins dès le ve siècle av. J.-C. puisqu’Antiochos de Syracuse le mentionne. Mais nous ne disposons désormais que de deux sources principales : l’histoire décrite par Aristote dans « La Constitution des Massaliotes », la plus ancienne, et celle de Trogue Pompée dans son Histoires philippiques, aujourd’hui perdue mais résumée par le romain Justin.

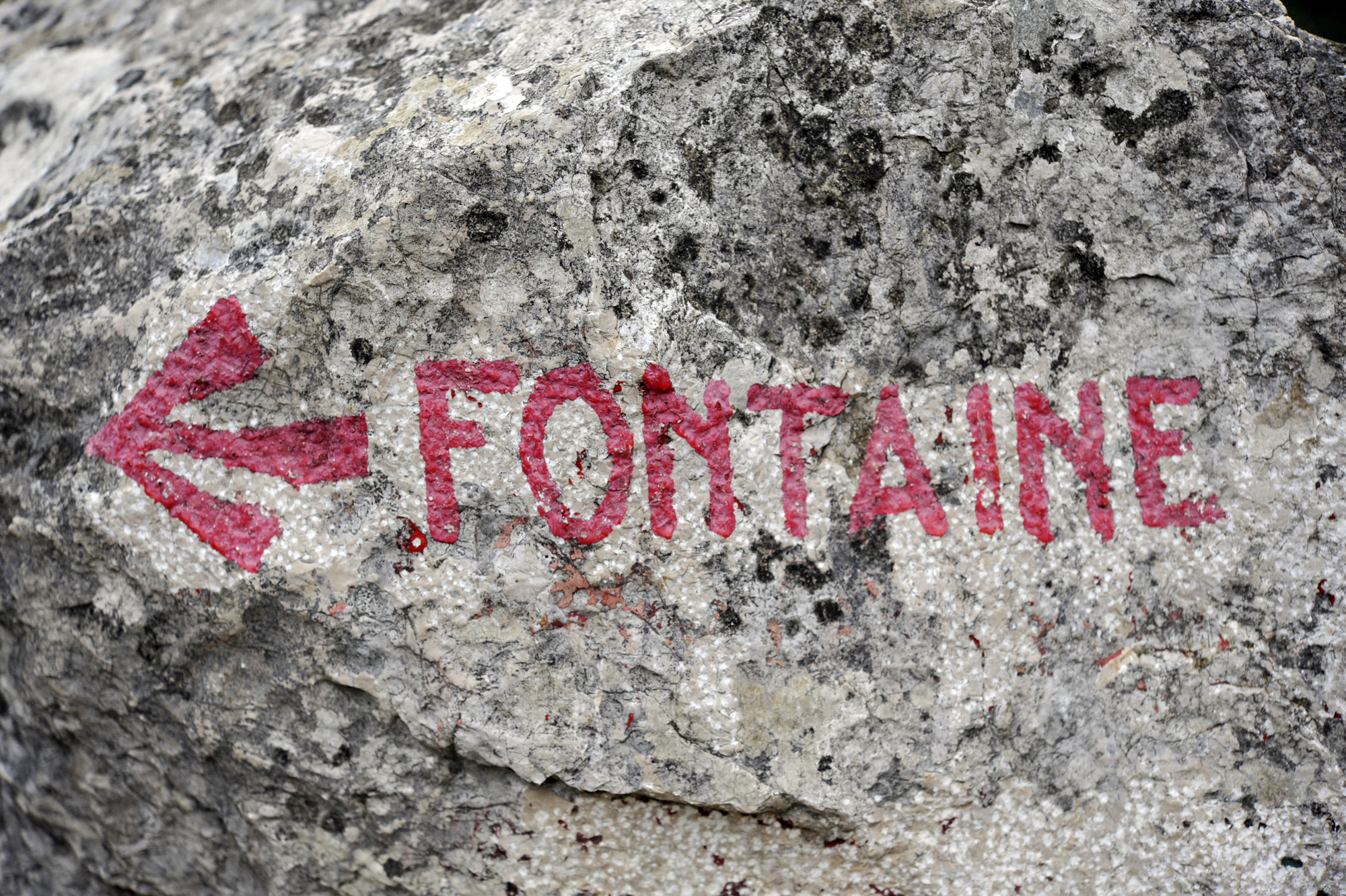

Selon le Parc National des Calanques de Marseille, le chemin qui mène à la fontaine de Voire réserve plusieurs surprises au visiteur. Dans le vallon de la Jarre se situe d’abord une curiosité naturelle : des dunes de sable en plein milieu des collines… Ce sable a probablement été transporté par le vent depuis les nombreuses plages de Marseille, avant qu’elles ne soient urbanisées. Il est très fragile et recèle des espèces végétales rares : il ne doit pas être piétiné. On peut aussi voir une très belle forêt de pins d’Alep centenaires, de chênes kermès, de bruyères arborescentes et multiflores, de lentisques, de cistes cotonneux et de Montpellier, de cade, de baouque, de lys des sables ou encore de salsepareille.

Selon le Parc National des Calanques de Marseille, le chemin qui mène à la fontaine de Voire réserve plusieurs surprises au visiteur. Dans le vallon de la Jarre se situe d’abord une curiosité naturelle : des dunes de sable en plein milieu des collines… Ce sable a probablement été transporté par le vent depuis les nombreuses plages de Marseille, avant qu’elles ne soient urbanisées. Il est très fragile et recèle des espèces végétales rares : il ne doit pas être piétiné. On peut aussi voir une très belle forêt de pins d’Alep centenaires, de chênes kermès, de bruyères arborescentes et multiflores, de lentisques, de cistes cotonneux et de Montpellier, de cade, de baouque, de lys des sables ou encore de salsepareille.