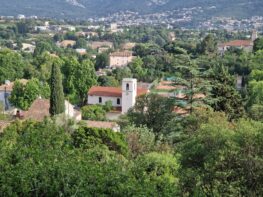

Le Roy d’Espagne est le quartier le plus boisé de Marseille, à l’origine, le parc comptait 160 hectares de terres, collines et forêts et appartenait à un riche négociant, Dominique Bastide dont subsiste encore la Pyramide, ex tombeau de son fils. En exil à Marseille, le Roi d’Espagne, Charles IV, le rachète en 1811. Son passage aura été bref mais la propriété en gardera le nom. De rachat en rachat, la Sic Méditerranée l’acquiert en 1958 pour y faire un ensemble résidentiel beaucoup plus dense que celui qui existe aujourd’hui de 1959 à 1974…un programme architectural labellisé patrimoine du XXe siècle.

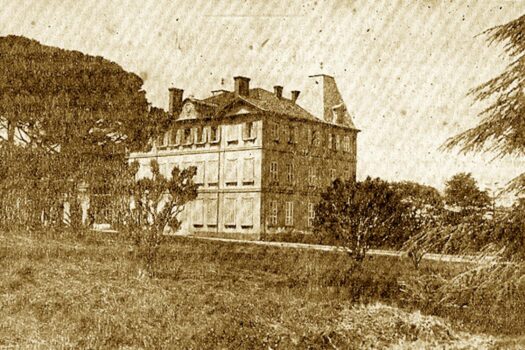

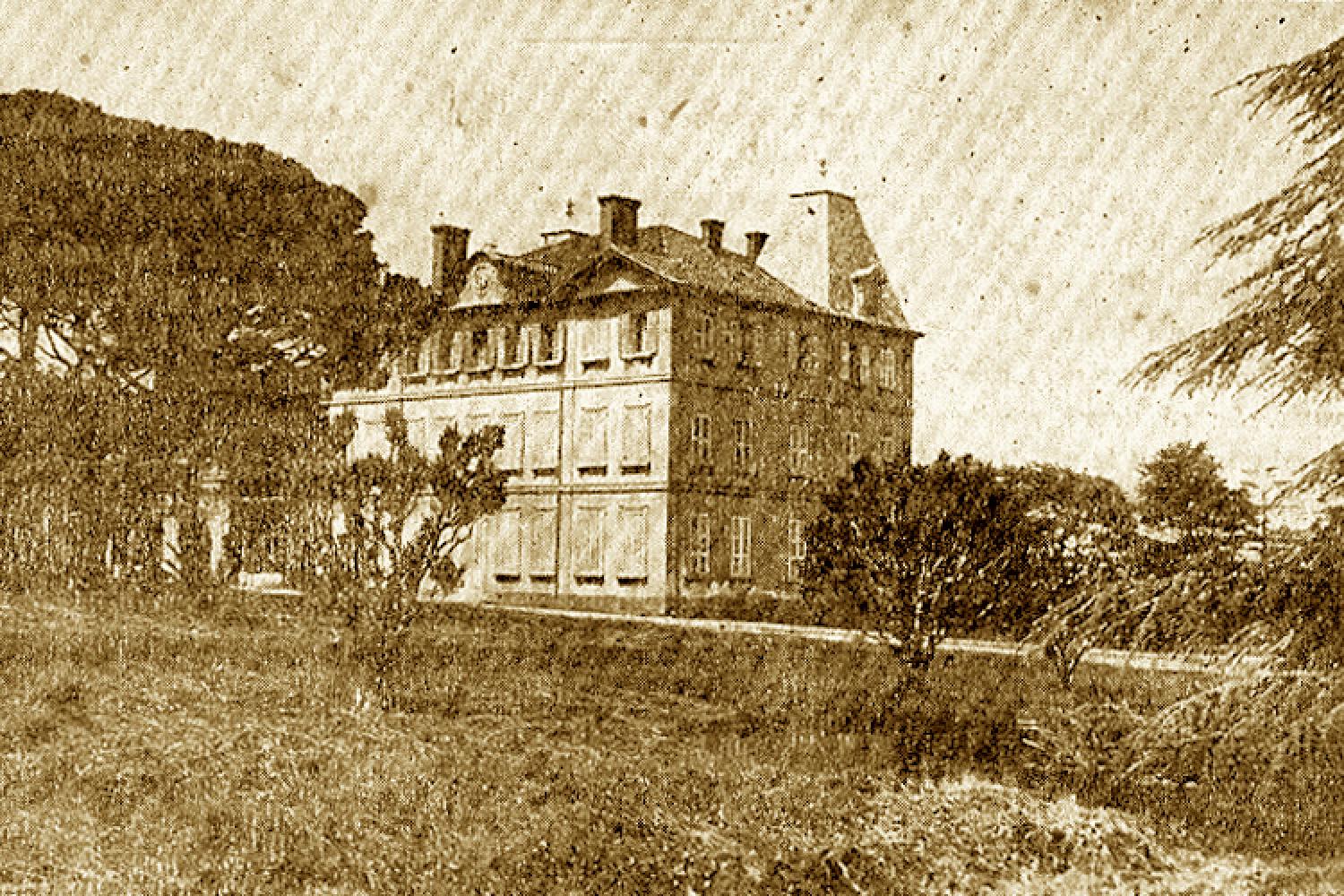

La pyramide reste donc le seul et dernier vestige de la propriété initiale, constituée d’un château et d’un parc, restée célèbre pour avoir accueilli à la demande de Napoléon, Charles IV, roi d’Espagne du 14 décembre 1788 au 19 mars 1808…Le monarque et sa cour furent en exil entre 1808 et 1812 dont 3 années à Marseille. Le superbe domaine de 170 hectares est alors racheté en 1811 par celui qui le louait déjà depuis le départ de la famille Bastide endeuillée. Le nouveau propriétaire est venu ici en exil forcé (mais luxueux), par l’empereur Napoléon qui a obtenu son abdication du trône au bénéfice de son frère Joseph Bonaparte. Le monarque espagnol passera ici trois années, élevant considérablement le standing du château et de la propriété…entre boudoirs, salle de billard, galerie des glaces à l’intérieur et bassins à cascades, temple à colonnades, orangerie ceinturée de statues de Jupiter ou encore du dieu Pan à l’extérieur.

La pyramide reste donc le seul et dernier vestige de la propriété initiale, constituée d’un château et d’un parc, restée célèbre pour avoir accueilli à la demande de Napoléon, Charles IV, roi d’Espagne du 14 décembre 1788 au 19 mars 1808…Le monarque et sa cour furent en exil entre 1808 et 1812 dont 3 années à Marseille. Le superbe domaine de 170 hectares est alors racheté en 1811 par celui qui le louait déjà depuis le départ de la famille Bastide endeuillée. Le nouveau propriétaire est venu ici en exil forcé (mais luxueux), par l’empereur Napoléon qui a obtenu son abdication du trône au bénéfice de son frère Joseph Bonaparte. Le monarque espagnol passera ici trois années, élevant considérablement le standing du château et de la propriété…entre boudoirs, salle de billard, galerie des glaces à l’intérieur et bassins à cascades, temple à colonnades, orangerie ceinturée de statues de Jupiter ou encore du dieu Pan à l’extérieur.

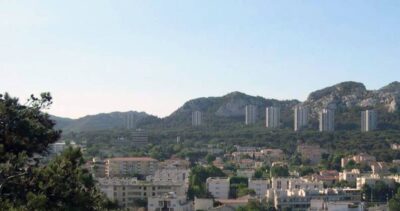

On raconte que ce roi débonnaire se déplaçait dans le domaine avec une calèche tirée par des mules blanches, qu’il chassait les cailles et jouait du violon. Le dimanche, il invite même les villageois de Mazargues pour faire la fête et danser ! Mais craignant les menées de nationalistes espagnols, Napoléon transféra en 1812 l’ex-roi au Palais Barberini de Rome. A partir de la mort de sa majesté en 1819, le château passera des mains de son héritier à celles de très nombreux propriétaires avant de se transformer en camp pour soldats hindous en 14-18. La « campagne du roi d’Espagne » est évoquée par Stendhal en 1838, mais le château aurait été dynamité par les Allemands à l’arrivée des troupes américaines en août 1944 et de disparaître définitivement vers 1946. Il subsiste de la propriété son mur d’enceinte entre la montagne de l’Aigle et le vallon de la Jarre. A partir de 1958 les 10 iconiques tours marseillaises « du Roy d’Espagne » vont s’établir progressivement sur le vaste domaine. Cet ensemble résidentiel bâti au cœur d’une pinède compte pas moins de 1864 logements répartis entre des immeubles, des maisons, des tours plus ou moins hautes, de nombreux équipements collectifs (chapelle, crèche, écoles, maison de retraite, terrains de sports, centre médical) et une quinzaine de commerces. À chaque assemblée générale du parc, ce sont 22 entités différentes regroupées au sein d’une association syndicale foncière libre qui se réunissent.

On raconte que ce roi débonnaire se déplaçait dans le domaine avec une calèche tirée par des mules blanches, qu’il chassait les cailles et jouait du violon. Le dimanche, il invite même les villageois de Mazargues pour faire la fête et danser ! Mais craignant les menées de nationalistes espagnols, Napoléon transféra en 1812 l’ex-roi au Palais Barberini de Rome. A partir de la mort de sa majesté en 1819, le château passera des mains de son héritier à celles de très nombreux propriétaires avant de se transformer en camp pour soldats hindous en 14-18. La « campagne du roi d’Espagne » est évoquée par Stendhal en 1838, mais le château aurait été dynamité par les Allemands à l’arrivée des troupes américaines en août 1944 et de disparaître définitivement vers 1946. Il subsiste de la propriété son mur d’enceinte entre la montagne de l’Aigle et le vallon de la Jarre. A partir de 1958 les 10 iconiques tours marseillaises « du Roy d’Espagne » vont s’établir progressivement sur le vaste domaine. Cet ensemble résidentiel bâti au cœur d’une pinède compte pas moins de 1864 logements répartis entre des immeubles, des maisons, des tours plus ou moins hautes, de nombreux équipements collectifs (chapelle, crèche, écoles, maison de retraite, terrains de sports, centre médical) et une quinzaine de commerces. À chaque assemblée générale du parc, ce sont 22 entités différentes regroupées au sein d’une association syndicale foncière libre qui se réunissent.

Notices monographiques des 80 ensembles et résidences étudiés par la Drac Provence, Guillaume Gillet & Louis Olmeta

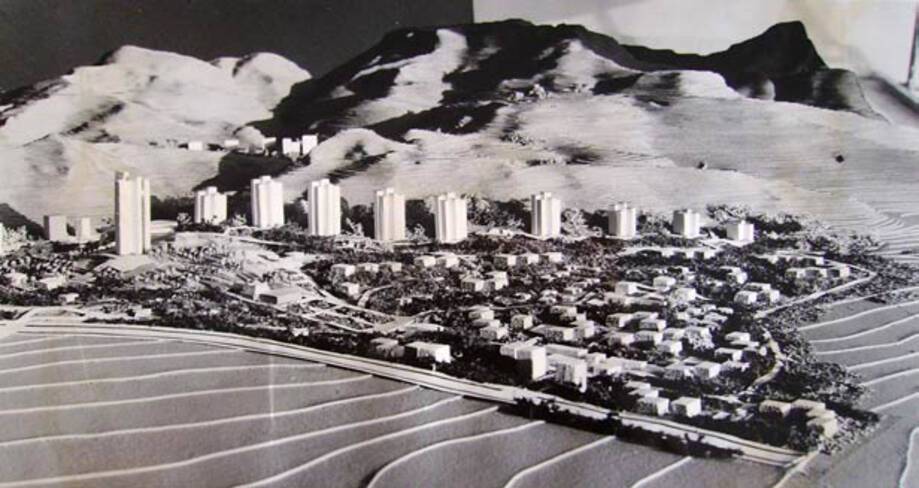

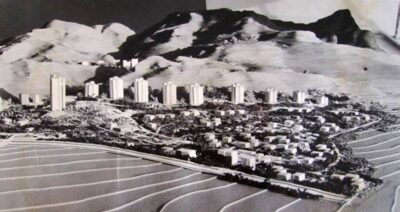

Maquette du projet

Les terrains du Roy d’Espagne et de la campagne Musso sont de vastes pinèdes. Ce cadre peu urbain va orienter le projet vers le modèle des cités-jardins pourtant si critiqué par la charte d’Athènes. Pour être précis il s’agit ici d’un modèle plus nordique, celui qu’Alvar Aalto décrit dans les années 30 comme la “forest town” en introduisant l’idée d’une ville dispersée et discontinue qui s’étend vers la campagne, l’air la lumière et la nature. C’est le modèle de la ville nouvelle de Tapiola, cité-jardin aux portes d’Helsinky commencée en 1950, lieu de voyage de tous les aménageurs français du moment, et qui va devenir l’un des modèles des villes nouvelles parisiennes. Les premières tranches du Roy d’Espagne se réaliseront dans les collines boisées dont les espaces découverts en clairières contiennent des petits groupements isolés les uns des autres.

Petits groupes d’échelle réduite, une dizaine de grappes de 3 à 7 blocs de 2 à 3 étages assemblés aux angles, et à des niveaux différents pour composer avec la topographie. L’implantation est attentive à l’exposition, avec une disposition méthodique pour ne pas détruire la végétation sur le terrain. Au résultat un plan de masse disséminé qui fait penser aux jeux vidéos de la première heure tout en pixels associés par la pointe. Les façades qui cherchent à rompre les alignements et les travéations sont elles aussi comme pixellisées. Architecturalement la qualité de ces petits blocs, organisés en demi niveaux, est de dégager largement le rez-de-chaussée par des portiques formant des galeries continues, très lumineuses sous les groupes d’immeubles organisés autour de patios ouverts.

Petits groupes d’échelle réduite, une dizaine de grappes de 3 à 7 blocs de 2 à 3 étages assemblés aux angles, et à des niveaux différents pour composer avec la topographie. L’implantation est attentive à l’exposition, avec une disposition méthodique pour ne pas détruire la végétation sur le terrain. Au résultat un plan de masse disséminé qui fait penser aux jeux vidéos de la première heure tout en pixels associés par la pointe. Les façades qui cherchent à rompre les alignements et les travéations sont elles aussi comme pixellisées. Architecturalement la qualité de ces petits blocs, organisés en demi niveaux, est de dégager largement le rez-de-chaussée par des portiques formant des galeries continues, très lumineuses sous les groupes d’immeubles organisés autour de patios ouverts.

On reconnaîtra dans ces modèles d’immeubles villas la main de L. Olmeta, associé à G. Gillet, dont certains projets antérieurs annoncent des organisations similaires. Ces premières tranches ont bien sûr leurs groupes scolaires et leur petit centre commercial proche de trois tours, mais l’essentiel est constitué de ce tissu proliférant de blocs assez bas. Une des extension sera même un groupe de pavillons isolés, non clôturés, organisés sur des patios entr’ouverts et dont la bonne facture ne s’est pas démentie avec le temps. Les choses iront plus ordinairement, si G. Gillet a dû revoir la hauteur du projet construit dans le massif de Marseilleveyre : la partie basse se centrait sur une tour de 100m, de la même famille que celles qu’il prévoyait sur la ZUP n° 1. Cette tour de la 4e tranche ne se fera pas, et c’est sur la 3e tranche que se reportera la densité. Une première étude de 9 tours réparties sur 1km de long, entre la rocade R2 et les premiers contreforts de la colline constituée de massifs rocheux sera réalisée. Les tours forment trois éléments détachés gravitant autour d’un noyau central dans lequel sont groupées les communications verticales. L’objectif de cette distribution étant de donner les meilleures conditions de vues sur la rade tout en ménageant des doubles et triples orientations. Le projet lui aussi publié mais dont le permis de construire sera refusé en 1966. Le projet final évite les hauteurs uniformes par un épannelage dégressif vers l’Ouest et propose une composition en tuyau d’orgue qui s’harmonise avec les lignes mouvementées du massif de Marseilleveyre. La série de tours sera réalisée sur la base d’immeubles qui tentent de former des profils variées par des agencements d’appartements combinés différemment. Les variations restent néanmoins faibles, mais les tours au pied des collines nous rappellent les projets antérieurs. Chose étonnante ce n’est pas pour l’héroïsme de sa composition que le quartier est aujourd’hui reconnu mais bien pour ces petits collectifs héritiers des “forest town” dont l’organisation a permis de maintenir le domaine boisé de la pinède. C’est aujourd’hui une adresse prisée des architectes en retraite !

On reconnaîtra dans ces modèles d’immeubles villas la main de L. Olmeta, associé à G. Gillet, dont certains projets antérieurs annoncent des organisations similaires. Ces premières tranches ont bien sûr leurs groupes scolaires et leur petit centre commercial proche de trois tours, mais l’essentiel est constitué de ce tissu proliférant de blocs assez bas. Une des extension sera même un groupe de pavillons isolés, non clôturés, organisés sur des patios entr’ouverts et dont la bonne facture ne s’est pas démentie avec le temps. Les choses iront plus ordinairement, si G. Gillet a dû revoir la hauteur du projet construit dans le massif de Marseilleveyre : la partie basse se centrait sur une tour de 100m, de la même famille que celles qu’il prévoyait sur la ZUP n° 1. Cette tour de la 4e tranche ne se fera pas, et c’est sur la 3e tranche que se reportera la densité. Une première étude de 9 tours réparties sur 1km de long, entre la rocade R2 et les premiers contreforts de la colline constituée de massifs rocheux sera réalisée. Les tours forment trois éléments détachés gravitant autour d’un noyau central dans lequel sont groupées les communications verticales. L’objectif de cette distribution étant de donner les meilleures conditions de vues sur la rade tout en ménageant des doubles et triples orientations. Le projet lui aussi publié mais dont le permis de construire sera refusé en 1966. Le projet final évite les hauteurs uniformes par un épannelage dégressif vers l’Ouest et propose une composition en tuyau d’orgue qui s’harmonise avec les lignes mouvementées du massif de Marseilleveyre. La série de tours sera réalisée sur la base d’immeubles qui tentent de former des profils variées par des agencements d’appartements combinés différemment. Les variations restent néanmoins faibles, mais les tours au pied des collines nous rappellent les projets antérieurs. Chose étonnante ce n’est pas pour l’héroïsme de sa composition que le quartier est aujourd’hui reconnu mais bien pour ces petits collectifs héritiers des “forest town” dont l’organisation a permis de maintenir le domaine boisé de la pinède. C’est aujourd’hui une adresse prisée des architectes en retraite !