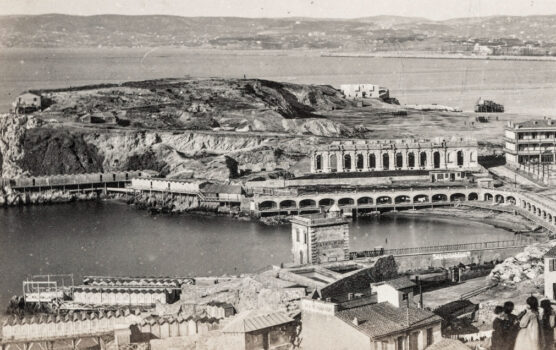

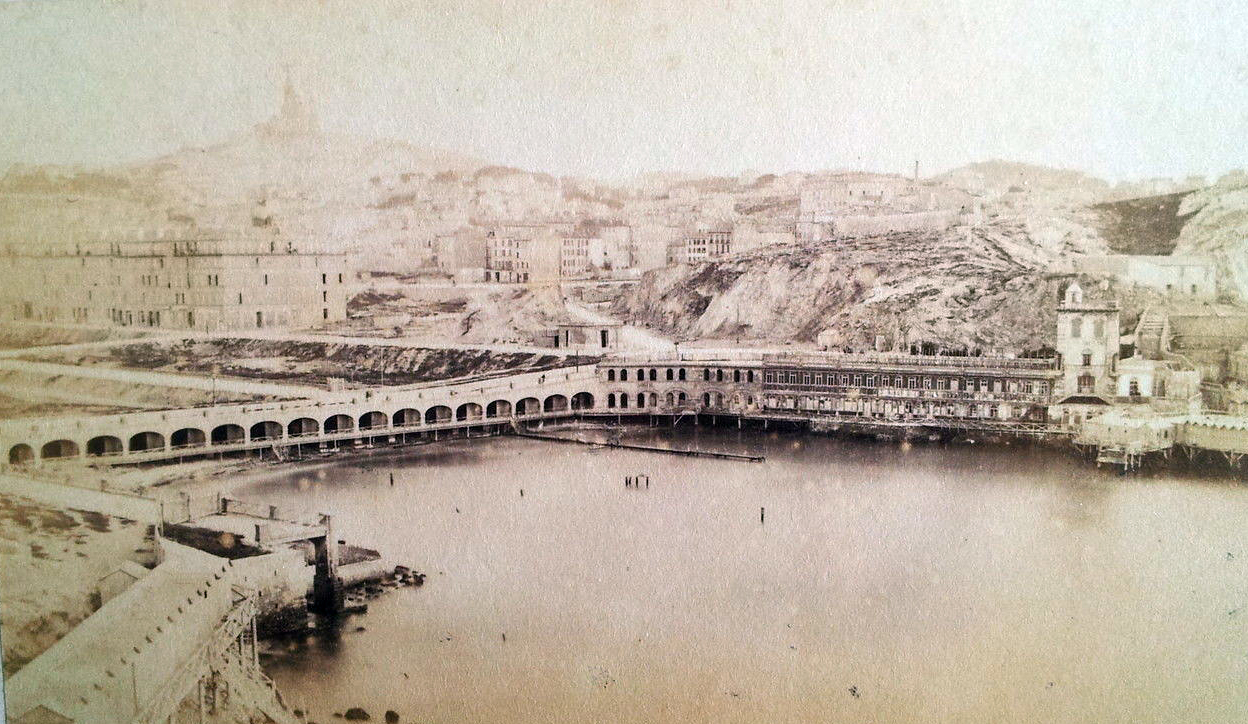

Après 1850, sous le second empire, en partie sous l’influence du couple impérial et son goût du thermalisme, Marseille comme le reste du Sud de la France, succombe à la mode des Bains de Mer. On assiste à la création de nombreuses structures sur le littoral marseillais. On voulait alors faire de cette anse des Catalans, une plage à la mode proche de la résidence impériale du Pharo ; un Casino devait en faire un des plus bel ensemble balnéaire d’Europe, mais ce projet échoua et se soldera par un échec commercial.

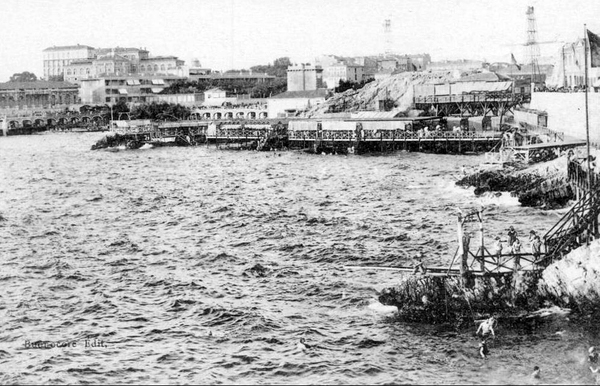

Structure privée de pontons de bois posés sur les rochers et sur pilotis, le « bain de mer » partage alors sa plage de sable blanc avec les barques de pêcheurs Catalans. Les bains populaires du Petit Pavillon établis en 1854 jouxtent les bains bourgeois des Catalans dont la concession date de 1859. Les deux établissements qui occupent alors ce bord de mer et en modèlent le paysage, sont les seuls vestiges restant de cette mode. A cette époque on attend du thermalisme qu’il remédie aux méfaits de la civilisation urbaine, qu’il corrige les mauvais effets du confort, tout en respectant les impératifs de la privacy.

Structure privée de pontons de bois posés sur les rochers et sur pilotis, le « bain de mer » partage alors sa plage de sable blanc avec les barques de pêcheurs Catalans. Les bains populaires du Petit Pavillon établis en 1854 jouxtent les bains bourgeois des Catalans dont la concession date de 1859. Les deux établissements qui occupent alors ce bord de mer et en modèlent le paysage, sont les seuls vestiges restant de cette mode. A cette époque on attend du thermalisme qu’il remédie aux méfaits de la civilisation urbaine, qu’il corrige les mauvais effets du confort, tout en respectant les impératifs de la privacy.

À Marseille, les établissements de bains de mer n’ont jamais eu qu’un succès local. L’identité balnéaire touristique de la ville n’est pas parvenue à se construire comme le montre l’échec des projets immobiliers des Catalans.

Dès leur arrivée, les premiers baigneurs contestèrent la présence des Catalans qui se retirèrent petit à petit en laissant seulement leur nom à la plage et au quartier.

Dès leur arrivée, les premiers baigneurs contestèrent la présence des Catalans qui se retirèrent petit à petit en laissant seulement leur nom à la plage et au quartier.

C’est à cette époque que de nombreuses installations (cabines, douches toilettes, plongeoirs…) sont construites, favorisant ainsi le développement des pratiques corporelles des Marseillais (natation, aviron, gymnastique).