Rouge-Midi était un journal quotidien, aujourd’hui disparu, organe du Parti communiste français. Son siège était situé à Marseille au 2 rue Breteuil. Comme d’autres journaux régionaux de cette obédience, notamment La Marseillaise (fondé en 1913 et toujours existant), le journal était abonné à une agence de presse proche du PCF, l’Union française de l’information. Le journal a donné son nom au film Rouge-Midi réalisé par Robert Guédiguian en 1985, prenant place à l’Estaque avec les acteurs marseillais Gérard Meylan et Ariane Ascaride.

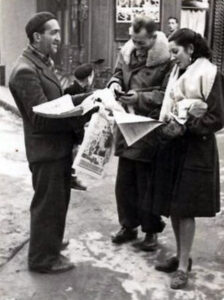

Vendeur du quotidien Rouge-Midi

Rouge-Midi est avant-guerre, l’organe « régional » du Parti communiste, section Française de l’Internationale Communiste (SFIC), qui était publié comme hebdomadaire ou bimensuel. Rouge-Midi a été l’organe du “rayon communiste et des syndicats unitaires des Alpes-Maritimes‘, puis des Alpes-Maritimes et du Var, en ensuite seulement l’organe régional du Parti communiste (SFIC)”.

Probablement fondé en 1929, puis interdit en 1939, il reparaît clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est décidé de le republier le 24 août 1944. C’est l’un des trois premiers quotidiens à sortir légalement à Marseille sous une forme imprimée avec Le Provençal, et La Marseillaise. Il est imprimé, comme La Marseillaise, sur les presses du journal Le Petit Marseillais, quotidien d’avant-guerre fermé pour cause de collaboration avec l’occupant.

De retour à Marseille, Jean Cristofol, qui sera maire PCF de Marseille de 1946 à 1947, prend la tête du Comité régional de Libération et des journaux Rouge Midi, puis La Marseillaise. Certains journalistes comme Renée Rougeot écrivent alors tantôt pour Rouge Midi tantôt pour La Marseillaise, l’autre quotidien régional du PCF. Les deux sont cités dans le livre d’André Remacle, Le Roman de la Marseillaise.

À la fin des grèves de 1947 en France, la ville de Marseille subit une répression sévère, qui se traduit en particulier par le décès d’un jeune ouvrier lors de l’Affaire Vincent Voulant, et le journal appelle à la reprise du travail avant d’autres titres communistes, ce qui suscite l’incompréhension d’une partie de ses lecteurs. Dès le 29 novembre, un numéro du journal avait été saisi et ses locaux perquisitionnés. Michel Barak, journaliste à Rouge-Midi, fut alors arrêté et ce n’est qu’après dix jours d’incarcération, qu’il est libéré. Il deviendra ensuite instituteur dans les quartiers nord de Marseille au début des années 1950 puis coopérant au Maroc de 1957 à 19647. Le journal disparait assez rapidement après ces difficultés. Pierre Emmanuelli, qui avait été en septembre 1945 élu conseiller général du PCF sera chargé d’assurer la survie de Rouge-Midi par la suite.

À la fin des grèves de 1947 en France, la ville de Marseille subit une répression sévère, qui se traduit en particulier par le décès d’un jeune ouvrier lors de l’Affaire Vincent Voulant, et le journal appelle à la reprise du travail avant d’autres titres communistes, ce qui suscite l’incompréhension d’une partie de ses lecteurs. Dès le 29 novembre, un numéro du journal avait été saisi et ses locaux perquisitionnés. Michel Barak, journaliste à Rouge-Midi, fut alors arrêté et ce n’est qu’après dix jours d’incarcération, qu’il est libéré. Il deviendra ensuite instituteur dans les quartiers nord de Marseille au début des années 1950 puis coopérant au Maroc de 1957 à 19647. Le journal disparait assez rapidement après ces difficultés. Pierre Emmanuelli, qui avait été en septembre 1945 élu conseiller général du PCF sera chargé d’assurer la survie de Rouge-Midi par la suite.

La disparition de Rouge-Midi a bénéficié à l’autre quotidien communiste de la région, La Marseillaise, publié dans la Résistance, puis légalisé le 24 août 1944, qui, dans les années 1950 tire à 150 000 exemplaires mais qui faisait partie des quotidiens régionaux qui dans les années 1990 étaient moribonds.

Rouge-Midi donne son nom au film français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 1985. Le synopsis, Maggiorina a fui sa Calabre trop pauvre pour se retrouver à l’Estaque, le quartier de Marseille où, en 1920, l’émigration italienne est la plus importante. Ouvrière d’usine, elle rencontre Jérôme, lui aussi débarqué d’Italie avec ses parents. Les deux jeunes gens se plaisent et se marient. Mindou, l’ami de Jérôme, qui aime secrètement Maggiorina, s’adonne à des petits trafics en tout genre et au proxénétisme, grâce à la meilleure amie de Maggiorina, Ginette, à qui il a fait miroiter une carrière d’actrice. Le film se déroule à l’Estaque sur trois générations. Il est inspiré par les souvenirs du réalisateur. Comme lui, à la fin du film, le petit-fils de Jérôme et Maggiorina quitte Marseille pour la capitale.

Rouge-Midi donne son nom au film français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 1985. Le synopsis, Maggiorina a fui sa Calabre trop pauvre pour se retrouver à l’Estaque, le quartier de Marseille où, en 1920, l’émigration italienne est la plus importante. Ouvrière d’usine, elle rencontre Jérôme, lui aussi débarqué d’Italie avec ses parents. Les deux jeunes gens se plaisent et se marient. Mindou, l’ami de Jérôme, qui aime secrètement Maggiorina, s’adonne à des petits trafics en tout genre et au proxénétisme, grâce à la meilleure amie de Maggiorina, Ginette, à qui il a fait miroiter une carrière d’actrice. Le film se déroule à l’Estaque sur trois générations. Il est inspiré par les souvenirs du réalisateur. Comme lui, à la fin du film, le petit-fils de Jérôme et Maggiorina quitte Marseille pour la capitale.