Au cœur du 15ᵉ arrondissement, la Gare Franche réouvrait le 23 septembre 2025 après une profonde métamorphose et 2 ans et demi de travaux portés par les architectes Kristell Filotico et Mathieu Poitevin de l’agence Caractère Spécial. Longtemps reconnue comme un lieu singulier imaginé par Wladyslaw Znorko en 2001, entre bastide du 17ème siècle, usine désaffectée et jardins en friche, l’ancienne gare se réouvre en 2025 sous une nouvelle identité intégrée au ZEF, scène nationale de Marseille. Le site dévoile aujourd’hui des espaces entièrement réhabilités, pensés pour accueillir à la fois les artistes, les habitants et le public curieux de découvrir ce lieu unique.

Le projet de l’agence Caractère Spécial

La Gare Franche se trouve sur le Chemin des tuileries, chemin qui, de Saint-Antoine, menait aux tuileries de Saint-Henri et Saint-André. Il y avait, au début du XIXᵉ siècle à Marseille, 35 tuileries qui fabriquaient 6 800 000 pièces. Elles occupaient 170 ouvriers. Au début du XXᵉ siècle, les tuileries de Saint-Henri et de Saint-André employaient 7 000 ouvriers, pour une production de 190 millions de pièces. Implantée entre le Plan d’Aou et le noyau villageois de Saint-Antoine, la Gare Franche est un repère autant culturel que paysager. Son architecture mêle la mémoire industrielle et la bastide provençale, désormais restaurées et réaménagées. L’Usine a retrouvé des volumes adaptés aux ateliers et aux spectacles, tandis que les jardins ont été repensés pour devenir un espace traversant et partagé, reliant la nature à la création contemporaine. Cette renaissance n’est pas seulement architecturale.

La bastide en cours de réhabilitation (photo agence Caractère Spécial)

Elle porte un projet culturel ambitieux, celui d’une scène nationale ouverte, accessible et ancrée dans un territoire souvent éloigné des grands rendez-vous artistiques. En associant la Gare Franche et le Merlan, le ZEF réunit désormais deux sites complémentaires : l’un au nord de la ville, l’autre dans ses quartiers est, pour un maillage qui traduit la volonté de décloisonner l’art et de le mettre au contact direct des habitants. La réouverture de la Gare Franche marque ainsi un moment fort pour Marseille. Ce lieu autrefois fragile, marqué par les désordres du sol et les années d’abandon, devient une maison d’artistes et un espace vivant, où se croiseront spectacles, résidences, ateliers et moments de convivialité.

Entre la mémoire du passé industriel et l’élan d’une culture en mouvement, la nouvelle Gare Franche s’affirme comme l’un des symboles d’une ville qui se réinvente sans cesser de cultiver ses marges créatives.

Compagnie dernière minute – R·onde·s – Lors de l’inauguration de la Gare Franche le 23 septembre 2025

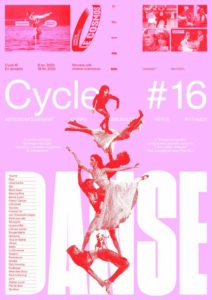

LE ZEF – scène nationale de Marseille (anciennement le Théâtre du Merlan) est un centre culturel consacré aux arts vivants (danse, musique, théâtre, arts du cirque, performances et formes croisées). Depuis 2019, il est composé de deux lieux [archive] : LE ZEF – Merlan, situé Avenue Raimu, dans le quartier de Saint-Barthélémy, dans le 14e arrondissement de Marseille et LE ZEF – Gare Franche au Plan d’Aou, à Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement. LE ZEF est géré par une association loi de 1901 dont le président en 2025 est alors Claude Lechat. La scène nationale reçoit des subventions de la ville de Marseille, de la Direction régionale des affaires culturelles, du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le théâtre compte 30 salariés permanents et dispose d’un budget annuel d’environ 3 millions d’euros.

À partir des années 1960, la ville de Marseille — et le maire de l’époque, Gaston Defferre – lance des projets d’urbanisation des 13e et 14e arrondissements de la ville. C’est dans ce cadre qu’est conçu le Centre urbain du Merlan : un groupe de promoteurs immobiliers souhaite y implanter une galerie marchande et obtient l’accord de la municipalité en échange d’une surface de 2 000 m² destinée à des équipements municipaux. C’est ainsi qu’en 1976 le bâtiment est réalisé, sous la direction de l’architecte Guillaume Gillet. Il regroupe alors une galerie marchande, une bibliothèque municipale, un centre médical, un commissariat de police, un bureau municipal de proximité et un parking. À la suite de tensions entre les jeunes du quartier et les forces de l’ordre – notamment après la mort de Lahouari Ben Mohamed le 18 octobre 1980 – la décision est prise d’implanter un théâtre dans la surface du centre urbain. Jean-Pierre Daniel, animateur social, initie une première action culturelle en faveur de la promotion du théâtre et du cinéma. Cette première expérience culturelle se mue en un théâtre de ville, dirigé par Renaud Mouillac, jusqu’en 1992.

Le théâtre est labellisé scène nationale en 1992 et Alain Liévaux en prend la direction pendant 10 ans. Son projet a pour objectif d’ancrer le théâtre sur le territoire et de développer les liens avec les habitants et opérateurs socioculturels. À partir de 2003, c’est Nathalie Marteau qui prend la direction du Merlan. Elle axe les activités du Merlan sur le corps, des propositions artistiques hors les murs et des projets participatifs. En 2013, le théâtre est partenaire de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Nathalie Marteau quitte la direction en juin 2014. Après une direction par intérim, Francesca Poloniato-Maugein est nommée à la direction du théâtre en février 2015. Son nouveau projet, “Au fil de l’autre” est axé autour des valeurs de présence, d’ouverture et de partage, dans le but de remettre l’art et les artistes au plus proche du territoire et de ses habitants.

Władysław Znorko

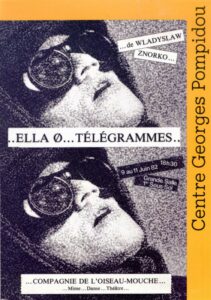

Né à Roubaix le 23 mai 1958 et mort le 4 mars 2013 dans le 15e arrondissement de Marseille il était un auteur et metteur en scène de théâtre français d’origine polonaise. Né en 1958 d’un père polonais originaire de Vilnius, Władysław Znorko passe son enfance à Roubaix, dans le Nord de la France. Il vit non loin de la gare de Croix – Wasquehal, lieu auquel il puise une part de son imaginaire, que l’on retrouve sous forme de rails, trains et locomotives dans plusieurs de ses spectacles, ou encore qui lui dicte d’investir des gares pour des performances étranges et poétiques. Dans les années 1980, il s’installe à Lyon où il fonde sa compagnie, le Cosmos Kolej. La presse le compare à Tadeusz Kantor. Au début des années 1990, il part vivre face aux îles Blasket, à Dunquin, la ville la plus à l’ouest d’Irlande, où il restera pendant sept ans. Puis en 2001, il revient s’installer en France, à Marseille, dans un lieu qu’il nomme la Gare franche — encore une gare —, ensemble composé d’une maison, d’un jardin et d’une usine désaffectée, dans le quartier de Saint-Antoine, quartier nord du 15e arrondissement de la cité phocéenne. Le lieu est à l’image de l’homme, poétique, artistique et social : « défiant toutes les catégories : théâtre et potager, basse-cour et action culturelle, répétitions et libations ».

Né à Roubaix le 23 mai 1958 et mort le 4 mars 2013 dans le 15e arrondissement de Marseille il était un auteur et metteur en scène de théâtre français d’origine polonaise. Né en 1958 d’un père polonais originaire de Vilnius, Władysław Znorko passe son enfance à Roubaix, dans le Nord de la France. Il vit non loin de la gare de Croix – Wasquehal, lieu auquel il puise une part de son imaginaire, que l’on retrouve sous forme de rails, trains et locomotives dans plusieurs de ses spectacles, ou encore qui lui dicte d’investir des gares pour des performances étranges et poétiques. Dans les années 1980, il s’installe à Lyon où il fonde sa compagnie, le Cosmos Kolej. La presse le compare à Tadeusz Kantor. Au début des années 1990, il part vivre face aux îles Blasket, à Dunquin, la ville la plus à l’ouest d’Irlande, où il restera pendant sept ans. Puis en 2001, il revient s’installer en France, à Marseille, dans un lieu qu’il nomme la Gare franche — encore une gare —, ensemble composé d’une maison, d’un jardin et d’une usine désaffectée, dans le quartier de Saint-Antoine, quartier nord du 15e arrondissement de la cité phocéenne. Le lieu est à l’image de l’homme, poétique, artistique et social : « défiant toutes les catégories : théâtre et potager, basse-cour et action culturelle, répétitions et libations ».

En plus d’une trentaine d’années, Znorko et le Cosmos Kolej ont fait route — chemin ou compagnie — avec entre autres Bruno Boeglin, Angélique Ionatos, Emiliano Suarez, Denis Lavan ou encore, parmi les fidèles, Irina Vavilova, Florence Masure, Jean-Pierre Hollebecq, David Bursztein, Wilma Lévy ou Philippe Vincenot. Et les interprètes des spectacles de Znorko se font à la fois acteurs, musiciens, danseurs, acrobates. Après des alertes de santé répétées depuis plusieurs années, Władysław Znorko meurt d’une crise cardiaque dans la nuit du 4 au 5 mars 2013 à Marseille.

Le Cosmos Kolej

Władysław Znorko fonde le Cosmos Kolej — « découverte de l’univers » — en 1981 à Lyon, aux côtés de Silvi Bronsart et Jean-Pierre Hollebecq. Les performances et les spectacles du Cosmos Kolej mettent en scène un bric-à-brac d’objets hétéroclites, appareillages de bric et de broc, dans des lieux aux marges du monde (des non-lieux, des u-topies au sens étymologique d’οὐ-τόπος), des décors expressionnistes, emplis de fumée, qui évoquent un « onirisme de la survie entre art brut et art forain »[14]. Les comédiens s’y expriment parfois à travers un gromelot à consonances slaves, la bande sonore est omniprésente, la musique est jouée en direct, sur scène par les acteurs. Le spectateur est chaque fois convié à une sorte d’« expédition-spectacle », comme l’écrit Thibaudat à propos de La Maison du géomètre. L’emblème du Cosmos Kolej est une roue de vélo, trace laissée au pochoir sur les murs de toutes les villes d’Europe traversées par la troupe. Il symbolise des cycles de création : « voyage en littérature » (Les Saisons, Un Grand-Meaulnes, Chvéïk au terminus du monde) ; « racines en Europe centrale et orientale » (L’Attrapeur de rats, Télescopes, Le Traité des mannequins, l’opéra De la maison des morts, Alpenstock) ; « Irlando ailleurs » (Ulysse à l’envers, La Vie d’un clou, Corrida) ; et un cycle « plus personnel ancré dans l’enfance [de Znorko] » (La Cité Cornu, La Maison du géomètre, À la Gare du coucou Suisse, Boucherie chevaline).

Władysław Znorko fonde le Cosmos Kolej — « découverte de l’univers » — en 1981 à Lyon, aux côtés de Silvi Bronsart et Jean-Pierre Hollebecq. Les performances et les spectacles du Cosmos Kolej mettent en scène un bric-à-brac d’objets hétéroclites, appareillages de bric et de broc, dans des lieux aux marges du monde (des non-lieux, des u-topies au sens étymologique d’οὐ-τόπος), des décors expressionnistes, emplis de fumée, qui évoquent un « onirisme de la survie entre art brut et art forain »[14]. Les comédiens s’y expriment parfois à travers un gromelot à consonances slaves, la bande sonore est omniprésente, la musique est jouée en direct, sur scène par les acteurs. Le spectateur est chaque fois convié à une sorte d’« expédition-spectacle », comme l’écrit Thibaudat à propos de La Maison du géomètre. L’emblème du Cosmos Kolej est une roue de vélo, trace laissée au pochoir sur les murs de toutes les villes d’Europe traversées par la troupe. Il symbolise des cycles de création : « voyage en littérature » (Les Saisons, Un Grand-Meaulnes, Chvéïk au terminus du monde) ; « racines en Europe centrale et orientale » (L’Attrapeur de rats, Télescopes, Le Traité des mannequins, l’opéra De la maison des morts, Alpenstock) ; « Irlando ailleurs » (Ulysse à l’envers, La Vie d’un clou, Corrida) ; et un cycle « plus personnel ancré dans l’enfance [de Znorko] » (La Cité Cornu, La Maison du géomètre, À la Gare du coucou Suisse, Boucherie chevaline).