C’est ici dans les murs de l’ancien Hôtel Oasis, où une plaque évoque sa mémoire, qu’est décédée Louise Michel le 9 janvier 1905 chez son amie Mme Légier. Après une série de conférences données dans les Alpes, elle a pris froid à Sisteron, ce qui a aggravé la bronchite chronique dont elle souffre depuis des années. Le docteur Dufour de Marseille conclura à une pneumonie. Institutrice, militante anarchiste, franc-maçonne, aux idées féministes, elle était l’une des personnes clés de la Commune de Paris. Elle demeure aujourd’hui une figure révolutionnaire et anarchiste. On trouve à Marseille une Place et un Collège portant son nom.

Le château de Vroncourt.

Clémence-Louise Michel naît le 29 mai 1830 en Haute-Marne au château de Vroncourt, fille de la servante Marie-Anne Michel et « de père inconnu », vraisemblablement Laurent Demahis, fils du châtelain. Elle grandit près de sa mère dans la famille des parents de Laurent Demahis, qu’elle appelle ses grands-parents, et où elle semble avoir été heureuse, faisant preuve, très jeune, d’un tempérament altruiste. Elle reçoit une bonne instruction et une éducation libérale, lisant Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Après la mort des Demahis en 1850, Louise est dotée par eux d’un petit pécule, mais sa mère et elle doivent quitter la maison de Vroncourt mise en vente par la veuve et les enfants légitimes de Laurent Demahis.

À partir de 1851, elle poursuit des études à Chaumont où elle obtient le brevet de capacité permettant d’exercer la profession de « sous-maîtresse » (on dirait institutrice aujourd’hui).

Marie Ferré (1853-1882), Louise Michel (1830-1905) et Paule Mink (1839-1901).

En septembre 1852, à 22 ans, elle crée une école libre à Audeloncourt où elle enseigne durant une année avant de se rendre à Paris. Fin 1854, elle ouvre une école à Clefmont et n’enseigne, là aussi, que durant une année. Puis en ouvre une à Millières en 1855. En 1856, elle quitte la Haute-Marne pour Paris où elle trouve une place de sous-maîtresse dans le Xe arrondissement, rue du Château-d’Eau, dans la pension de madame Voillier avec laquelle elle entretient des rapports quasi filiaux. Commence alors pour elle une période d’activité intense. Pendant les quinze ans qui suivent, elle poursuit régulièrement son activité d’enseignante. En 1865, elle ouvre une école (un externat) au 24 rue Houdon, puis un autre cours rue Oudot en 1868. Elle y enseigne avec passion, tout en écrivant des poèmes qu’elle adresse à Victor Hugo et qu’elle signe sous le pseudonyme d’Enjolras. Derrière l’institutrice pointe la militante ; pour préparer les épreuves du baccalauréat, Louise Michel suit les cours d’instruction populaire de la rue Hautefeuille, dirigés par les républicains Jules Favre et Eugène Pelletan, et qui élargissent son horizon politique. Elle aurait probablement aimé vivre de sa plume, si les temps le lui avaient permis. Elle entretient une correspondance de 1850 à 1879 avec Victor Hugo, un des personnages les plus célèbres et les plus respectés de l’époque, et lui adresse quelques poèmes. Louise est entièrement sous le charme. Victor Hugo la dépeint telle « Judith la sombre Juive » et « Aria la Romaine » dans son poème Viro Major, femmes aux destins exceptionnels et tragiques. Elle s’introduit dans les milieux révolutionnaires et rencontre à cette époque Jules Vallès, Eugène Varlin, Raoul Rigault et Émile Eudes, collabore à des journaux d’opposition comme Le Cri du peuple.

En 1862, elle devient sociétaire de l’Union des poètes ; en 1869, elle est secrétaire de la Société démocratique de moralisation, ayant pour but d’aider les ouvrières.

Louise Michel en uniforme de fédéré

À cette époque, Louise est blanquiste, c’est-à-dire adepte du mouvement révolutionnaire et républicain socialiste fondé par Auguste Blanqui. En août 1870, à 40 ans, en pleine guerre franco prussienne, elle manifeste contre l’arrestation des blanquistes Eudes et Brideau6. En septembre, après la chute du Second Empire, elle participe au Comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Paris dont elle est élue présidente ; elle y rencontre Théophile Ferré frère de Marie Ferré, dont elle tombe passionnément amoureuse. Dans Paris affamé, elle crée une cantine pour ses élèves. Elle rencontre Georges Clemenceau, maire de Montmartre. On assiste alors à d’étonnantes manifestations : femmes, enfants, gardes fédérés entourent les soldats qui fraternisent avec cette foule joyeuse et pacifique. Louise Michel fait alors partie de l’aile révolutionnaire la plus radicale aux côtés des anarchistes, et pense qu’il faut poursuivre l’offensive sur Versailles pour dissoudre le gouvernement d’Adolphe Thiers qui n’a alors que peu de troupes. Elle est même volontaire pour se rendre seule à Versailles et tuer Thiers. Elle n’est pas suivie et le projet avorte. À quarante ans, membre du Comité de vigilance de Montmartre aux côtés de Paule Minck et d’Anna Jaclard, Louise Michel est très active lors de la Commune de Paris. Selon une anecdote fameuse, le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle fait feu sur l’Hôtel-de-Ville. Propagandiste, garde au 61e bataillon de Montmartre, ambulancière, et combattante, elle anime aussi le Club de la Révolution à l’église Saint-Bernard de la Chapelle. Elle rencontre à cette occasion le maire du 18e arrondissement, Clemenceau. Les 17 et 18 mars, elle participe activement à l’affaire des canons de la garde nationale sur la butte Montmartre. En avril-mai, lors des assauts versaillais contre la Commune, elle participe aux batailles de Clamart, Issy-les-Moulineaux, Neuilly.

Sur la barricade de Clignancourt, en mai, elle participe au combat de rue dans lequel elle tire ses derniers coups de feu ; elle se rend pour faire libérer sa mère, arrêtée à sa place. Louise Michel a été détenue au camp de Satory près de Versailles.

Le peintre Jules Girardet a représenté Louise Michel dans ce tableau où figure son arrestation le 24 mai 1871

Elle assiste alors aux exécutions et voit mourir ses amis, parmi lesquels son ami Théophile Ferré (exécuté avec l’ancien ministre de la Guerre de la Commune, Louis Rossel), auquel elle fait parvenir un poème d’adieu : Les Œillets rouges. Elle réclame la mort au tribunal, et c’est sans doute en l’apprenant que Victor Hugo lui dédie son poème Viro Major. Entre 1871 et 1873, elle passe vingt mois en détention à l’abbaye d’Auberive (transformée en prison) et se voit condamnée à la déportation. C’est le temps où la presse versaillaise la nomme « la Louve avide de sang » ou « la Bonne Louise ». Embarquée sur le Virginie en août 1873 pour être déportée en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel arrive sur l’île après quatre mois de voyage le 8 décembre. À bord, elle fait la connaissance de Henri Rochefort, célèbre polémiste, et de Nathalie Lemel, elle aussi grande animatrice de la Commune ; c’est sans doute au contact de cette dernière que Louise Michel devient anarchiste. Elle reste sept années en Nouvelle-Calédonie, refusant de bénéficier d’un autre régime que celui des hommes. Elle crée le journal Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie et édite Légendes et chansons de gestes canaques. Elle cherche à instruire les autochtones kanaks et, contrairement à certains Communards qui s’associent à leur répression, elle prend leur défense lors de leur révolte, en 1878. Elle obtient l’année suivante l’autorisation de s’installer à Nouméa et de reprendre son métier d’enseignante, d’abord auprès des enfants de déportés (notamment des Algériens de Nouvelle-Calédonie), puis dans les écoles de filles.

Le Tigre Clemenceau, qui lui vouait une grande admiration, continuait de lui écrire durant sa déportation et lui adressait des mandats.

Louise Michel à Satory haranguant des communards

De retour à Paris le 9 novembre 1880, après avoir débarqué dans le port de Dieppe, elle est chaleureusement accueillie par la foule qui l’acclame aux cris de « Vive Louise Michel, Vive la Commune, À bas les assassins ! . Elle y reprend son activité d’infatigable militante, donnant de nombreuses conférences, intervenant dans les réunions politiques. Deux mois après son retour, elle commence à faire publier son ouvrage La Misère sous forme de roman feuilleton, qui remporte un vif succès. Résolument antimilitariste, elle ne prend que modérément part à l’agitation provoquée par l’affaire Dreyfus – elle veut protéger le « frère » Henri Rochefort, polémiste de gauche mais antisémite et résolument anti-dreyfusard -, mais se réclame jusqu’à sa mort du mouvement anarchiste. C’est le 18 mars 1882, lors d’un meeting salle Favié à Paris, que Louise Michel, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaires, se prononce sans ambigüité pour l’adoption du drapeau noir par les anarchistes (socialistes libertaires), « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. J’arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions ». Ce nouvel engagement est bientôt concrétisé par l’action : le 9 mars 1883, elle mène aux Invalides, avec Émile Pouget, une manifestation au nom des « sans-travail » qui dégénère rapidement en pillages de trois boulangeries et en affrontement avec les forces de l’ordre. Louise, qui se rend aux autorités quelques semaines plus tard, est condamnée en juin à six ans de prison assortis de dix années de surveillance de haute police, pour « excitation au pillage ». En janvier 1886, le président de la République, Jules Grévy, la gracie.

Pourtant dès août, elle est de nouveau emprisonnée pour quatre mois à cause d’un discours prononcé en faveur des mineurs de Decazeville, aux côtés de Jules Guesde, Paul Lafargue et Susini.

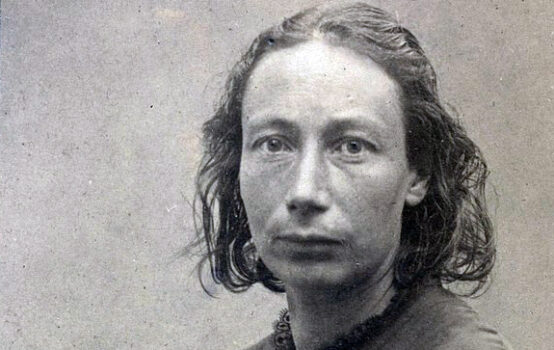

Portrait de Louise Michel pris à la prison des Chantiers de Versailles

Refusant de faire appel, elle est finalement relâchée en novembre à la suite d’une remise de peine. En janvier 1887, elle se prononce contre la peine de mort, en réaction à la peine capitale à laquelle vient d’être condamné son ami Duval. Le 22 janvier 1888, après avoir prononcé dans l’après-midi un discours au théâtre de la Gaîté du Havre, elle est attaquée dans la soirée à la salle de l’Élysée par le « chouan » Pierre Lucas qui lui tire deux coups de pistolet ; blessée à la tête, elle refuse de porter plainte contre son agresseur. Une des balles lui érafle le lobe de l’oreille et l’autre se loge dans son crâne ; on ne parviendra pas à l’extraire et elle y demeurera jusqu’à sa mort, 17 ans plus tard. En avril 1890, Louise Michel est arrêtée à la suite d’un discours qu’elle a prononcé à Saint-Étienne et de sa participation à un meeting qui entraîna de violentes manifestations à Vienne. Un mois plus tard, elle refuse sa mise en liberté provisoire, car ses coïnculpés restent en prison. Elle finit par tout casser dans sa cellule, un médecin demande alors son internement comme « folle ». Le gouvernement, qui craint des histoires, s’y oppose. Elle a alors 60 ans. Finalement, elle est libérée et quitte Vienne pour Paris le 4 juin. En juillet, Louise se réfugie à Londres où elle gère une école libertaire pendant quelques années. À son retour le 13 novembre 1895, elle est accueillie par une manifestation de sympathie à la gare Saint-Lazare. Pendant les dix dernières années de sa vie, Louise Michel, devenue une grande figure révolutionnaire et anarchiste, multiplie les conférences à Paris et en province, accompagnées d’actions militantes et ce malgré sa fatigue ; en alternance, elle effectue des séjours à Londres en compagnie d’amis. En 1895, elle fonde le journal Le Libertaire en compagnie de Sébastien Faure. Le 27 juillet 1896, elle assiste à Londres au congrès international socialiste des travailleurs et des chambres syndicales ouvrières. Très surveillée par la police, elle est plusieurs fois arrêtée et emprisonnée, et condamnée à six ans d’incarcération et libérée au bout de trois sur intervention de Clemenceau, pour revoir sa mère sur le point de mourir.

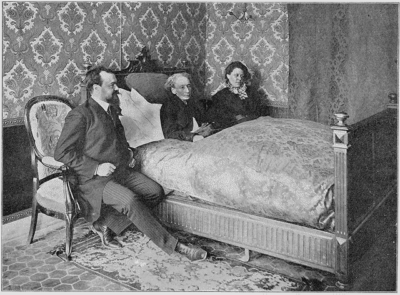

Louise Michel en 1904

Quelques mois avant sa mort, d’octobre à décembre 1904, Louise Michel alors âgée de 74 ans, se rend en Algérie avec Ernest Girault pour une tournée de conférences. Elle meurt en janvier 1905 à Marseille chez son amie Mme Légier, qui l’avait déjà accueillie l’année précédente. Après une série de conférences données dans les Alpes, elle a pris froid à Sisteron, ce qui a aggravé la bronchite chronique dont elle souffre depuis des années. Le Dr Berthelot de Toulon juge son état alarmant et le Dr Dufour de Marseille conclura à une pneumonie.

Le matin du 22 janvier, ses funérailles drainent à Paris une foule de plusieurs milliers de personnes.