Créée en 1896 par l’abbé J.B. Fouque, la Résidence Marengo demeure une des œuvres les plus anciennes de celui que l’on nomma le Saint Vincent de Paul de Marseille. Le site accueillait depuis 1991 une résidence étudiante qui a conservé le charme des lieux et sa chapelle…depuis 2022, Unicil a repris la gestion des lieux pour y réaliser des logements collectifs sociaux. Un couvent fondé par la sainte Emilie de Vialar se trouvait juste à côté jusqu’à sa destruction pendant la deuxième guerre mondiale.

Quand on rentre dans la résidence Marengo, on se rend compte tout de suite que l’on pénètre dans un univers à part. A certains endroits, le temps semble s’être arrêté. Des vestiges d’une histoire inconnue surgissent au détour d’une promenade dans le jardin ou la véranda. Alors quelle est cette histoire singulière ? C’est en 1808 que la rue prend le nom de « Marengo » en souvenir de la bataille de 1800 qui opposa Bonaparte et les Autrichiens à Alexandrie. Le conseil municipal de Marseille notera dans sa délibération que la rue était « habitée par des familles égyptiennes ». Ceci expliquant peut-être cela… Entre 1836 et 1848 les immeubles bourgeois qui bordent la rue Marengo sont construits. La première occupation recensée date de 1853. C’est en effet à cette date que La Congrégation des Sœurs de St Joseph de l’Apparition investit cet immeuble et y installe une école de 100 élèves. L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1863, date à laquelle la congrégation est déplacée dans le 10ème arrondissement de Marseille où elle a acquis le domaine de la Barnière. Il faudra attendre 10 ans, pour qu’en 1873, de nouveau une école soit installée à Marengo.

Quand on rentre dans la résidence Marengo, on se rend compte tout de suite que l’on pénètre dans un univers à part. A certains endroits, le temps semble s’être arrêté. Des vestiges d’une histoire inconnue surgissent au détour d’une promenade dans le jardin ou la véranda. Alors quelle est cette histoire singulière ? C’est en 1808 que la rue prend le nom de « Marengo » en souvenir de la bataille de 1800 qui opposa Bonaparte et les Autrichiens à Alexandrie. Le conseil municipal de Marseille notera dans sa délibération que la rue était « habitée par des familles égyptiennes ». Ceci expliquant peut-être cela… Entre 1836 et 1848 les immeubles bourgeois qui bordent la rue Marengo sont construits. La première occupation recensée date de 1853. C’est en effet à cette date que La Congrégation des Sœurs de St Joseph de l’Apparition investit cet immeuble et y installe une école de 100 élèves. L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1863, date à laquelle la congrégation est déplacée dans le 10ème arrondissement de Marseille où elle a acquis le domaine de la Barnière. Il faudra attendre 10 ans, pour qu’en 1873, de nouveau une école soit installée à Marengo.

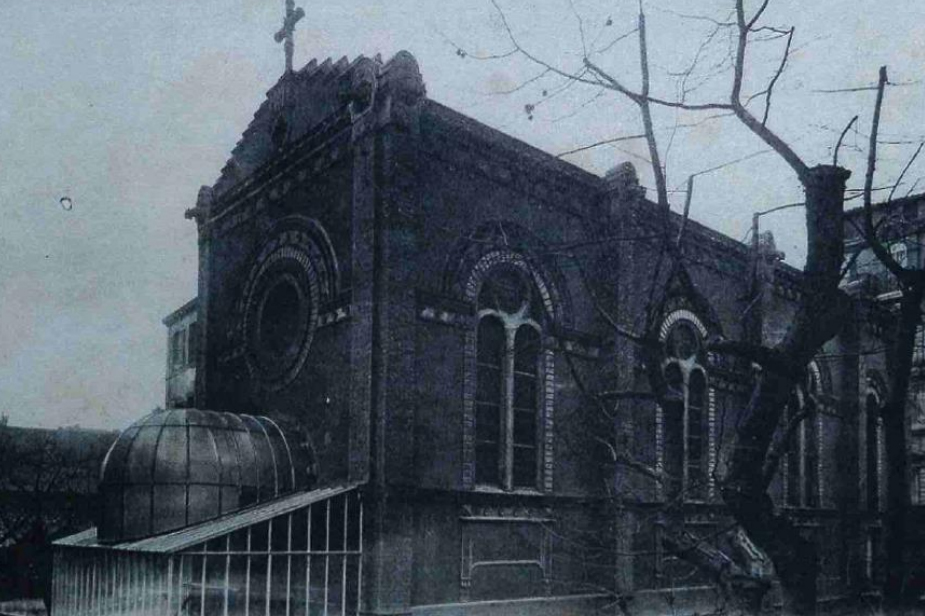

Cette fois, il s’agit de l’école SALVIEN, fusion de plusieurs écoles libres de Marseille et dont la devise, « Lux in veritate » (lumière dans la vérité) s’affichait fièrement sur l’établissement. C’est à l’époque de l’école Salvien que la chapelle encore présente dans la cour de la résidence a été construite.

Cette chapelle dédiée à Notre Dame de la Salette aurait remplacé l’ancienne chapelle utilisée par les sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. Toujours à l’initiative de l’abbé Barnave, créateur de l’école Salvien, une statue est édifiée dans la cour. Cette statue de Notre Dame de la Salette est toujours présente à Marengo et veille sur le jardin intérieur de la résidence et sur ses occupantes. L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1899, date à laquelle elle déménage vers d’autres arrondissements. A cette époque, cela fait déjà plus de 10 ans que l’Abbé Fouque a fondé l’œuvre de la Sainte Famille dont le but est d’accueillir des jeunes femmes issues du monde du travail, livrées à elles-mêmes et obligées de subvenir seules à leur existence.

Cette chapelle dédiée à Notre Dame de la Salette aurait remplacé l’ancienne chapelle utilisée par les sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. Toujours à l’initiative de l’abbé Barnave, créateur de l’école Salvien, une statue est édifiée dans la cour. Cette statue de Notre Dame de la Salette est toujours présente à Marengo et veille sur le jardin intérieur de la résidence et sur ses occupantes. L’école fonctionnera à Marengo jusqu’en 1899, date à laquelle elle déménage vers d’autres arrondissements. A cette époque, cela fait déjà plus de 10 ans que l’Abbé Fouque a fondé l’œuvre de la Sainte Famille dont le but est d’accueillir des jeunes femmes issues du monde du travail, livrées à elles-mêmes et obligées de subvenir seules à leur existence.

En 1900, les locaux occupés par la Sainte famille sont devenus trop étroits pour accueillir les 40 jeunes filles hébergées.

Décision est donc prise d’un déménagement vers l’immeuble Marengo libre depuis peu de temps suite au départ de l’école Salvien. C’est le début du développement de l’action de l’Abbé Fouque qui implantera dans différents quartiers de Marseille, ouvroirs, patronages pour enfants, crèches, garderies, dispensaires, maisons de repos… La congrégation conservera l’immeuble Marengo jusqu’en 1991 date à laquelle le foyer est cédé à la société nouvelle d’HLM de Marseille. Le 3 septembre 1991, « la Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaine de la Présentation de la Vierge » cède l’établissement à la Société Nouvelle d’HLM de Marseille, Société du Groupe Unicil. Une des conditions de la vente était de perpétuer l’activité de l’établissement.

Décision est donc prise d’un déménagement vers l’immeuble Marengo libre depuis peu de temps suite au départ de l’école Salvien. C’est le début du développement de l’action de l’Abbé Fouque qui implantera dans différents quartiers de Marseille, ouvroirs, patronages pour enfants, crèches, garderies, dispensaires, maisons de repos… La congrégation conservera l’immeuble Marengo jusqu’en 1991 date à laquelle le foyer est cédé à la société nouvelle d’HLM de Marseille. Le 3 septembre 1991, « la Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaine de la Présentation de la Vierge » cède l’établissement à la Société Nouvelle d’HLM de Marseille, Société du Groupe Unicil. Une des conditions de la vente était de perpétuer l’activité de l’établissement.  Pari a été tenu par l’association « Habitat Pluriel » (Groupe Unicil) qui s’est vue confier la gestion de ce foyer par la Societé Nouvelle d’HLM. Cet établissement fut jusqu’en 2022 un foyer pour Etudiantes de 58 chambres individuelles et 15 studios meublés, nommé la Résidence Marengo. Les jeunes filles y trouvaivent une ambiance familiale et un cadre propice au travail, Habitat Pluriel tenant à garder l’âme de cet établissement centenaire situé au cœur de Marseille avec sa chapelle et sa cour intérieure et ses statues religieuses. Mais depuis 2022, Unicil a repris la gestion des lieux pour y réaliser des logements collectifs sociaux.

Pari a été tenu par l’association « Habitat Pluriel » (Groupe Unicil) qui s’est vue confier la gestion de ce foyer par la Societé Nouvelle d’HLM. Cet établissement fut jusqu’en 2022 un foyer pour Etudiantes de 58 chambres individuelles et 15 studios meublés, nommé la Résidence Marengo. Les jeunes filles y trouvaivent une ambiance familiale et un cadre propice au travail, Habitat Pluriel tenant à garder l’âme de cet établissement centenaire situé au cœur de Marseille avec sa chapelle et sa cour intérieure et ses statues religieuses. Mais depuis 2022, Unicil a repris la gestion des lieux pour y réaliser des logements collectifs sociaux.

Jute à côté au n°15 de la rue Marengo, se trouvait également un couvent, celui des sœurs de Saint Joseph de l’apparition fondé en 1832 par Emilie de Vialar, née à Gaillac en 1797, morte rue Marengo le 24 août 1856, béatifiée en 1939, canonisée en en 1951. Ces religieuses vouées aux pauvres sont les premières à se rendre en Algérie et dans plusieurs villes d’Afrique “noire” et d’Asie. La chapelle est démolie après la deuxième guerre mondiale. On y trouve à présent un ensemble contemporain d’habitation. La maison mère de l’ordre se trouvait au 245 Avenue de la Capelette.

Emilie de Vialar

Anne-Marguerite-Adélaïde-Émilie de Vialar est née le 12 septembre 1797 à Gaillac, dans le diocèse d’Albi, fille du baron Jacques-Augustin de Vialar et de son épouse Antoinette née Portal. Aînée de leurs trois enfants, elle est leur seule fille. Le baron de Vialar est un homme des Lumières qui est membre du conseil communal de Gaillac au début de la Révolution. À l’âge de sept ans, elle part pour Paris afin de parfaire son éducation chez les bernardines de la très aristocratique Abbaye-aux-Bois, rue de la Chaise, mais sa mère meurt alors qu’elle n’a que quinze ans, et elle revient à Gaillac. Jusqu’à l’âge de 35 ans, elle vit en famille, dans la dévotion et le souci des pauvres. Elle ne souhaite pas se marier, et préfère se consacrer à la vie religieuse, ce que son père n’admet pas. C’est après avoir reçu un important héritage après la mort de son grand-père, le baron Portal, académicien et médecin du roi, qu’Émilie accompagnée de trois compagnes peut acheter une maison pour héberger la congrégation qu’elles veulent fonder.

Anne-Marguerite-Adélaïde-Émilie de Vialar est née le 12 septembre 1797 à Gaillac, dans le diocèse d’Albi, fille du baron Jacques-Augustin de Vialar et de son épouse Antoinette née Portal. Aînée de leurs trois enfants, elle est leur seule fille. Le baron de Vialar est un homme des Lumières qui est membre du conseil communal de Gaillac au début de la Révolution. À l’âge de sept ans, elle part pour Paris afin de parfaire son éducation chez les bernardines de la très aristocratique Abbaye-aux-Bois, rue de la Chaise, mais sa mère meurt alors qu’elle n’a que quinze ans, et elle revient à Gaillac. Jusqu’à l’âge de 35 ans, elle vit en famille, dans la dévotion et le souci des pauvres. Elle ne souhaite pas se marier, et préfère se consacrer à la vie religieuse, ce que son père n’admet pas. C’est après avoir reçu un important héritage après la mort de son grand-père, le baron Portal, académicien et médecin du roi, qu’Émilie accompagnée de trois compagnes peut acheter une maison pour héberger la congrégation qu’elles veulent fonder.

Le jour de Noël 1832, la congrégation de Saint-Joseph de l’Apparition est née, avec comme objectif le soin des pauvres et des malades. En 1835, Émilie et quelques sœurs arrivent en Algérie pour s’occuper des malades lors d’une épidémie de choléra, et y commencent leur tâche d’évangélisation créant une ambulance militaire à l’appel de l’administration. La congrégation, qui ne sera reconnue civilement qu’en 1855, ne reçoit aucun subside et repose donc entièrement sur la fortune de la fondatrice. La nouvelle colonie est choisie également par son frère Augustin de Vialar qui y devient l’un des principaux investisseurs, consacrant comme sa sœur la fortune héritée de son grand-père. Ensuite elle crée un pensionnat payant de jeunes filles pour financer une école gratuite qui obtient rapidement du succès.

Foyer Marengo

En 1840, elle tente d’obtenir l’approbation pontificale pour sa congrégation, mais une fondation qu’elle effectue à Constantine déclenche l’hostilité de Mgr Dupuch, premier évêque d’Alger, qui voulait mettre la congrégation sous son autorité. De plus les opinions libérales pour l’époque de Madame de Vialar n’ont pas l’heur de plaire à cet évêque gallican. Elle n’obtient donc pas l’approbation diocésaine et elle est chassée d’Algérie en 1842 d’une façon fort discourtoise. Cette reconnaissance n’aura lieu que le 31 mars 1862, plusieurs années après la mort d’Émilie de Vialar. Les années suivantes, Émilie de Vialar fonde quatorze nouvelles maisons en Tunisie (encore sous l’emprise de l’Empire ottoman), à Chypre et à Malte, à Chio, à Beyrouth et à Jaffa ; voyageant beaucoup, envoyant au Levant de nombreuses religieuses missionnaires, la plus significative étant la fondation de leur maison de Jérusalem en 1848. Elles s’installent également dans les colonies anglaises, grâce à un recrutement de nouvelles sœurs irlandaises et sont en Birmanie en 1847, en Australie en 1855.

Toutefois, en 1851, l’argent vient à manquer, et elle doit rentrer à Marseille où, avec l’aide de Mgr de Mazenod, elle reconstruit sa congrégation. Durant les années précédant sa mort, quarante nouvelles maisons sont fondées en Europe, en Afrique et en Asie. Ses sœurs sont aujourd’hui présentes sur les cinq continents. Une clinique porte son nom à Lyon (3e), une école à Tunis, une paroisse à Marseille. Émilie de Vialar meurt à Marseille le 24 août 1856.