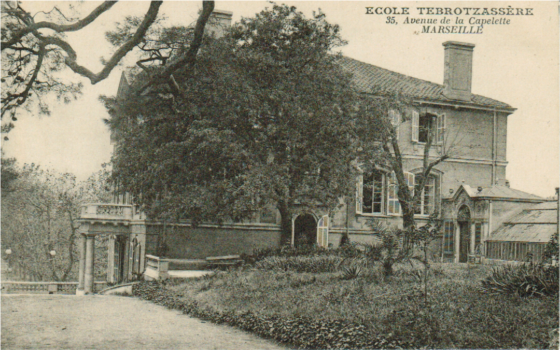

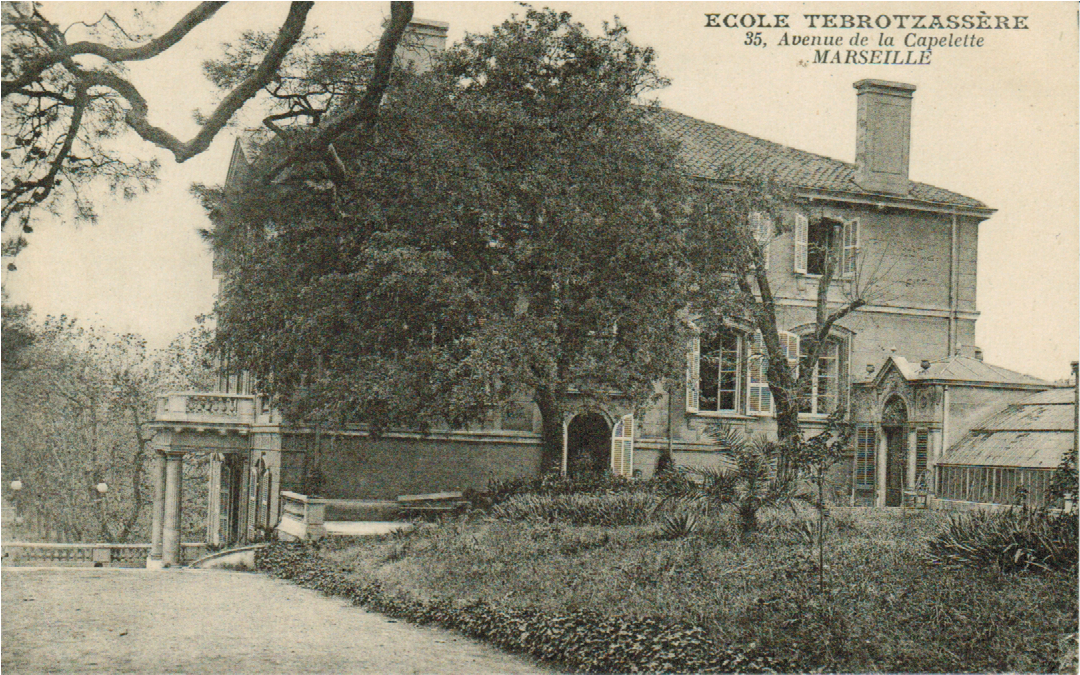

L’école Tebrotzassère (en arménien Դպրոցասէր վարժարան, littéralement « école de l’amour de l’école ») est une école franco-arménienne privée fondée le 1er mai 1879 à Constantinople et qui se trouve actuellement au Raincy, en banlieue parisienne. En 1924, l’école arrive en France avec environ 200 orphelines arméniennes et prend ses quartiers au 35 Avenue de la Capelette à Marseille pendant 3 ans. Le site actuel s’est totalement transformé, les beaux bâtiments et jardins ont laissé place à de grands hangars et voies de circulation.

L’écrivaine et intellectuelle arménienne Serpouhi Dussap.

Le 1er mai 1879 est créée l’« Association des Dames Arméniennes Amies des Écoles Tebrotzassère » (A.D.A.A.E.T., en arménien Դպրոցասէր Տիկնանց Ընկերութիւն) à Ortaköy, dans la banlieue de Constantinople. Cette association est fondée sur l’initiative de quelques anciennes élèves du collège arménien Hripsimian de l’Institution Gabriel Nèrtchabouh : Takouhie Balthazarian et sa sœur Anna (ou Annig) Tchayan, Armavénie Shaguian Minassian, Zabel Findikian, Araxie Gulbenkian et Nouritza (ou Nourig) Simonian (morte début 1929). Son premier conseil d’administration est composé de Nazli Vahan (ou Vahanian), première présidente, de sa fille Serpouhi Dussap (qui lui succède au poste de présidente), de Zabel Findikian, d’Araxie Gulbenkian, de Noémie Kapamadjian (fille de Nubar Pacha et donc sœur de Boghos Nubar Pacha) et d’Anna Tchayan. Son but est alors de former des institutrices chargées d’enseigner l’arménien dans les provinces turques de l’est peuplées majoritairement d’Arméniens (voir population arménienne ottomane), provinces aussi connues sous le nom des six vilayets. L’A.D.A.A.E.T. semble particulièrement attachée à la culture et à la littérature française, prenant notamment contact en 1882 avec Marie Godefroy le Goupill, devenue princesse Marie de Lusignan à la suite de son mariage avec Ambroise Calfa Nar Bey (alias Guy de Lusignan).

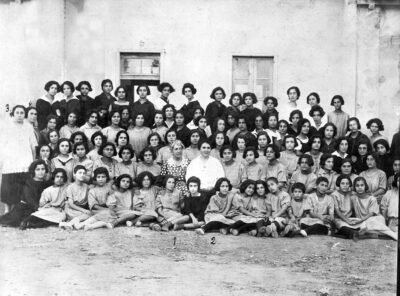

L’école Tebrotzassère à Salonique au début des années 1920

La princesse est connue pour son œuvre de charité envers les Arméniens, tentant par exemple de fonder une société internationale de bienfaisance nommée « L’Arménophile » ayant pour but d’élever et éduquer en France des jeunes arméniennes orphelines puis les renvoyer en Orient « en y portant les principes de la civilisation française et devenir, à leur tour, institutrices » (mais la France s’oppose à sa création)6. Les Dames lui adressent ainsi, dans une lettre datée du 28 juillet 1882, « la prière d’obtenir, par sa puissante et gracieuse médiation, un portrait de Victor Hugo, revêtu de sa signature », la princesse étant proche de l’écrivain. Elle leur répond le 19 août que lorsque « L’Arménophile » sera fondée, elle aura besoin de leur concours pour mener à bien son action, ayant le but commun de « la régénération de la nation [arménienne] par l’école ».

Élèves et professeurs de l’école Tebrotzassère à Salonique (Grèce) en août 1923

De plus, elle consent à leur demande de portrait : « Malgré ma ferme résolution de ne plus rien demander à mon illustre ami Victor Hugo, le grand génie qui domine notre siècle, j’ai voulu faire néanmoins une exception en votre faveur. Accédant à votre vif désir, je lui ai fait signer pour vous une de ses grandes photographies et je vous l’offre. Je lui ai fait lire aussi la lettre que vous lui avez écrite. Il l’a trouvée charmante et remplie des plus nobles sentiments patriotiques ; il vous en remercie. Avec son portrait, son esprit et son cœur seront toujours au milieu de vous ». En 1889, l’école quitte Ortaköy et emménage dans le quartier de Koum-Kapou (Kumkapı en turc), où elle est hébergée dans de meilleures conditions. À cette date, elle comprend 30 pensionnaires et 150 externes. En 1895, l’école est fermée par ordre du sultan Abdülhamid II et l’A.D.A.A.E.T. cesse alors ses activités. L’association se reforme et reconstitue son financement entre le 27 septembre 1908 et février 1909. En 1909, l’école rouvre ses portes avec 42 pensionnaires et 33 externes. Après les massacres d’Adana en avril de la même année, les Dames décident de prendre en charge 30 très jeunes orphelines venues de Cilicie et créent alors l’école primaire mais toujours avec l’objectif de former des institutrices.

L’école se compose ainsi d’une classe primaire et de quatre classes d’enseignement supérieur. Elle est alors dirigée par Takouhie Baltazarian aidée par d’anciennes élèves : Aguliné Boyadjian, Yermoné Roupen, Serpouhie Gourdiguian et Mannig Khodjassarian. Entre 1909 et 1915, l’école connaît une période plutôt prospère. Depuis sa création, Tebrotzassère est parvenue à former plus de 300 institutrices parties enseigner dans les provinces arméniennes éloignées. Pendant le génocide des Arméniens, toutes les activités communautaires cessent mais Tebrotzassère garde son école avec son corps enseignant, ses pensionnaires et ses externes. La plupart des Dames de l’Association, ayant épousé des intellectuels, sont avec eux persécutées et doivent se cacher. La responsabilité de la direction incombe alors à une ou deux des adhérentes de l’Association, rôle assumé principalement par Takouhie Balthazarian. Il reste alors dans la caisse de l’école les fonds récoltés au Caucase, qui lui permettent de subsister à une époque où elle accueille de plus en plus de pupilles du fait du génocide. Malheureusement, le bâtiment de Koum-Kapou, qui abrite l’école, prend feu et ses occupants ont tout juste le temps de s’enfuir. Takouhie Balthazarian les regroupe dans la « Maison de Jérusalem » jusqu’à ce qu’elle puisse louer un autre bâtiment et, se mettant d’accord avec une autre des fondatrices, Armavénie Minassian, elles réunissent les Écoles Tebrotzassère. L’enseignement continue à être prodigué tant bien que mal, dans de très mauvaises conditions.

Après l’armistice de Moudros (1918) qui met fin à la Première Guerre mondiale dans cette région du monde, les anciennes membres de l’Association rejoignent leurs amies et décident de créer un nouvel orphelinat, y recueillant 300 orphelines qui leur ont été confiées par les organismes officiels de bienfaisance qui subventionnent l’orphelinat par une contribution financière de 5 pièces d’or par mois. L’équipe dirigeante, qui est alors composée de Takouhie Balthazarian, Aguliné Mourad Boyadjian (1881-1958, veuve du fédaï Hampartsoum Boyadjian) et Hodjassarian, a ainsi à sa charge 500 enfants et jeunes filles. Grâce au cardinal italien Angelo Maria Dolci et Mme Asdiné Servitchen, l’école des frères Guédig-Pacha est mise à leur disposition et, petit à petit, l’école primaire de l’école Tebrotzassère est reformée ainsi que les trois classes d’enseignement supérieur. Cependant, cette location ne dure que six mois, forçant les Dames à s’installer dans le palais Nechan-Tach, où la vie de l’école et de l’orphelinat semble retrouver un semblant de normalité. Mais les persécutions reprennent toutefois et le palais est incendié : Tebrotzassère est provisoirement recueillie par l’école Essayan, puis se réinstalle dans un petit bâtiment de Nechan-Tach où il est pratiquement impossible d’enseigner. Enfin, et après de nombreuses démarches, les Dames obtiennent l’autorisation de s’installer dans l’orphelinat de garçons de Takedur, qui emménage quant à lui dans un bâtiment rénové.

En 1922, 90 orphelines accompagnées par Takouhie Balthazarian et Aguliné Boyadjian, alors secrétaire générale et administratrice de l’orphelinat, transitent à Izmir puis se rendent à Salonique (Grèce). Trois bâtiments y sont loués, locaux où vraisemblablement le reste des orphelines et du personnel se rend en 1923. L’école y installe ainsi son siège entre avril 1923 et le 30 septembre 1924. Mais dès le 22 août 1924, les Dames sont priées d’évacuer les lieux, leur location étant parvenue à terme. Le mauvais climat, les conditions défavorables et les difficultés font que les Dames ont besoin d’une solution. Ainsi, le diplomate et membre important de l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB) Gabriel Noradounghian (il réside alors à Paris), l’archevêque Vramchabouh Kibarian d’Artchouguentz (1855-1944) et S. Nichan Kalebdjian (protégé français, ancien drogman du consulat général de France à Constantinople et attaché à la sous-direction d’Asie-Océanie du Ministère des Affaires Étrangères français dans les années 19109) intercèdent en faveur de l’A.D.A.A.E.T. auprès du Ministère des Affaires Étrangères, permettant à l’association d’obtenir le droit d’émigrer en France8. Ainsi, le 19 septembre 1924, un visa collectif est donné par la France pour 95 enfants et 2 institutrices.

En 1924, l’école arrive en France avec environ 200 orphelines et prend ses quartiers au 35 Avenue de la Capelette à Marseille. Ce transfert est en partie permis grâce à l’action du Comité de protection des enfants immigrés, fondé en 1922 et présidé par le député Édouard de Warren (on compte aussi parmi ses membres l’écrivain Archag Tchobanian)10. Créé avec l’objectif de « secourir en France les enfants d’origine étrangère privés de soutien, de leur assurer une aide morale et une protection matérielle, et de préparer leur avenir par l’apprentissage d’un métier, en les orientant plus particulièrement vers l’agriculture », il a la charge morale des orphelines de Tebrotzassère.

En 1924, l’école arrive en France avec environ 200 orphelines et prend ses quartiers au 35 Avenue de la Capelette à Marseille. Ce transfert est en partie permis grâce à l’action du Comité de protection des enfants immigrés, fondé en 1922 et présidé par le député Édouard de Warren (on compte aussi parmi ses membres l’écrivain Archag Tchobanian)10. Créé avec l’objectif de « secourir en France les enfants d’origine étrangère privés de soutien, de leur assurer une aide morale et une protection matérielle, et de préparer leur avenir par l’apprentissage d’un métier, en les orientant plus particulièrement vers l’agriculture », il a la charge morale des orphelines de Tebrotzassère.

Réfectoire de l’école Tebrotzassère en 1948 à Rancy

En 1926, l’école accueille dans son établissement de Marseille 177 orphelines qui se trouvaient auparavant dans des orphelinats de Grèce de la Near East Foundation (en), alors connue sous le nom de Near East Relief (N.E.R.). Ce transfert fut le fruit d’une demande de l’A.D.A.A.E.T. et un contrat définitif est signé entre l’association et la N.E.R, contrat qui permet à l’école Tebrotzassère de recevoir des subventions de la N.E.R. « pendant une année à raison du même montant par enfant que nous dépenserions si les jeunes filles en question étaient restées dans nos orphelinats d’Athènes, Syra et Corinthe », écrit Gordon L. Berry (représentant en Europe du N.E.R.). Du 21 octobre 1924 au mois de mai 1928, à Marseille, le nombre des internes atteint 300 élèves et 65 externes. Les élèves, en plus de l’enseignement général, sont tenues de suivre des cours de couture et de tapisserie afin d’acquérir un métier. Le 16 août 1927, le conseil d’administration décide de déposer ses statuts pour se faire reconnaître en tant qu’association. Les statuts sont effectivement déposés le 22 décembre 1927 à la Préfecture de la Seine avec pour but d’« aider au développement et instruction des jeunes filles et spécialement des orphelines arméniennes ».

Le 16 septembre 1928, l’école ouvre officiellement en tant que pensionnat, externat et classes enfantines au Raincy sont emplacement actuel. Le transfert de l’école dans cette ville est permis en partie par un don de 50 000 francs de Noémie Kapamadjian.