Les clients fortunés du Ritz, du George V, du paquebot Normandie…leur point commun ? avoir foulé dans les années 30 des tapis made in Marseille fabriqués à St Jérôme et à la Capelette par la Société Tapis France Orient, fondée en 1923 rue Dieudé. Elle est le fruit de la conjonction de l’arrivée de réfugiés arméniens à Marseille et du manque de main-d’œuvre masculine, à la suite de la ponction de la Grande guerre. La Société est le résultat de l’initiative d’hommes politiques, de philanthropes et de financiers, soucieux de maintenir, à travers un projet humanitaire, un bon climat économique et social dans la région. Différents investisseurs ont participé à la constitution de la Société Tapis France Orient tels que les industriels René Imbert, Joseph Chapuis et le sénateur André Honnorat. Au fil des ans, sous la direction de Zareh Tchouhadjian, elle sut résolument réorienter ses productions traditionnelles vers le style du moment, l’Art déco, dont elle devint, même modeste, un des acteurs.

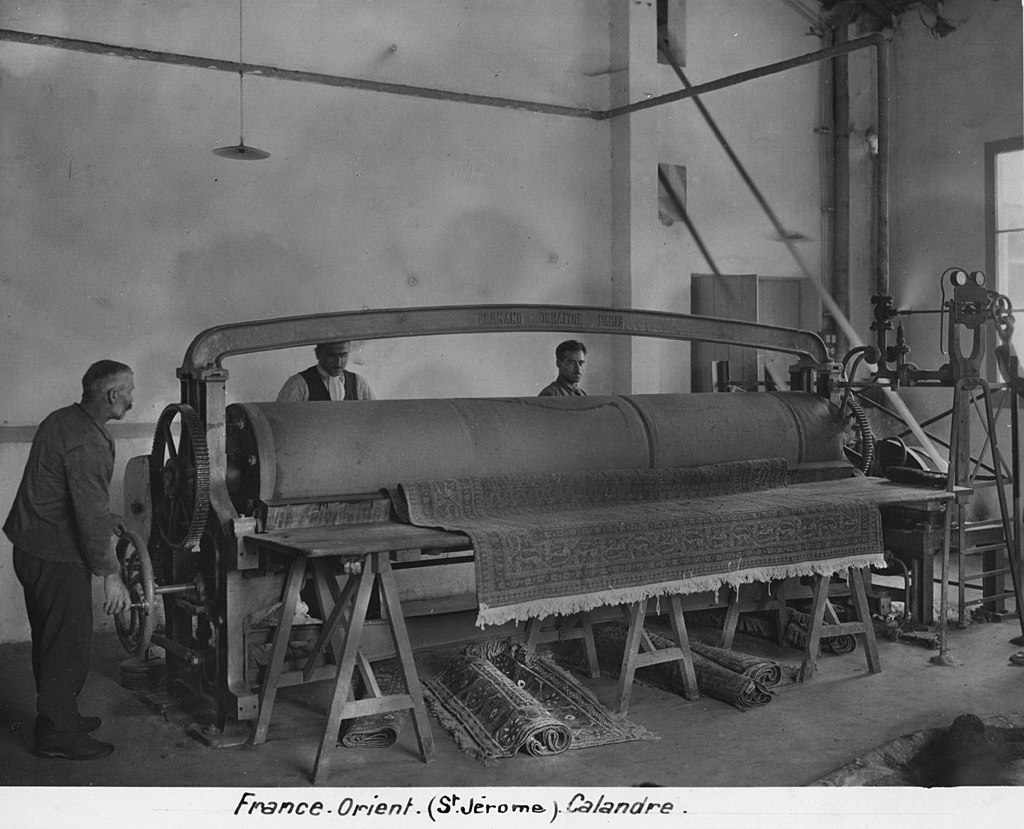

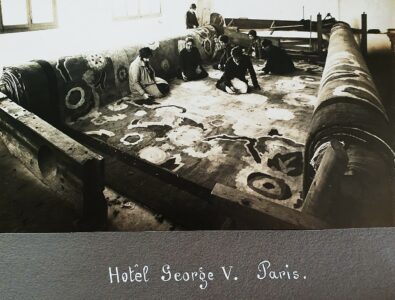

Bureau de dessins à St Jérôme

L’établissement des Arméniens à Marseille date du XVIe siècle, à la suite du traité dit des Capitulations signé entre le sultan Sélim II (1566-1574) et Charles IX de France (1560-1574). Les commerçants arméniens vinrent s’installer en France, leur commerce portant alors essentiellement sur l’importation de soieries. Elle se développa ensuite, au gré des tracasseries ou de la bienveillance des autorités. Une première grande diaspora s’installe en France à la suite des massacres de 1895-1897 et du Génocide des Arméniens de 1915, en particulier à Marseille. Elle est suivie d’autres, en fonction des événements, jusqu’au traité de Lausanne en 1923, qui en définissant les frontières de la Turquie, excluait les populations chrétiennes, et en particulier arméniennes, de son territoire. Par la signature en octobre 1921 d’un accord franco-turc, la France avait déjà cédé la Cilicie à la Turquie, sans garantir la protection des Arméniens présents ; tandis que les puissances occidentales (France, Angleterre, etc.) mettaient fin à leur soutien à la République arménienne.

Lavage et essorage des tapis. Atelier Saint-Jérôme, vers 1930

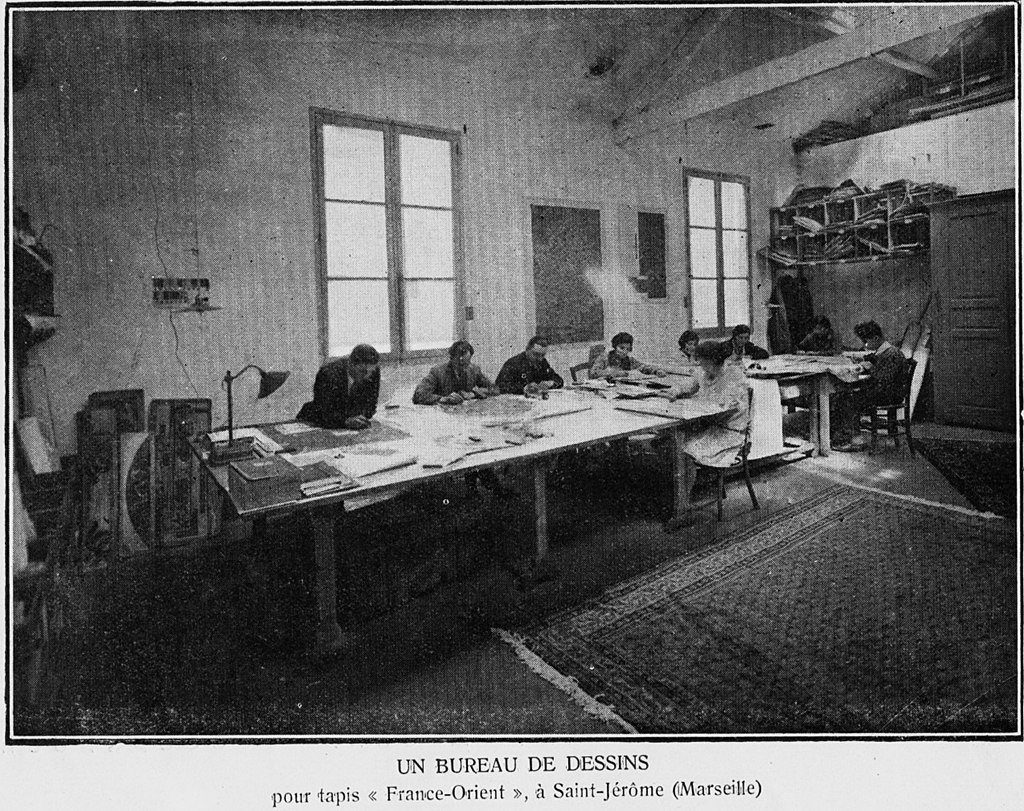

La population qui nous intéresse est issue principalement de ces derniers événements ; bien souvent sauvée grâce à la Marine française présente sur les lieux (ex. : épisode du Musa Dagh). Les réfugiés arméniens arrivaient ainsi, par dizaine de milliers, dans le port de Marseille entre 1923 et 1928, avec une adresse inscrite sur leur passeport, et avec une obligation d’embauche : les hommes étaient orientés vers des manufactures de savonneries, les docks, les raffineries ou l’agriculture. Les emplois proposés aux femmes étaient surtout dans l’industrie textile utilisant leur savoir-faire ancestral, en particulier le nouage des tapis, comme auprès de la Société Tapis France Orient, ou d’unités familiales plus petites, qui correspondaient parfaitement à cette activité. Elle est créée ainsi à côté des initiatives familiales, et participe depuis à la mémoire communautaire arménienne.

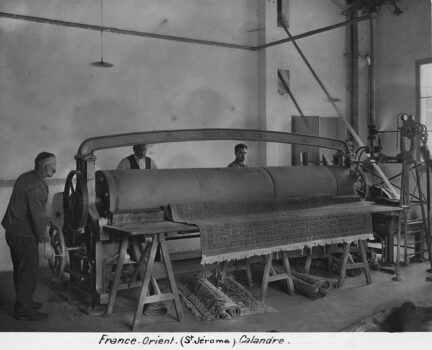

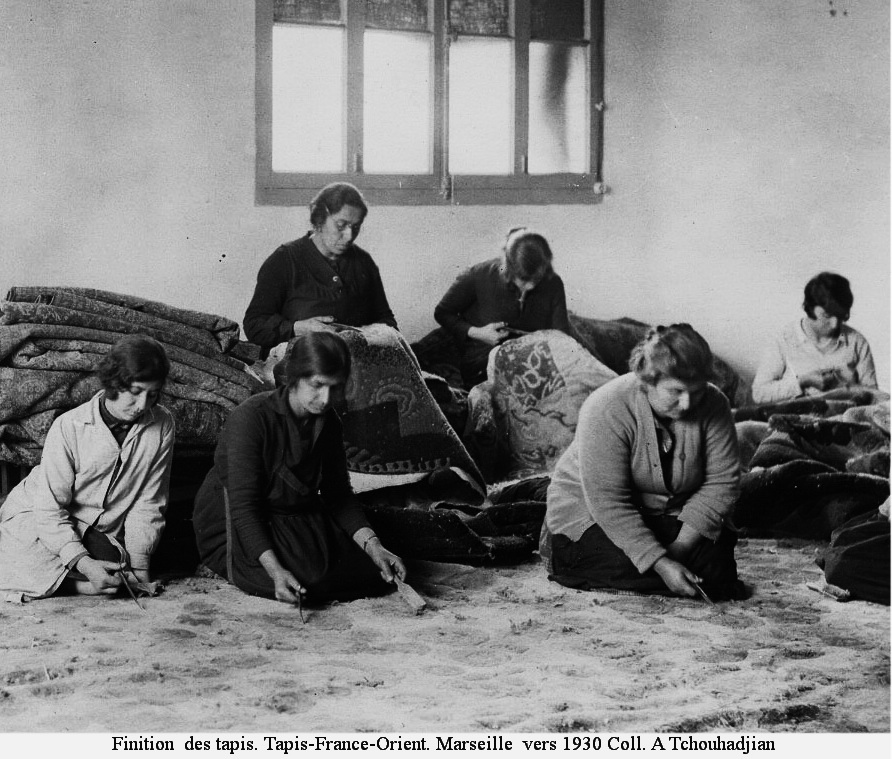

Le siège social de Tapis France Orient se situait rue Diedé à Marseille. Deux de ses ateliers se trouvaient à Marseille, il y en a eu d’abord à Saint-Jérôme (aujourd’hui XIIIe arrondissement), acquis le 17 novembre 1923 et le second à la Capelette (dans le Xe arrondissement). Un troisième fut construit par la suite à la cité minière de Gardanne, à 25 km de Marseille, puis à Uzès. Enfin, vers 1929, l’essor de Cannes, et de ses palaces, entraîne la création d’un atelier à Cannes La Bocca (91 route de Fréjus, l’ancienne Nationale 7 déclassée aujourd’hui en DN7). L’atelier de Saint-Jérôme, le plus important, rassemblait sur un terrain de 24 000 m², tous les métiers et étapes de fabrication des tapis de la conception jusqu’au lavage, l’essorage, le lissage, et nécessitait la présence de 400 à 450 ouvriers. Minas Minassian, qui était un commerçant en tapis, procéda le premier, à l’acquisition de la propriété pour y créer l’atelier de Saint-Jérôme, avec les industriels philanthropes René Imbert et Jacques Chapuis et le sénateur André Honnorat. Jusqu’en 1926, il put compter sur la contribution technique de Levon Mesropian. Zareh Tchouhadjian, de passage à Marseille avec sa femme et sa fille, fut contacté par les dirigeants en place, qui lui proposèrent, pour succéder à Minas Minassian, la direction technique des ateliers à partir du 1er octobre 1926. Contrat accepté par le Ministère du Travail le 16 novembre. Sa compétence dans l’étude et la préparation des colorants végétaux destinés aux matières premières, principalement la laine servant à la fabrication des tapis d’Orient, devait donner une nouvelle dynamique à la Société.

Le siège social de Tapis France Orient se situait rue Diedé à Marseille. Deux de ses ateliers se trouvaient à Marseille, il y en a eu d’abord à Saint-Jérôme (aujourd’hui XIIIe arrondissement), acquis le 17 novembre 1923 et le second à la Capelette (dans le Xe arrondissement). Un troisième fut construit par la suite à la cité minière de Gardanne, à 25 km de Marseille, puis à Uzès. Enfin, vers 1929, l’essor de Cannes, et de ses palaces, entraîne la création d’un atelier à Cannes La Bocca (91 route de Fréjus, l’ancienne Nationale 7 déclassée aujourd’hui en DN7). L’atelier de Saint-Jérôme, le plus important, rassemblait sur un terrain de 24 000 m², tous les métiers et étapes de fabrication des tapis de la conception jusqu’au lavage, l’essorage, le lissage, et nécessitait la présence de 400 à 450 ouvriers. Minas Minassian, qui était un commerçant en tapis, procéda le premier, à l’acquisition de la propriété pour y créer l’atelier de Saint-Jérôme, avec les industriels philanthropes René Imbert et Jacques Chapuis et le sénateur André Honnorat. Jusqu’en 1926, il put compter sur la contribution technique de Levon Mesropian. Zareh Tchouhadjian, de passage à Marseille avec sa femme et sa fille, fut contacté par les dirigeants en place, qui lui proposèrent, pour succéder à Minas Minassian, la direction technique des ateliers à partir du 1er octobre 1926. Contrat accepté par le Ministère du Travail le 16 novembre. Sa compétence dans l’étude et la préparation des colorants végétaux destinés aux matières premières, principalement la laine servant à la fabrication des tapis d’Orient, devait donner une nouvelle dynamique à la Société.

Son passé professionnel plaidait en sa faveur, en effet, après des études écourtées, au Robert College, de Constantinople (Turquie), il avait commencé sa carrière, en 1908, comme directeur artistique et technique de l’Austro-Orientalische Handel Gesellschaft, dont le siège se trouvait à Vienne en Autriche. Il fut ainsi en contact avec Heinrich Jacoby, son directeur qui, en 1911, l’embaucha comme directeur artistique et technique de la nouvelle société en cours de création à Berlin, la PETAG (Persische Teppich Gesellschaft A.G.), pour son usine de Tabriz en Perse. Arrivé en 1912 sur place, et rapidement opérationnel, dans un pays en révolution, il subit ensuite malheureusement les événements tragiques dans la région, dus à la déclaration de la guerre en août 1914. En effet, bien que la Perse se voulût neutre, Tabriz et sa région furent occupés, tour à tour par les Russes, par les Turcs Ottomans et leurs alliés Kurdes ; le personnel allemand de l’usine avait été obligé de fuir et, en 1915, la direction de l’établissement fut confiée, par le siège de Berlin, à Zareh Tchouhadjian.

Son passé professionnel plaidait en sa faveur, en effet, après des études écourtées, au Robert College, de Constantinople (Turquie), il avait commencé sa carrière, en 1908, comme directeur artistique et technique de l’Austro-Orientalische Handel Gesellschaft, dont le siège se trouvait à Vienne en Autriche. Il fut ainsi en contact avec Heinrich Jacoby, son directeur qui, en 1911, l’embaucha comme directeur artistique et technique de la nouvelle société en cours de création à Berlin, la PETAG (Persische Teppich Gesellschaft A.G.), pour son usine de Tabriz en Perse. Arrivé en 1912 sur place, et rapidement opérationnel, dans un pays en révolution, il subit ensuite malheureusement les événements tragiques dans la région, dus à la déclaration de la guerre en août 1914. En effet, bien que la Perse se voulût neutre, Tabriz et sa région furent occupés, tour à tour par les Russes, par les Turcs Ottomans et leurs alliés Kurdes ; le personnel allemand de l’usine avait été obligé de fuir et, en 1915, la direction de l’établissement fut confiée, par le siège de Berlin, à Zareh Tchouhadjian.

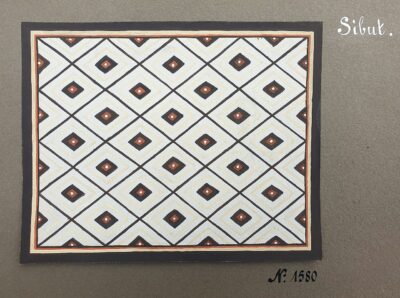

1930, carton de travail. Affectation de la gamme de 14 couleurs sur papier mm.

Il avait assisté impuissant au pillage de l’usine, du matériel et des stocks de tapis21, mais où il avait pu quand même protéger des réfugiés arméniens, en particulier lors de la dernière invasion ottomane en 1918. Devant l’intensification des dangers, il avait obtenu en 1920, en plein conflit, l’autorisation de rentrer au siège de la PETAG à Berlin où il dirigea un temps un atelier de teinturerie-lavage de tapis. Constatant la situation économique catastrophique (c’est la République de Weimar), il avait décidé d’émigrer à Londres, auprès de sa famille, avec sa jeune femme. Jusqu’en 1925, il avait exercé son métier auprès de la société anglaise « Cardinal & Harford », qui avait pris la commercialisation des tapis de la PETAG. Une fille leur était née, mais le soleil méditerranéen leur manquait, et ils avaient décidé d’émigrer une nouvelle fois, mais en Grèce cette fois.

On connaît la suite. Quelques années plus tard, au sortir de la crise de 1929, le 18 mai 1932, les investisseurs Robert Imbert, Joseph Chapuis et le sénateur Honnorat décidèrent d’un commun accord de céder la société à Zareh Tchouhadjian, qui prit dès lors le nom de Tapis France-Orient, Atelier Zaret.

Gouaché tapis paquebot Normandie décorateur Sibut

- En 1923, création de la société Tapis France Orient à Marseille.

- En 1924, déclaration d’établissement d’une fabrique de tapis d’Orient « France-Orient » à Marseille, quartier Saint-Jérôme.

- En 1926, la direction technique et le développement de l’activité des ateliers est confiée à Zareh Tchouhadjian.

- En 1927, première visite d’Imbert et Tchouhadjian au Maroc pour un projet local de création.

- En 1929, la crise frappe de plein fouet cette industrie et les incidences sont importantes sur les comptes de la Société.

- En 1930, Zareh Tchouhadjian entre au capital de la société dont le capital est réduit des trois quarts.

- En 1932, Zareh Tchouhadjian devient propriétaire de la Société, qui se nomme dès lors :« Tapis France Orient, Atelier Zaret ».

- En 1926, création d’un atelier « Zaret » à La Garenne-Colombes pour la création des modèles, des couleurs sur commande, etc.

- En 1940, la guerre porte un coup d’arrêt à l’activité de décoration en général ; les deux établissements sont isolés de chaque côté de la ligne de démarcation, ce qui nécessitera un « Papierschein – Laissez-passer », des autorités françaises et allemandes, pour les voyages aller-retour de Zareh Tchouhadjian à Marseille. L’usine fut occupée par des troupes polonaises en retraite.

- En 1942, association avec un industriel de Reims, Raoul Victor Iwan Voos, pour la création d’une nouvelle entité.

- En 1946, après la guerre, reprise du projet Maroc par Zareh Tchouhadjian.

- En 1946, dissolution et liquidation de Tapis France Orient, au profit de monsieur Raoul, Victor, Iwan Voos, qui se porte acquéreur de tout le matériel.